大学生辅导初中数学,既是知识传递的过程,也是教育方法实践的机会,作为拥有学科优势的群体,大学生需要突破“自己懂”与“教会别人”之间的壁垒,以下从实际教学场景出发,提供可操作的指导建议。

建立平等对话关系

初中生处于青春期敏感阶段,权威式教学易引发抵触情绪,建议首次见面通过“数学游戏破冰”,例如用24点扑克牌游戏测试计算能力,同时观察学生思维特点,记录学生在解题过程中展现的优势(如心算速度快、几何想象力强)与薄弱点,为后续个性化教学提供依据,某师范院校学生实践发现,采用“问题互换”模式——学生可向辅导者提问任何学科问题,能快速拉近心理距离,提升配合度。

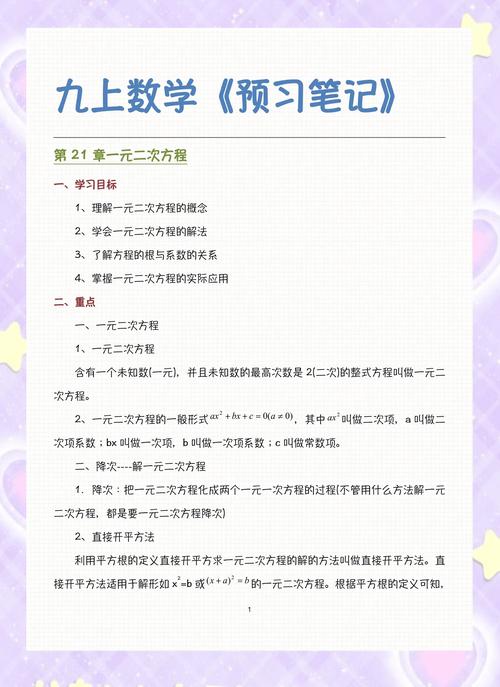

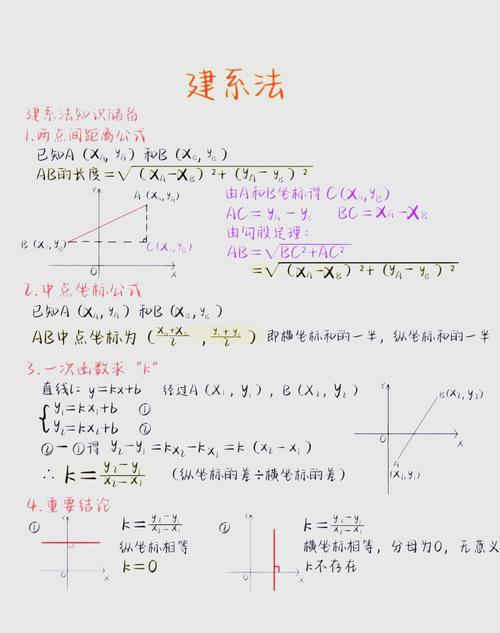

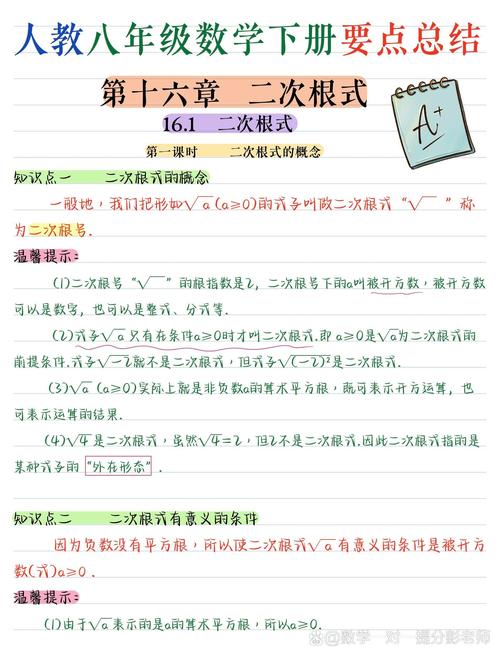

构建系统知识框架

初中数学知识点呈螺旋式上升结构,需帮助学生建立模块化认知,以函数教学为例:

1、用体温变化曲线图讲解“变量”概念

2、通过手机套餐资费对比表理解分段函数

3、结合篮球抛物线运动分析二次函数图像

某985高校数学系学生在辅导中采用“概念树”工具,将代数、几何等板块用思维导图串联,使知识留存率提升40%,定期进行“盲盒抽题”训练,把重要公式写在纸条上,随机抽取讲解推导过程。

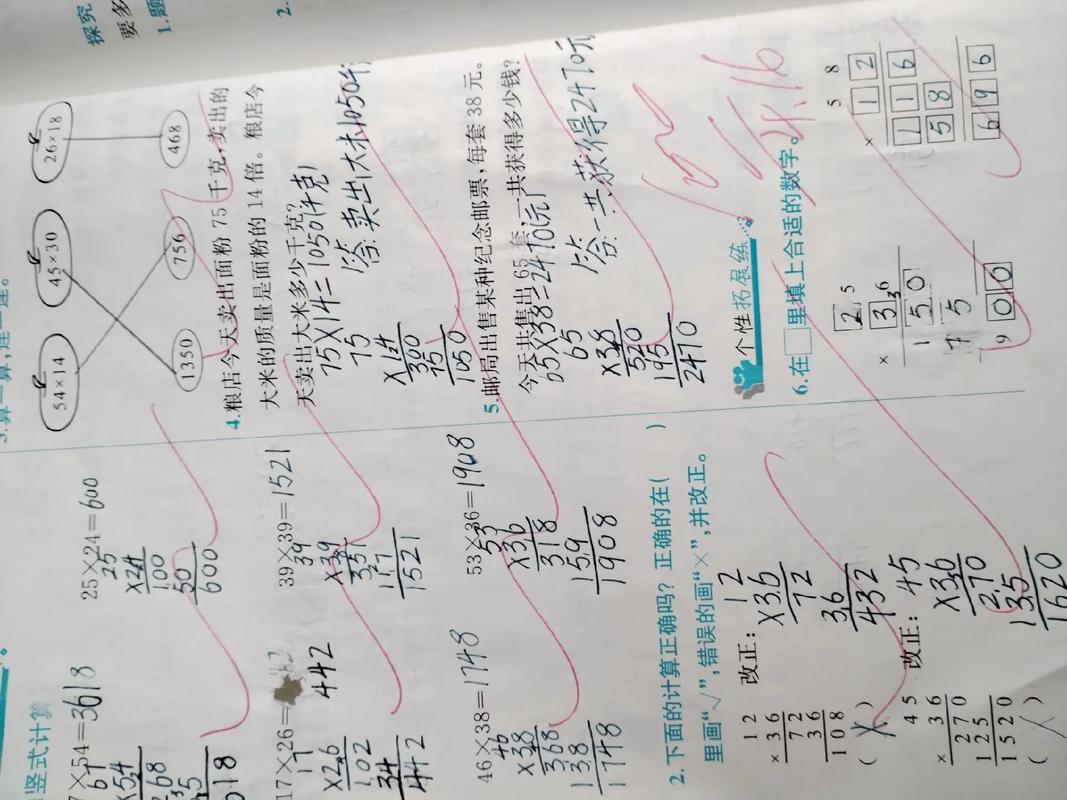

设计阶梯式训练方案

避免直接使用题海战术,参考“531训练法”:

- 每课时安排5道基础题(巩固课堂内容)

- 3道变式题(改变题目条件或提问方式)

- 1道挑战题(结合生活场景的综合应用)

重点标注学生在解题中出现的“思维断点”,例如解方程时漏写检验步骤,不仅是粗心问题,可能源于对等式性质理解不透彻,建议用彩色便签纸记录典型错误,贴在习题本边缘形成“错题警示带”。

融入现实场景激活兴趣

将消费折扣计算融入应用题,用TikTok热门挑战赛设计统计题目,曾有位大学生辅导者带领学生计算奶茶店会员卡哪种优惠方案更划算,在这个过程中自然渗透函数模型与最优解概念,每月组织“数学发现周”,要求学生记录生活中的数学现象(如小区停车位排列规律、超市促销策略),培养学科敏感度。

动态调整教学节奏

通过“三色反馈机制”实时掌握学习状态:

- 绿色便利贴:完全掌握的知识点

- 黄色便利贴:存在疑问的内容

- 红色便利贴:需要重新讲解的模块

每两周使用“知识热力图”进行分析,用不同颜色标注各章节掌握程度,优先强化红色区域,避免盲目追赶进度,某个初三学生在辅导三个月后,圆的相关证明题正确率从32%提升至78%,关键在于针对弦心距定理进行了专项突破。

教学的本质是认知通道的搭建,大学生辅导者需保持“双重视角”——既要用高等教育形成的思维高度俯瞰知识体系,又要蹲下身来理解初中生的认知阶梯,真正的教学能力,体现在能把抽象公式转化为可触摸的生活经验,让数学思维成为学生观察世界的特殊棱镜。

发表评论