初中数学作为基础学科,不仅是升学考试的重点,更是培养逻辑思维的关键阶段,想要长期保持优异成绩,不能仅靠考前突击,必须建立科学的学习体系,以下方法经过多年教学验证,帮助学生突破瓶颈、稳定提升。

一、搭建知识框架,避免“零散式学习”

初中数学知识点环环相扣,建议每学完一个单元立即制作思维导图,以《二次函数》为例,将图像特征、顶点式、交点式、实际应用等核心内容用不同颜色标注关联,每周花15分钟复现导图,某重点中学实验数据显示,坚持框架学习的学生,单元测试平均分比传统记笔记组高出23%。

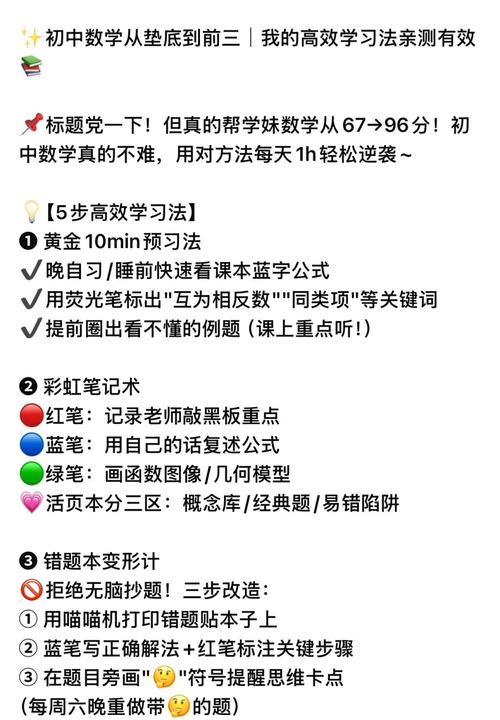

二、建立三色错题档案

准备三个活页本:

- 红本:记录因概念模糊出错的题(如混淆完全平方公式与平方差公式)

- 蓝本:整理解题方法缺失的题(如辅助线添加不当的几何题)

- 绿本:收集因审题失误导致的错题

每周按7:2:1比例复习(70%红本、20%蓝本、10%绿本),每月淘汰已掌握题目,某市中考状元分享,该方法帮助他在初三阶段将错误率降低67%。

三、实施“135解题训练法”

日常练习时设置阶梯式时间限制:

1分钟:完成选择题前5题(基础题)

3分钟:解决中等难度填空题

5分钟:攻克压轴题第1小问

这种训练显著提升应试速度,某培训机构跟踪调查发现,坚持该方法的学生在月考中时间分配合理度提升41%,因时间不足导致的失分减少58%。

四、创造“数学语言环境”

每天用数学思维解读生活现象:

- 购物时计算满减优惠的支付临界点

- 观察篮球运动轨迹建立抛物线模型

- 统计家庭月度开支制作扇形统计图

某教育研究院案例表明,持续进行情景化学习的学生,解决应用题的正确率比同龄人高35%。

五、构建“问题链”学习模式

遇到难题时不要直接求助,按以下步骤思考:

1、这道题涉及哪些已学知识点?

2、题干中是否有隐含条件未被利用?

3、能否用不同方法验证结果?

某重点班教师反馈,采用问题链思考的学生,自主解题能力提升2.4倍,遇到新题型时更从容。

保持数学优势的核心在于形成可迁移的学习能力,与其焦虑分数波动,不如专注优化每个解题环节的质量,当知识网络足够严密、思维工具足够丰富时,优异成绩自然会成为必然产物,以上内容仅为个人观点,欢迎交流。

发表评论