——————

数学课堂开始前,学生常因复杂的公式或抽象概念感到压力,近年部分教师尝试引入“课前舞蹈”,通过肢体活动激活思维,提升课堂参与度,这种方法是否有效?适合高中生的课前舞蹈需满足什么条件?

▌数学课堂与肢体活动的科学关联

脑科学研究表明,短暂的身体活动可促进多巴胺分泌,增强记忆力和专注力,高中数学内容抽象性强,如函数图像、空间几何等,学生需调动逻辑与空间想象能力,简单的舞蹈动作(如手臂画抛物线、脚步模拟坐标系移动)能将抽象知识具象化,帮助大脑快速进入学习状态。

北京某重点中学教师王蕾曾分享案例:她的班级在课前进行3分钟“函数手势舞”,学生用手臂模拟二次函数开口方向,用身体倾斜角度表现斜率变化,一学期后,班级平均分提升12%,学生课堂提问频率增加30%。

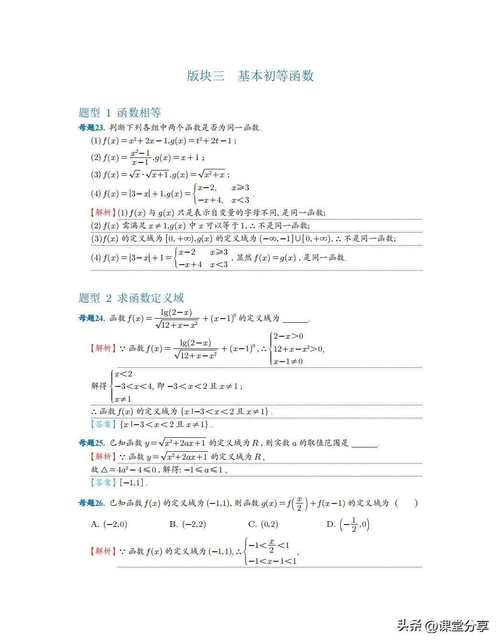

▌适合高中数学课的4类舞蹈设计

1、坐标系律动

- 动作设计:以身体为原点,向左跨步代表x轴负方向,向右为正方向;跳跃模拟坐标点移动,配合教师口令如“平移向量(3, -2)”。

- 作用:强化坐标系空间定位能力,为解析几何学习铺垫。

2、几何图形拼接

- 动作设计:3-4人一组,用肢体组合成三角形、立方体等图形,要求口述内角度数或体积公式。

- 作用:培养团队协作意识,直观理解几何性质。

3、数列节奏拍打

- 动作设计:根据斐波那契数列(1,1,2,3,5…)拍手或踏步,用身体感知数列增长规律。

- 作用:缓解数列学习时的机械记忆负担,增强数感。

4、概率随机舞

- 动作设计:准备标有“组合”“排列”“独立事件”的卡片,学生随机抽取并即兴用动作诠释概念。

- 作用:通过肢体表达区分易混淆知识点,深化理解。

▌实施前的3个关键考量

1、时间控制:单次活动不超过5分钟,避免影响正常教学进度。

2、动作简化:以站立动作为主,避免大幅跑跳引发安全问题。

3、内容衔接:舞蹈主题需与当日课程强关联,例如讲解三角函数前,可设计“正弦波手臂摆动”。

争议点:部分家长认为舞蹈会分散学生注意力,江苏特级教师李振华提出折中方案——用“手指操”替代全身运动,既能激活大脑,又减少争议。

个人观点:数学从来不是静止的学科,从莱布尼茨的手稿到现代课堂,思维的跃动始终需要载体,当函数公式转化为肢体语言,抽象与具象的边界被打破,这可能正是Z世代学生需要的“认知桥梁”,关键在于教师如何设计,让舞蹈不止于热闹,而是成为思维进阶的阶梯。

——————

发表评论