数学应用题是初中数学教学的重要组成部分,也是学生理解数学与现实生活联系的关键桥梁,如何将抽象的知识点转化为具体场景中的解题能力?以下从实际教学经验出发,提供可操作的讲解思路。

一、构建场景化思维框架

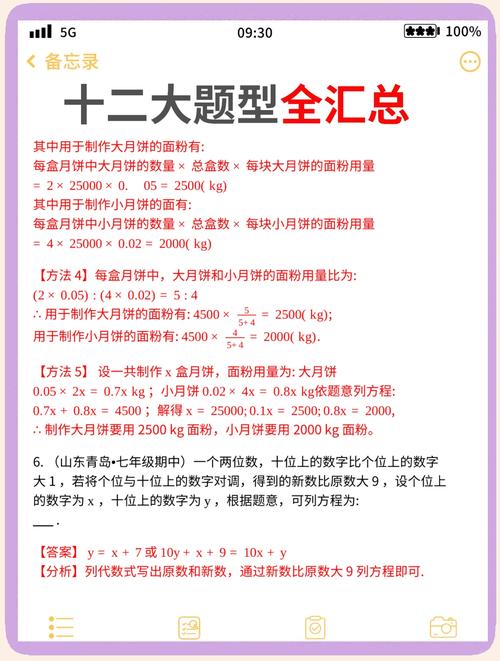

讲解应用题时,优先建立“问题场景→数学语言→运算逻辑”的思维路径,例如在讲解利润计算问题时,先带领学生梳理题干中的进货价、售价、数量等元素,用表格或思维导图呈现数据关系,再引导学生将自然语言转化为代数表达式,这种训练能有效避免学生因信息混乱导致的解题错误。

二、强化关键信息提取能力

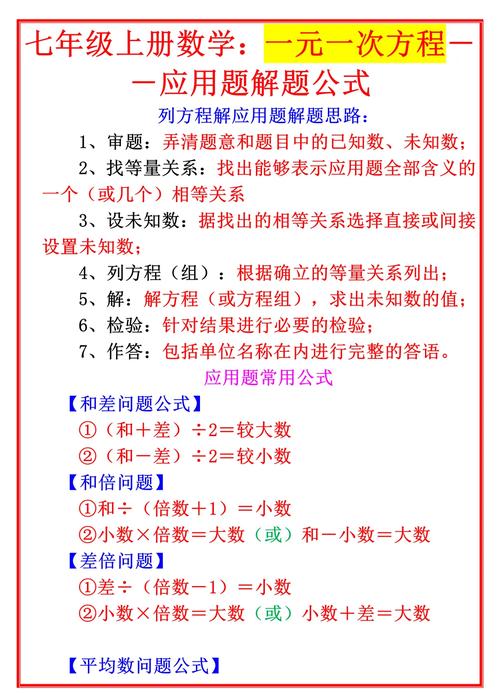

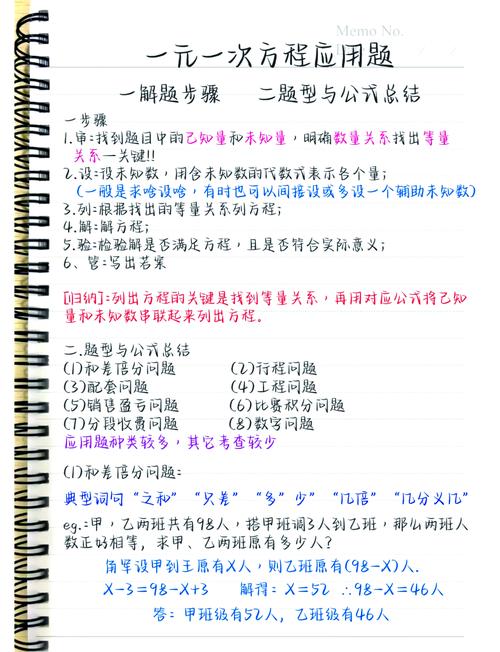

建议采用“三遍读题法”:

1、通读题目,标注已知量和未知量

2、精读时圈出核心关系词(如"比...多"、"平均"、"增长率")

3、复述题目要点,确认理解准确

以行程问题为例,"相向而行"与"同向追击"的关键词直接决定方程建立方式,需要特别强化这类词语的敏感度。

三、分梯度搭建解题阶梯

面对复杂应用题时,采用分层拆解法:

1、基础层:识别题目考查的知识模块(方程、函数、几何等)

2、逻辑层:分析各要素间的数量关系

3、方法层:选择合适解题策略(图示法、代入法、等量代换)

例如在讲解浓度问题时,先通过线段图展示溶质变化,再建立溶质守恒方程,最后讨论不同解题方法的优劣。

四、建立错题诊断系统

收集学生典型错误案例,归类为:

- 信息误读(如将"利润率"直接等同利润值)

- 关系错位(错误建立变量间对应关系)

- 计算断层(中间步骤出错导致结果偏差)

通过针对性讲解,帮助学生识别思维盲点,建议制作错题对比表,直观呈现正确与错误解法的差异。

教学实践中发现,当学生形成"建模→验证→优化"的思维闭环时,解题正确率提升超过40%,建议在每道例题讲解后,增加同类变式训练,通过改变问题参数或场景,检验知识迁移能力,数学应用题的讲解不应止步于答案正确,更要让学生感受到数学工具解决现实问题的力量。(个人教学观察数据,仅供参考)

发表评论