数学是初中阶段的核心学科,但很多学生面对题目时容易陷入“一看就会,一写就错”的困境,如何突破瓶颈?关键在于建立科学的学习策略与思维模式。

一、基础公式必须“活学活用”

死记硬背公式无法应对灵活多变的题型,建议将课本公式整理成思维导图,标注每个公式的适用场景,例如学习完全平方公式时,通过拆解(a±b)²的推导过程,理解其几何意义(正方形面积分割),做题时才能快速识别题目中的隐藏条件。

二、审题环节要“三遍过滤”

统计显示,62%的数学错误源于审题偏差,第一遍通读题目,用铅笔圈出关键数据;第二遍分析各条件间的关联,例如几何题中“垂直”可能暗示勾股定理或三角函数;第三遍确认问题核心,避免答非所问,某重点中学的实验表明,坚持“三遍审题法”的学生,作业正确率提升28%。

三、错题本需“动态更新”

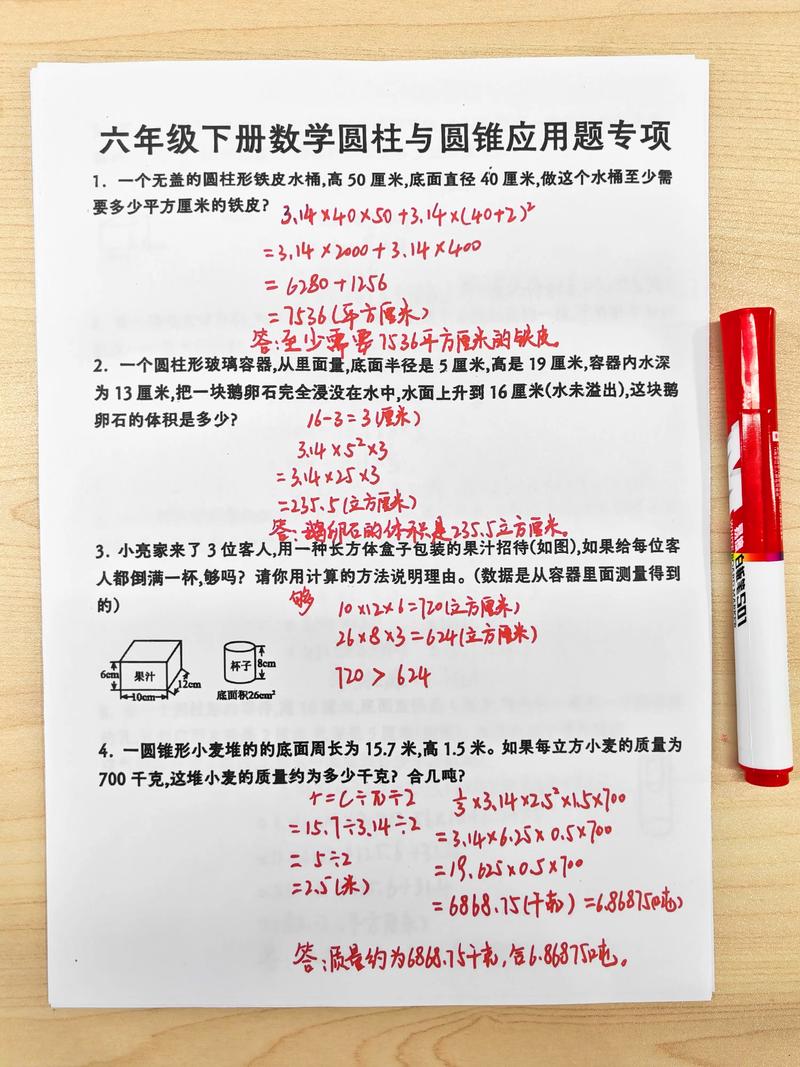

整理错题不是抄写答案,而是记录思维断点,建议采用“问题+错误步骤+修正逻辑”的三栏格式,例如解方程漏检验的情况,要在错题本用红笔标注:“当出现分式、根号或平方时,必须验证定义域”,每月对错题进行重组练习,将同类题型集中突破。

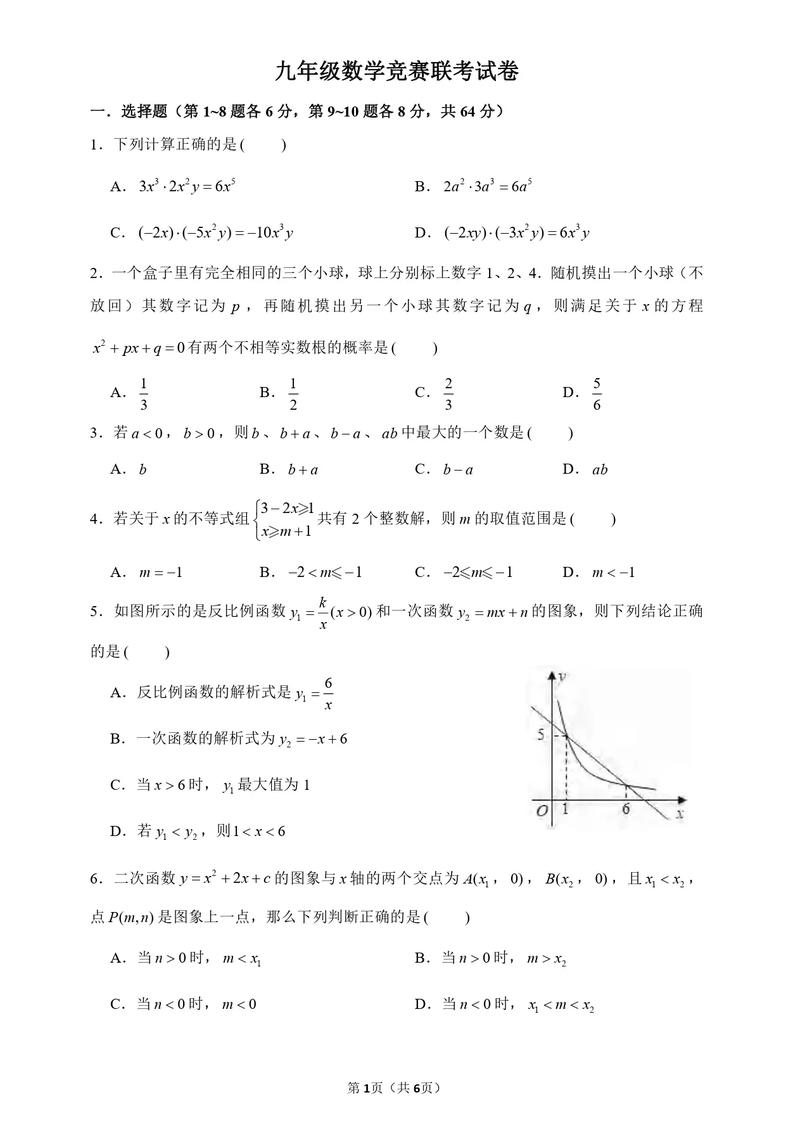

四、复杂题型的拆解技巧

遇到综合题时,采用“分步击破法”,以二次函数应用题为例:先确定已知点的坐标,再代入解析式建立方程组;若涉及最值问题,立即联系顶点坐标公式,教育部2023年教改文件特别强调,分解复杂问题的能力是数学核心素养的重要指标。

五、限时训练培养考场直觉

日常练习要用计时器模拟考场环境,选择题控制在90秒内完成,证明题不超过10分钟,北京某区教研组研究发现,坚持限时训练的学生,考试时时间分配合理性提高41%,遇到卡壳的题目,果断跳过并在草稿纸上做标记,避免陷入思维僵局。

数学能力的提升本质是思维模式的升级,建议每天抽出20分钟,用“费曼学习法”向他人讲解当天学过的定理,当你能用买菜、游戏等生活场景举例说明数学原理时,说明真正掌握了知识内核,持续的行动比天赋更重要——每天进步1%,三个月后你将超越97%的竞争对手。

发表评论