小学数学是培养逻辑思维的重要阶段,而思维导图作为一种可视化工具,能帮助孩子快速理清知识脉络,如何有效结合两者?以下是具体方法。

**一、思维导图的核心作用

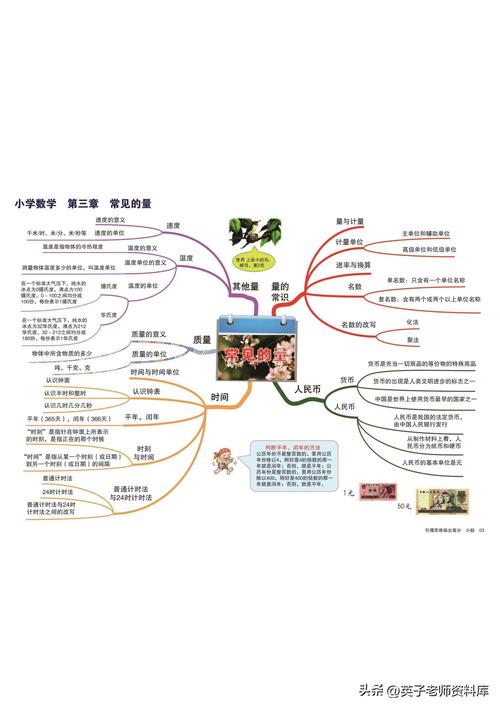

思维导图通过关键词、图形和连线,将零散的知识点串联成网络,学习“分数”时,中心主题可定为“分数的意义”,分支延伸出“基本性质”“加减法”“应用题”等子主题,每个子主题下再细化规则或例题,这种方式能让孩子直观看到知识点间的关联,避免机械记忆。

**二、绘制数学思维导图的步骤

1、明确中心主题:根据学习目标确定核心,如“多边形面积计算”或“四则运算规律”。

2、分层延伸分支:一级分支为分类概念(如公式、例题、易错点),二级分支填充具体内容。

3、用符号和颜色标记:用不同颜色区分重点、难点,用箭头标注逻辑顺序。

4、定期迭代更新:随着学习进度补充新内容,修正错误认知。

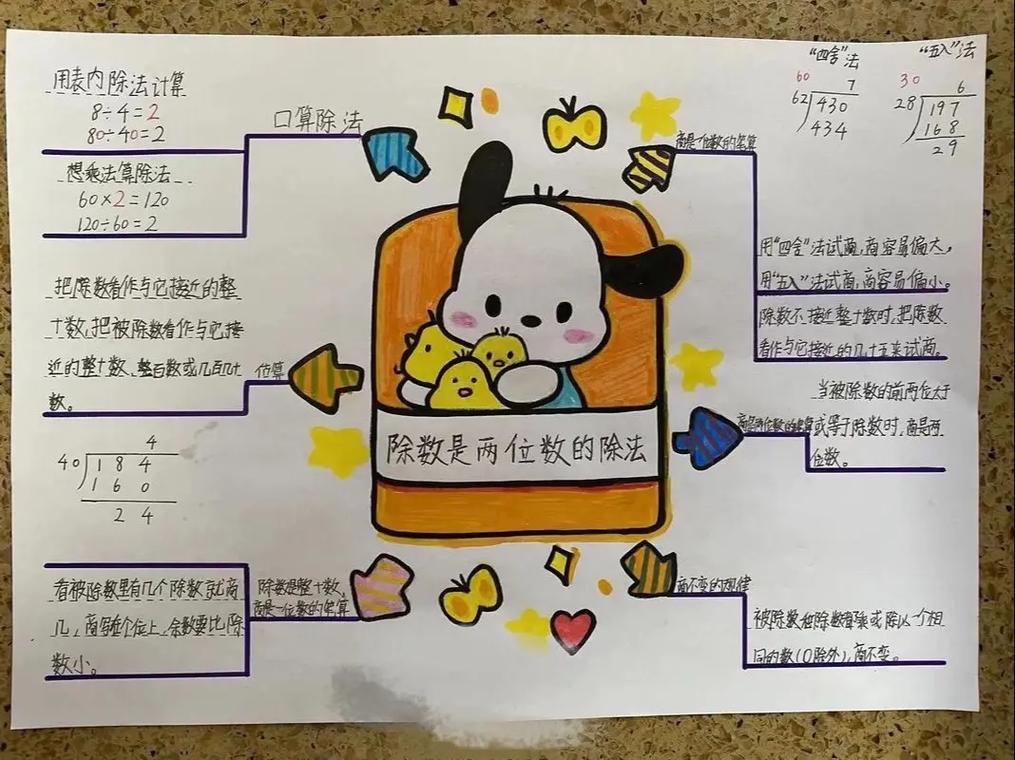

**三、不同题型的导图应用案例

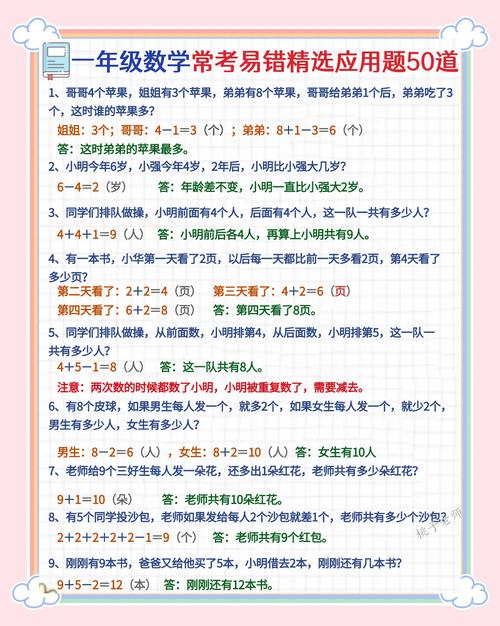

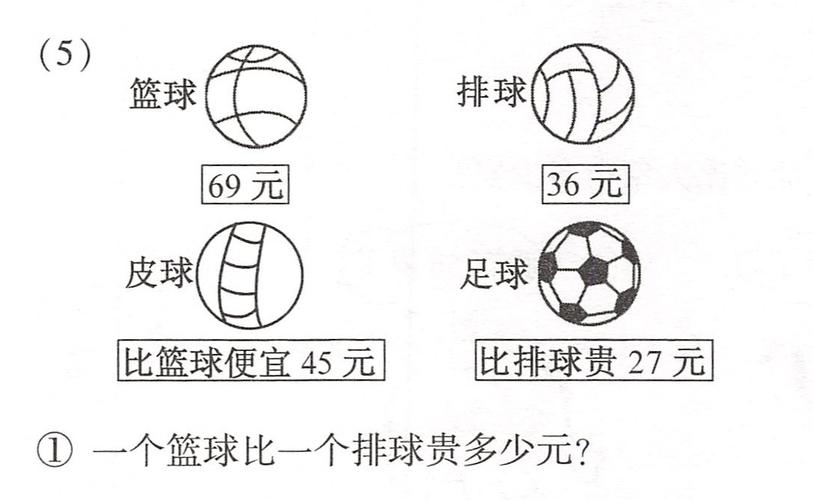

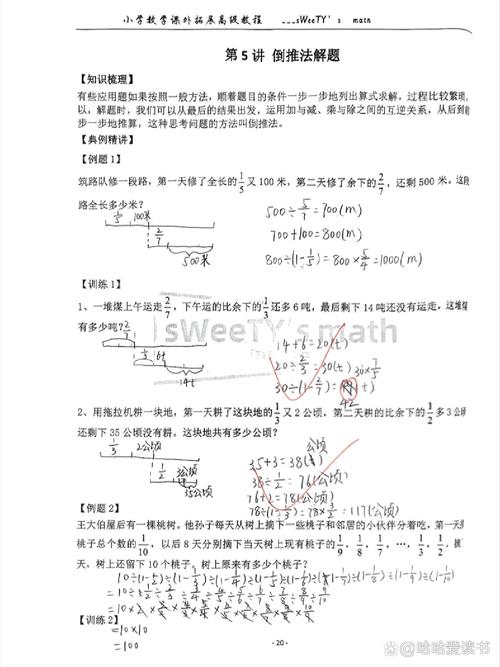

应用题:将题目拆解为“已知条件”“问题需求”“解题步骤”,用流程图形式呈现思考路径。

几何图形:以图形为中心,标注边长、角度、面积公式,搭配实际测量案例。

计算题:将运算法则(如交换律、结合律)作为分支,附上对比练习强化理解。

**四、家长如何引导孩子使用

初期可陪孩子一起绘制,先示范后放手,复习单元知识前,用10分钟梳理导图框架,再让孩子独立填充细节,过程中避免过度干预,允许孩子用自己喜欢的图形或符号表达,保持兴趣,完成后,鼓励孩子用导图讲解内容,检验是否真正掌握。

**五、避开常见误区

1、过度追求美观:重点在于逻辑清晰,而非画面精致。

2、内容过于冗杂:每个分支下关键词不超过5个,避免信息过载。

3、忽略实践应用:导图需与实际练习结合,例如整理错题时标注对应的知识点位置。

数学思维导图不是“万能公式”,但它能帮助孩子从被动接受转为主动思考,作为长期接触教育领域的观察者,我认为工具的价值取决于使用者的目标和方法,与其纠结形式,不如尽早让孩子尝试,在实践中找到适合自己的学习节奏。

发表评论