数学能力的培养是初中阶段学科学习的核心任务之一,它不仅影响学业成绩,更塑造逻辑思维与解决问题的能力,对于初中生而言,数学能力的提升需要系统规划与实践积累,以下提供四个关键方向供参考。

一、从基础概念入手,构建知识网络

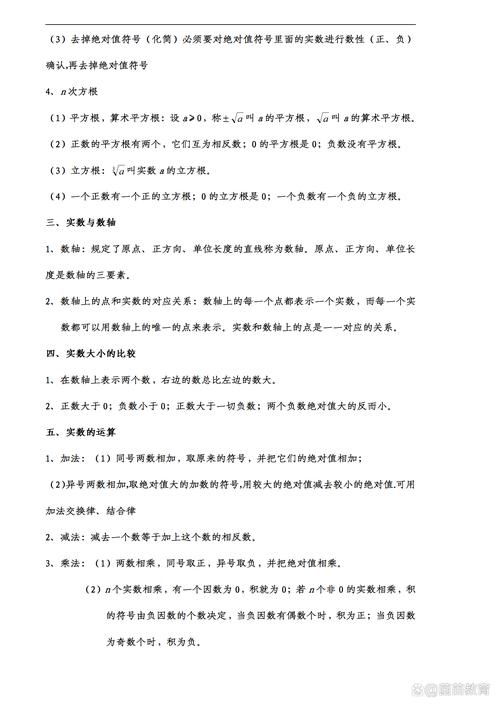

部分学生对数学产生畏难情绪,往往源于基础薄弱,建议将课本中的定义、定理反复理解,分式方程成立的条件”“全等三角形的判定方法”等核心知识点,可通过绘制概念关系图强化记忆,每周用15分钟整理章节知识框架,标注易混淆点,例如区分“平方差公式”与“完全平方公式”的应用场景,运算能力作为数学基石,需保证每天10分钟纯计算训练,重点提升分数运算、代数式化简的速度与准确率。

二、强化分析过程,培养系统思维

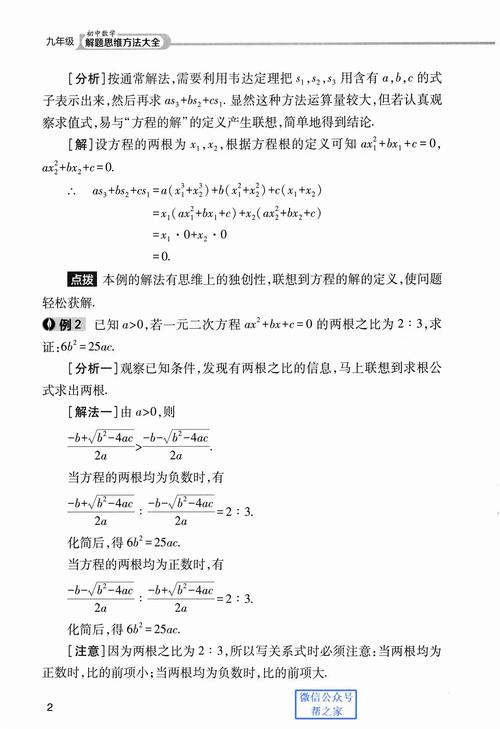

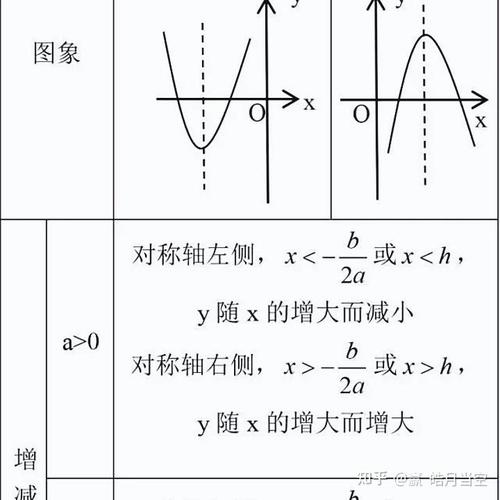

解题时关注思维路径而非单纯答案,面对几何证明题时,可按照“已知条件梳理→关联定理检索→逆推目标结论”的流程分步推进,建议准备专用笔记本记录典型错题,标注具体失误环节:是公式记忆错误、审题偏差,还是计算疏漏?针对应用题,训练将文字转化为数学语言的能力,例如将“利润率”问题拆解为成本、售价、利润三者关系式,定期进行限时专题训练,如20分钟内完成5道二次函数图像分析题,逐步提升思维敏捷度。

三、建立良性学习循环,优化习惯细节

每日保持30分钟数学接触时间,避免知识断层,预习时用红笔标记疑惑点,课堂着重听讲对应内容,课后作业按“独立完成→对照解析→修正标注”三步执行,杜绝直接抄写答案,草稿纸使用体现思维严谨性:分区书写、步骤清晰,方便复查时快速定位问题,周末用思维导图串联本周知识点,例如将“一元二次方程”模块细化为解法、判别式、实际应用三个分支。

四、调整认知模式,激发内在动力

避免将数学简单等同于“刷题量”,关注思维品质的提升,遇到难题时,尝试将复杂问题分解为若干小问题,例如解动点问题时,先确定不同时间点的位置关系,再建立函数模型,正确看待考试中的错误,将其视为优化学习策略的机会,参与数学实践活动,如测量校园建筑物高度计算体积,感受知识的具体应用价值,适度接触数学史内容,了解公式定理的演变过程,增强学科认同感。

数学能力的提升本质是思维模式的升级过程,当学生开始享受推导公式时的逻辑美感,主动探究不同解法的内在联系,便已迈入数学学习的深层境界,保持耐心与持续投入,每个阶段的能力突破都将带来新的认知视野。(本文内容参考教育部《义务教育数学课程标准》及多位特级教师教学访谈实录)

发表评论