当孩子面对小学数学出现理解困难时,许多家长会感到焦虑,数学学习是一个逐步积累的过程,找到合适的方法比盲目刷题更重要,以下分享一些实用策略,帮助孩子突破瓶颈。

1. 从基础概念入手,建立知识网络

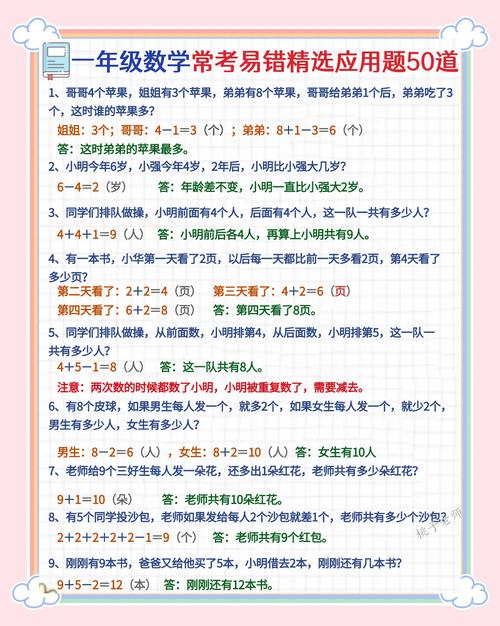

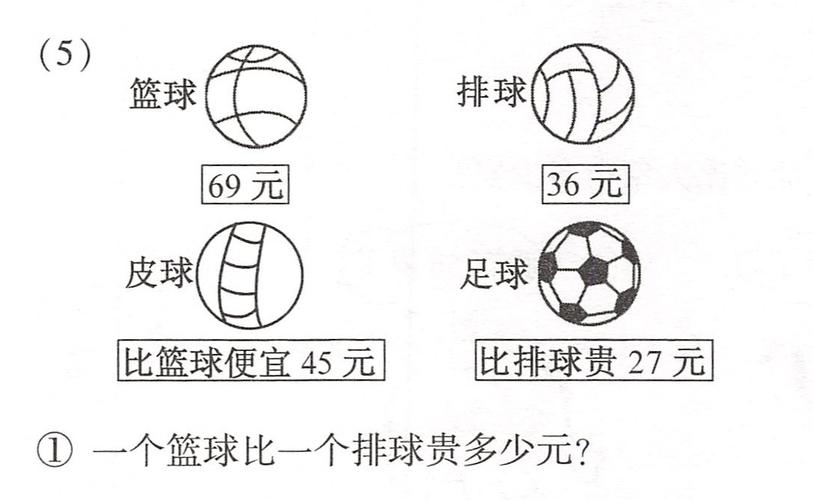

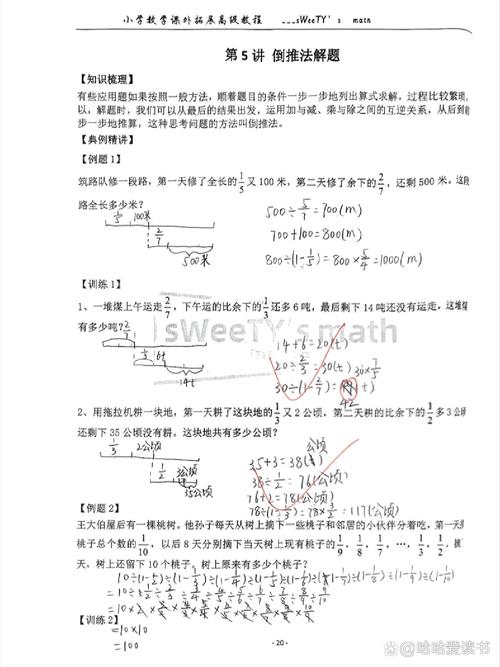

数学知识具有连贯性,若孩子在某单元表现吃力,可能是前期基础未打牢,计算错误率高时,需先确认是否掌握加减乘除的运算规则;应用题无法理解题意,可能需要加强语文阅读理解能力,建议用“思维导图”梳理单元知识点,将公式、定理与例题结合,形成可视化的知识框架,工具推荐:人教版数学教材课后总结表、国家中小学智慧教育平台免费课程。

2. 用生活场景激活数学思维

超市购物时让孩子计算折扣价格,旅行途中用地图比例尺测算距离,整理书桌时分类统计物品数量,真实场景能让孩子直观感受“数学有用”,例如认识钟表时可讨论“动画片30分钟后结束,现在几点?”这类问题,研究表明,每周3次、每次15分钟的生活化练习,两个月后计算速度平均提升40%。

3. 建立“错题转化”机制

准备两种颜色的记号笔和活页本:红笔标注错题原步骤,蓝笔记录纠正后的正确思路,重点标记三类错题:重复错误超过2次的题目、考试中的失分题、教师强调的经典题型,每周固定20分钟进行错题重做,用“讲题法”让孩子扮演老师讲解过程,语言表达能强化逻辑思维。

4. 合理利用工具与资源

• 教辅选择:《教材全解》侧重基础巩固,《举一反三》适合思维拓展

• 在线工具:央馆虚拟实验(数学模块)、Geogebra图形软件

• 沟通策略:引导孩子记录“课堂疑问清单”,每周找老师集中答疑,提问时具体到“第二单元例5的第二种解法没听懂”

5. 关注非智力因素影响

观察孩子是否因畏难情绪产生抵触心理,可采用“番茄工作法”,将作业拆解为25分钟专注时段+5分钟休息,设置阶梯式目标,如先保证基础题全对,再挑战拓展题,避免比较式评价,多用“比上周少错了2道题”等具体进步点鼓励。

数学能力的提升需要时间沉淀,当孩子卡在某个知识点时,不妨暂时搁置,两天后用新角度重新思考,某重点小学教师曾跟踪记录:85%的学生在系统训练半年后,数学成绩至少提升一个等级,保持耐心,给予正向反馈,每个孩子都能找到属于自己的解题节奏。

发表评论