看着孩子面对数学题时茫然的眼神,或者作业本上越来越多的红叉,作为家长,心里难免着急,孩子小学数学基础薄弱,确实需要及时补救,但这并非无解的难题,关键在于找到根源,用对方法,并给予足够的耐心和支持。

第一步:找准“病灶”,对症下药

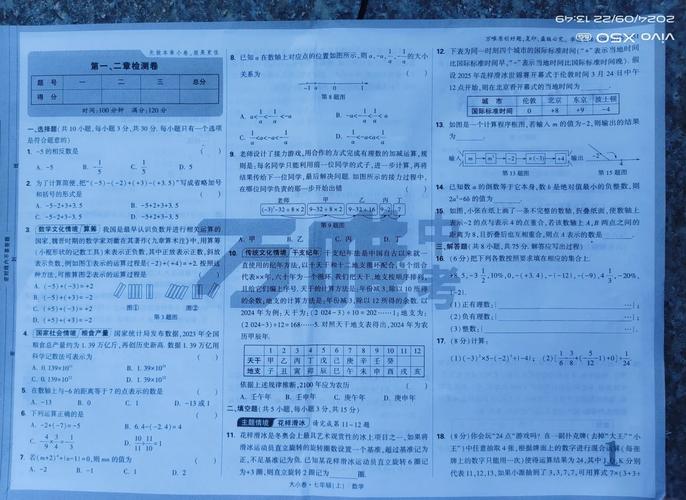

别急着盲目刷题,先花点时间观察和沟通:孩子具体卡在哪里?是计算总出错?应用题读不懂题意?图形概念模糊?还是对数学有畏难情绪?翻翻孩子的课本、作业本和试卷,找出错误集中的知识点,是和进位有关的加减法?时间单位换算?还是理解乘除法的意义?精准定位问题所在,才能有的放矢。

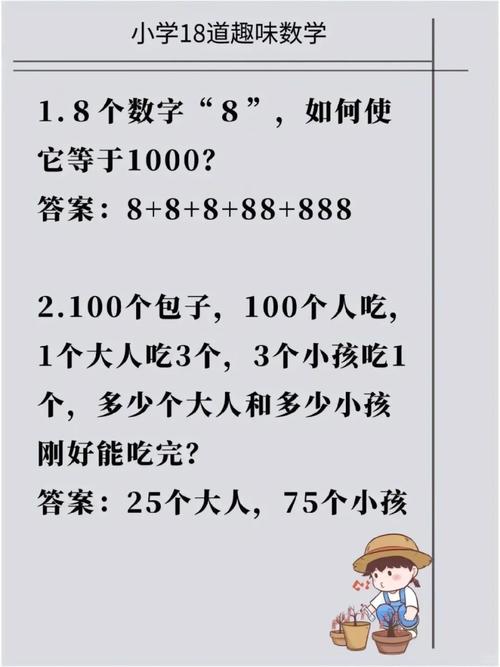

第二步:点燃兴趣,消除恐惧

数学基础差的孩子,往往对数学有抵触或恐惧,硬逼着做题效果可能适得其反,试试从生活中找数学:购物算钱、分水果、量身高、看钟表、玩积木拼图形,让孩子看到数学的用处和趣味,玩数学游戏也是好方法:扑克牌算24点、下棋(锻炼策略思维)、简单的数独、数学谜语等,多鼓励,少批评,哪怕是一点微小的进步,也要及时肯定,让孩子重拾信心,觉得“我能行”。

第三步:回归课本,夯实根基

小学阶段的数学知识环环相扣,基础不牢,后面的学习如同空中楼阁,务必带孩子回归课本,从薄弱环节开始,重新梳理最基础的概念。

数感是基石 确保孩子对数字大小、顺序、组成(如15是1个十和5个一)有清晰认识,多进行实物点数、计数器操作。

计算能力要扎实 加减乘除的口算、笔算是核心,理解算理比死记硬背重要百倍,减法不够减怎么办?(借位/退位)乘法为什么可以交换位置?(乘法的意义)除法怎么分?(包含除、平均除),坚持每天少量但高质的口算练习(5-10分钟),强调准确率而非速度,巧用“凑十法”、“破十法”等技巧。

理解概念本质 长度单位、重量单位、时间单位、人民币单位,不仅要记住换算率,更要理解它们代表的意义,分数、小数、图形(周长、面积)等,务必通过画图、操作(如折纸、测量)来建立直观理解,避免死记公式。数形结合是非常有效的工具。

第四步:掌握方法,授之以渔

补救不仅是补知识,更要补学习方法。

审题是关键 教孩子慢读题,圈画重点信息(数字、关键词如“一共”、“还剩”、“比...多/少”),对于应用题,鼓励用自己的话复述题目意思,确保理解。

规范解题步骤 即使是简单题,也要求写出必要的步骤(如列竖式),这有助于理清思路,减少错误,也方便检查。

善用错题本 准备一个专门的错题本,不是简单抄题抄答案,让孩子记录错题,分析错误原因(是计算粗心?概念不清?方法错误?),再写出正确的解题思路,定期回顾错题本,温故知新。

学会检查 养成做完题检查的习惯,检查计算、检查单位、检查答案是否符合常理(如人数不可能是小数),教一些逆向验算的方法(如加法用减法验算)。

第五步:循序渐进,持之以恒

基础补救不可能一蹴而就,设定合理的小目标,从孩子稍微跳一跳能够到的地方开始,逐步推进,每天或隔天安排固定的、短时间的(15-30分钟)数学学习或练习时间,比周末搞“突击”效果要好得多,重要的是保持学习的连贯性和稳定性,过程中,允许孩子犯错,把错误看作是发现问题和学习的机会。

家长的角色:陪伴者与支持者

家长的心态和行动至关重要,焦虑和指责只会增加孩子的压力,请保持平和的心态,做孩子学习路上的陪伴者和支持者,多倾听孩子的困惑,给予具体的帮助(不是直接给答案),当孩子遇到困难时,和他一起想办法,肯定他的努力,与学校老师保持沟通,了解孩子在校情况,家校配合效果更佳。

小学数学基础的弥补,是一场需要耐心和智慧的旅程,它不是简单地填补知识漏洞,更是重建孩子对数学的认知和信心,当孩子逐渐感受到“弄懂了”的喜悦和“我能做到”的信心时,那扇通往数学世界的大门,才真正为他敞开,这份信心和扎实的基础,将是他未来学习道路上最宝贵的财富。

发表评论