助力孩子稳步提升

四年级数学开始接触分数、复杂图形、多步运算等新概念,孩子出错是学习过程中的宝贵信号,如何科学纠错,变"绊脚石"为"垫脚石"?这份实用指南为您支招。

调整心态:错误是进步的阶梯

- 消除恐惧感: 明确告诉孩子,所有同学都会犯错,数学家也不例外,重点在于发现错误、理解错误并改正。

- 聚焦过程而非分数: 比起盯着分数高低,更应关注"这道题为什么错?""思路卡在哪里?"帮助孩子理解:过程的价值远大于结果。

- 正向鼓励: "你找到了错误原因,这很棒!" "这次审题比上次仔细多了!" 具体表扬能有效增强孩子面对困难的信心。

实用纠错技巧:从"错"到"通"的关键步骤

-

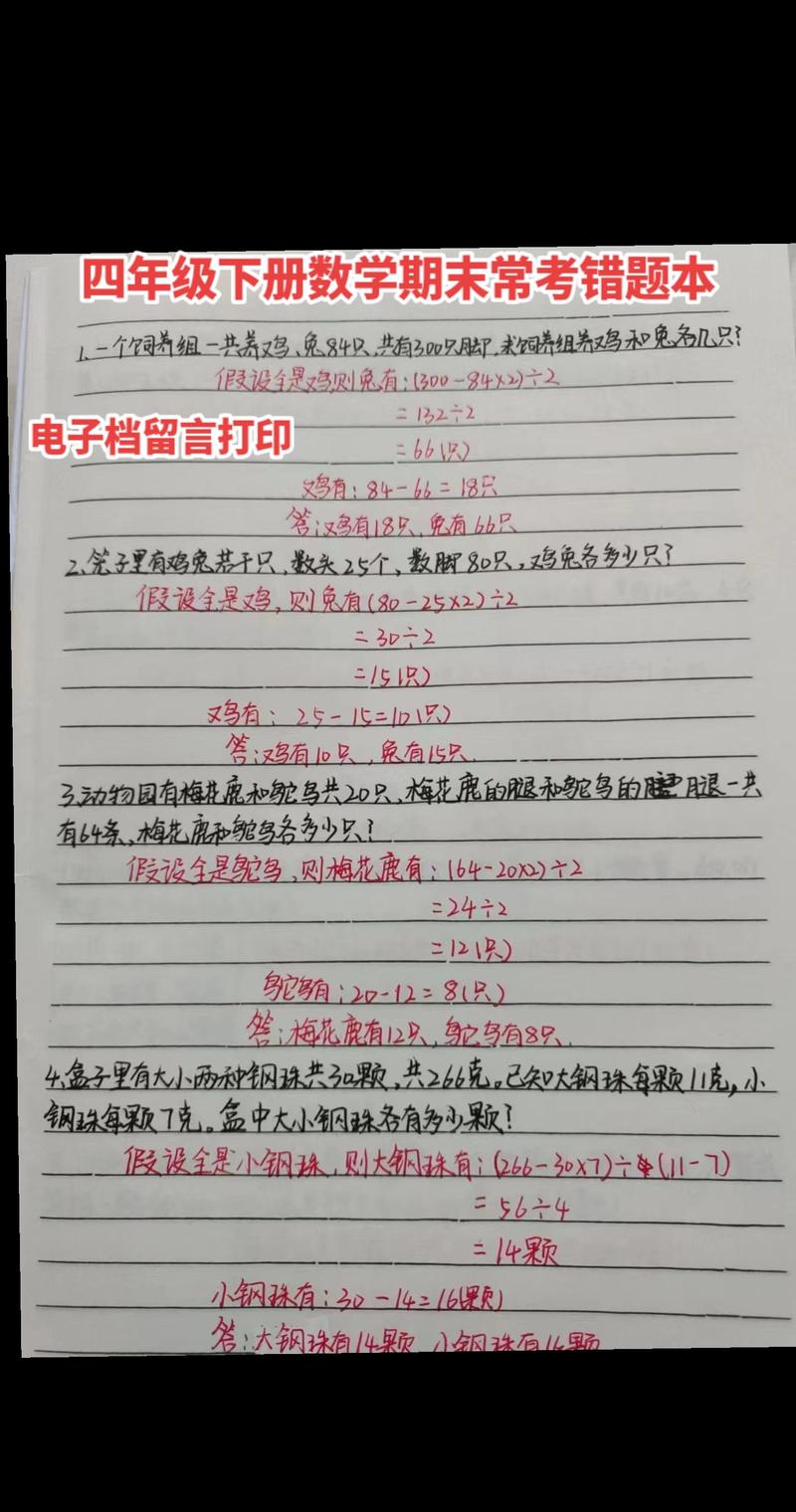

建立专属"错题宝库"(错题本):

- 内容清晰: 原题抄录(或裁剪粘贴) + 错误答案 + 规范订正 + 用红笔醒目标注错误原因(如:概念混淆、计算粗心、审题遗漏、步骤缺失)。

- 定期复盘: 每周/单元结束时,和孩子一起回顾错题本,重点看标注的错误原因,考察是否真正掌握,可遮住答案让孩子重做。

- 分类整理: 按错误类型(计算类、概念类、应用类)或知识点章节分类,便于查找薄弱环节。

-

深度剖析:揪出"真凶"

- "粗心"不背锅: 深入追问"粗心"背后的具体原因:

- 审题不清? 漏看关键词("至少"、"最多"、"不包括")、单位不统一(米/厘米、元/角)。对策: 圈画关键词,读题两遍,复述题意。

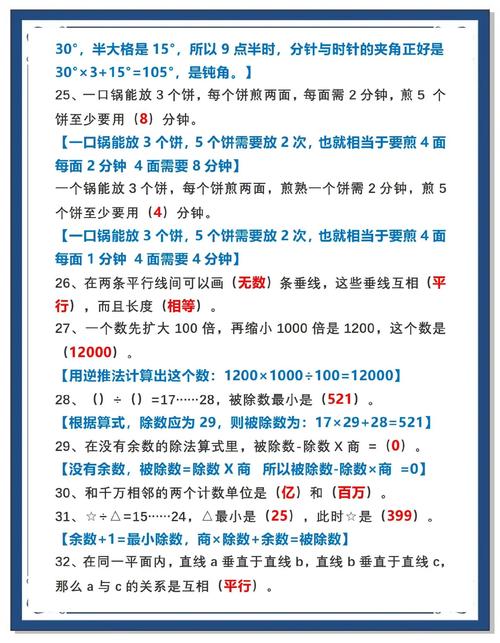

- 计算失误? 口诀混淆(如:7×8=?)、进退位错误、竖式对位不齐。对策: 强化基础口算训练(每日5分钟),规范书写步骤,善用草稿纸。

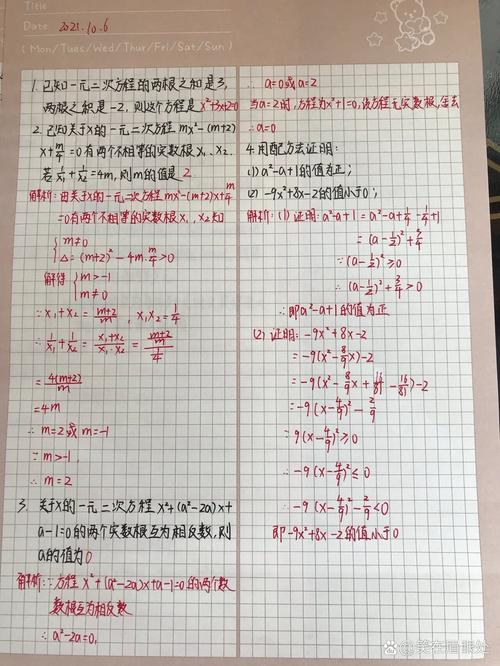

- 概念模糊? 不理解运算律(分配律应用错误)、面积/周长概念混淆、分数意义不清。对策: 回归课本定义,用画图、实物操作(如分纸片理解分数)辅助理解。

- 解题步骤跳跃或缺失? 应用题直接写答案,缺少中间步骤。对策: 强调分步解答,每一步写清楚依据。

- "粗心"不背锅: 深入追问"粗心"背后的具体原因:

-

掌握"验算"金钥匙:

- 逆运算检验: 加法用减法验算,乘法用除法验算(尤其适用于计算题)。

- 代入法: 解方程后,将答案代回原方程检查等式是否成立。

- 估算判断合理性: 计算前或后,快速估算结果大致范围(如:198×5≈1000,若得数远大于或小于此值需警惕)。

- 不同解法验证: 尝试用另一种方法解题,看结果是否一致(如应用题用画图法和列式法)。

-

强化"审题"基本功:

- 指读训练: 低年级延续的指读习惯仍有帮助,避免跳字漏行。

- 圈画重点: 用笔圈出题目中的关键数字、单位和问题要求。

- 复述题意: 让孩子用自己的话把题目要求说一遍,确保理解无误再动笔。

家长如何智慧引导

- 成为"教练"而非"裁判": 发现错误时,避免指责:"怎么又错了?" 换成引导式提问:"能告诉妈妈/爸爸,你这步是怎么想的吗?" "看看题目这里的要求是什么?"

- 关注思维过程: 比起直接指出错误,更重视倾听孩子的解题思路,发现卡点所在,有时"错误"答案恰恰反映了独特的思考角度。

- 善用生活数学: 购物算账(小数、计算)、测量房间(周长、面积)、分配零食(分数)等,让数学知识在真实场景中巩固应用,减少"纸上谈兵"的失误。

- 与老师保持沟通: 了解孩子在校学习情况和常见错误类型,家校配合更有针对性。

教师观点(作者:李华,十年小学数学教学经验): 教学实践表明,四年级是数学思维发展的关键跃升期,此时暴露的错误,往往是概念建构或思维习惯的深层反映,与其追求短期内的"全对",不如扎实走好纠错的每一步——建立规范的错题本、精准归因、掌握验算方法。家长和老师的耐心引导,加上孩子对"错误价值"的认同,比任何刷题都更能锻造扎实的数学能力。 我坚信,拥抱错误、科学纠错的过程本身,就是培养孩子严谨逻辑和抗挫力的珍贵课堂。

教育心理学研究表明,对错误的积极归因(认为是努力或方法不足导致)比消极归因(认为是能力不足)更能激发学习动力和后续的成功(Dweck, 2006)。

发表评论