小学二年级数学教学的有效路径

小学二年级是数学思维发展的关键期,作为教师与家长,协同引导孩子打好基础至关重要,以下基于核心教学内容的教学建议,助力孩子扎实成长:

夯实计算根基,重在理解与灵活

- 100以内加减法: 突破“进退位”难点,借助小棒、计数器直观演示“满十进一”和“退一当十”的过程,坚持每日适量口算练习(如5-10分钟),提升速度和准确度,鼓励孩子清晰表达计算思路,如“25+38,先算20+30=50,再算5+8=13,最后50+13=63”。

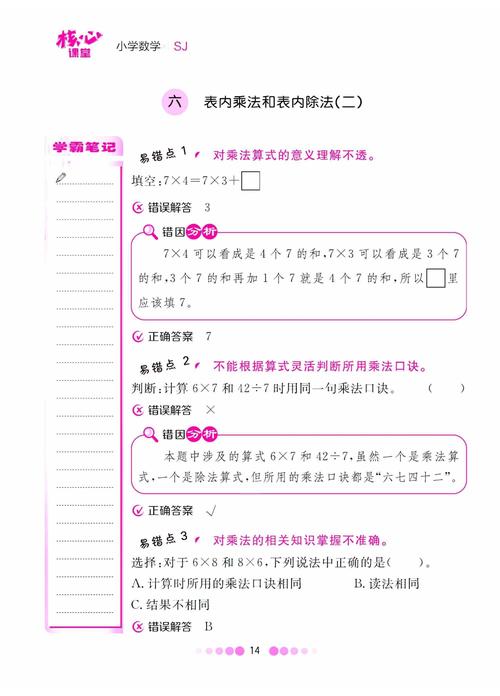

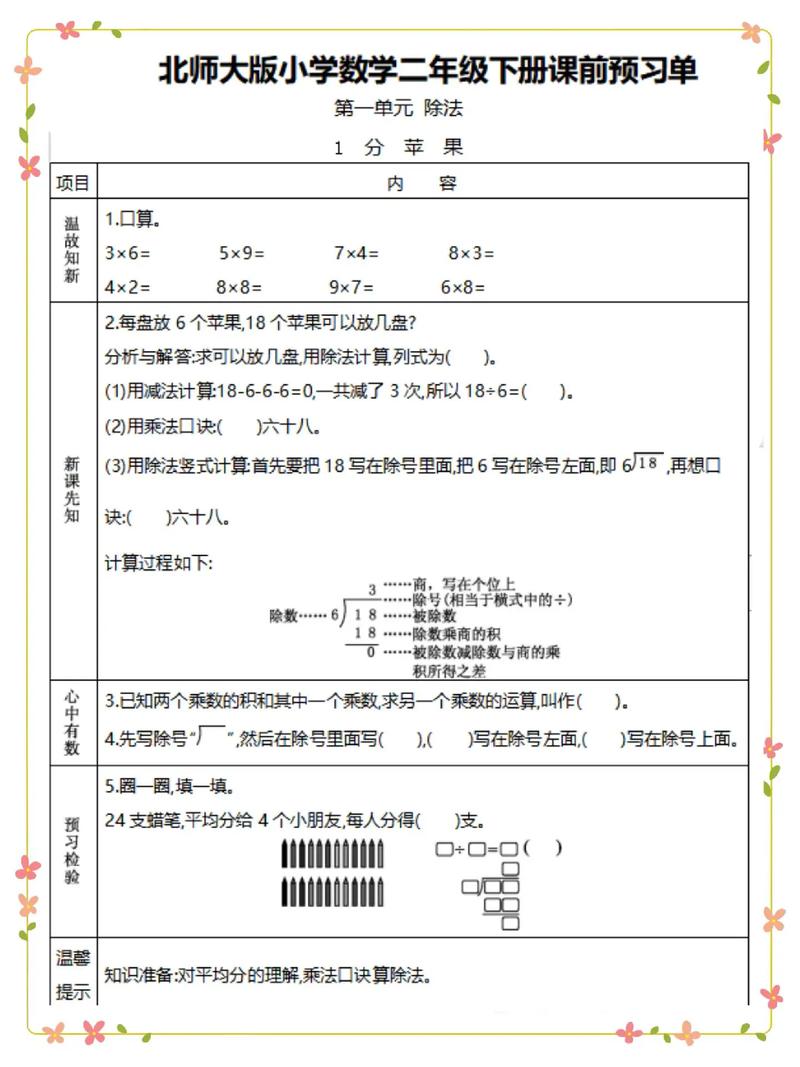

- 表内乘除法: 从理解乘法是“相同数连加”的本质开始,利用实物分组(如分糖果、摆小方块)、数轴跳跃等方式建立直观概念,背诵乘法口诀是必要步骤,但务必在理解基础上进行,可通过对口令、卡片游戏增强趣味性,除法教学紧密联系“平均分”的实际操作。

攻克应用难题,架设数学与生活的桥梁

- 情景化教学: 将课本中的加减乘除应用题转化为孩子熟悉的生活场景:“教室里有4排桌子,每排5张,一共多少张?”、“妈妈买了24个苹果,平均分给全家6口人,每人几个?”,鼓励孩子用画图(线段图、简笔画)直观呈现数量关系。

- 关键能力培养: 着重训练孩子:1. 仔细读题,圈画重点信息和问题;2. 分析关系,判断使用哪种运算(加?减?乘?除?);3. 分步思考,对于两步或多步问题,理清中间步骤;4. 检验答案,结果是否符合常理。

建立空间观念,动手操作是关键

- 观察与感知: 充分利用生活中的物体(书本、盒子、球)引导孩子观察、触摸,感知长方形、正方形、三角形、圆、长方体、正方体、圆柱、球的基本特征,比较异同(如长方形对边相等,正方形四边都相等)。

- 动手实践: 鼓励孩子动手画图形,用七巧板拼图,用小棒搭建立体图形框架,折叠纸张感受对称,测量身边物体的长度(课本长、书桌宽),熟练使用厘米刻度尺,建立初步的长度量感。

把握时间脉搏,融入日常生活

- 认识钟表: 利用实物钟面或模型,重点掌握:1. 认识钟面上的时针、分针;2. 会读、写“几时几分”(尤其是半时、刻钟);3. 理解1时=60分。

- 实践应用: 结合孩子作息(上学、吃饭、睡觉)认识时间,设计“我的作息时间表”活动,让孩子记录主要活动时间点,进行简单的时间计算(如“动画片7:30开始,8:15结束,播了多久?”)。

培养核心习惯,受益终身学习

- 专注聆听: 训练孩子课堂上专注听老师讲解、听同学发言,理解他人思路。

- 清晰表达: 鼓励孩子大胆说出自己的解题想法和步骤,“你是怎么想的?”是课堂上重要提问,家长在家也可多问孩子“为什么这样做”。

- 规范书写: 严格要求数字、符号书写工整,竖式计算对齐数位,作业页面整洁,良好书写习惯减少粗心错误。

- 认真审题: 强调做题前逐字逐句读题,圈出关键信息(数字、单位、问题要求),避免答非所问。

- 及时检验: 培养检查习惯,重新读题看要求是否满足,用不同方法(如加法验算减法、估算判断结果合理性)验证答案。

家长协同建议:

- 创设数学环境: 购物算账、厨房量杯、看日历认日期、玩具分类整理,生活处处是数学课堂。

- 积极正面沟通: 关注孩子学习过程,对努力给予肯定,遇到困难时,耐心引导而非代替解答,可以说“我们一起再读一遍题”、“试试画个图看看?”。

- 趣味游戏融入: 玩扑克算24点、飞行棋认数计算、购物角色扮演、家庭“测量大赛”(量身高、家具长度),让数学学习轻松有趣。

- 保持家校沟通: 及时了解孩子在校学习情况,与老师共同关注孩子的进步与需要提升的方向。

多年教学实践发现,将抽象概念转化为具象操作,将数学学习融入真实生活,在理解基础上进行扎实训练,同时用心培养严谨认真的学习品质,二年级学生完全能建立起稳固的数学基础并享受探索的乐趣,孩子的每一次清晰表达、每一个独立解决的难题,都是思维成长的坚实印记。

发表评论