粉笔灰轻轻落在袖口,讲台上的声音清晰传来,看着教室里专注或略带困惑的面孔,我时常想:拉开数学学习差距的,往往就在上课铃声响起之前的那段宝贵时光——课前预习,对于初中生而言,掌握高效的数学预习方法,就如同找到了开启知识大门的钥匙。

预习,绝非简单翻翻书页,它是一次主动的探索旅程,建议同学们在老师讲解新章节的前一天,预留10-15分钟安静时间。第一步,基础扫读,像初次认识一位朋友,先将课本对应的新内容从头到尾快速浏览一遍,留意章节的标题、引入的小故事或实际问题,感受这一课要解决的核心是什么,不必强求立刻理解所有细节,目标是建立初步印象,了解知识框架的轮廓。

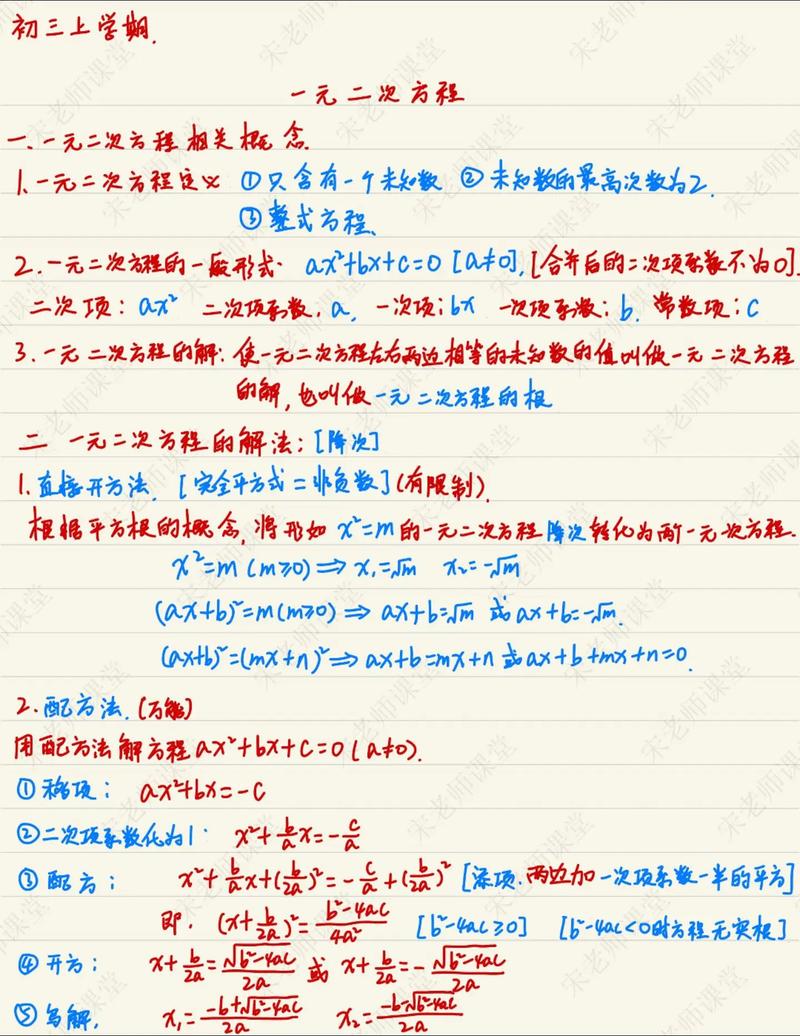

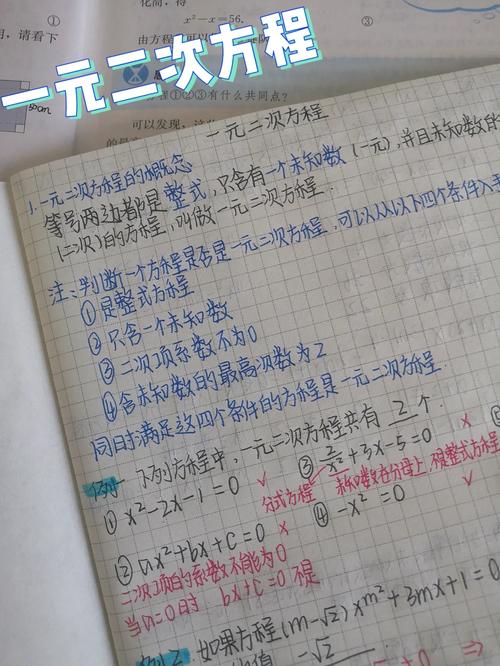

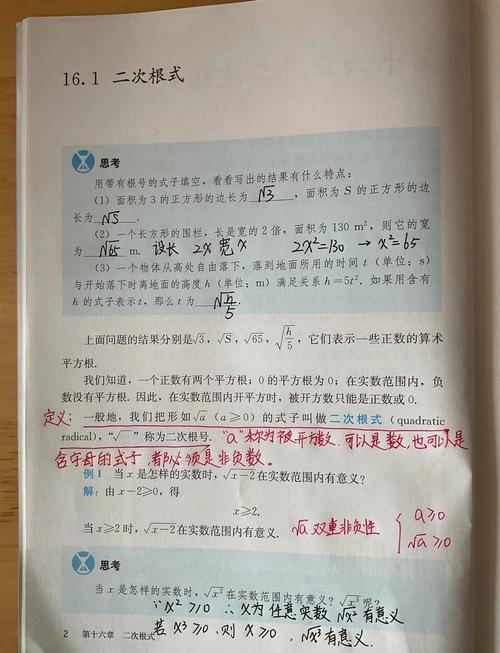

第二步,聚焦核心概念与公式,数学知识环环相扣,新知识常建立在旧知识基础上,再次细读教材,这次重点寻找用黑体字、特殊框线标出的定义、定理、法则和关键公式,遇到“一元二次方程”的定义,不仅要读文字,更要看清其标准形式 ax² + bx + c = 0 (a≠0) 是如何表达的,尝试用自己的话复述这些概念的核心要点,遇到“一次函数图像是直线”,立刻回忆“直线”需要哪些条件(两点确定一条直线?斜率和截距?),新旧知识在此刻交汇。

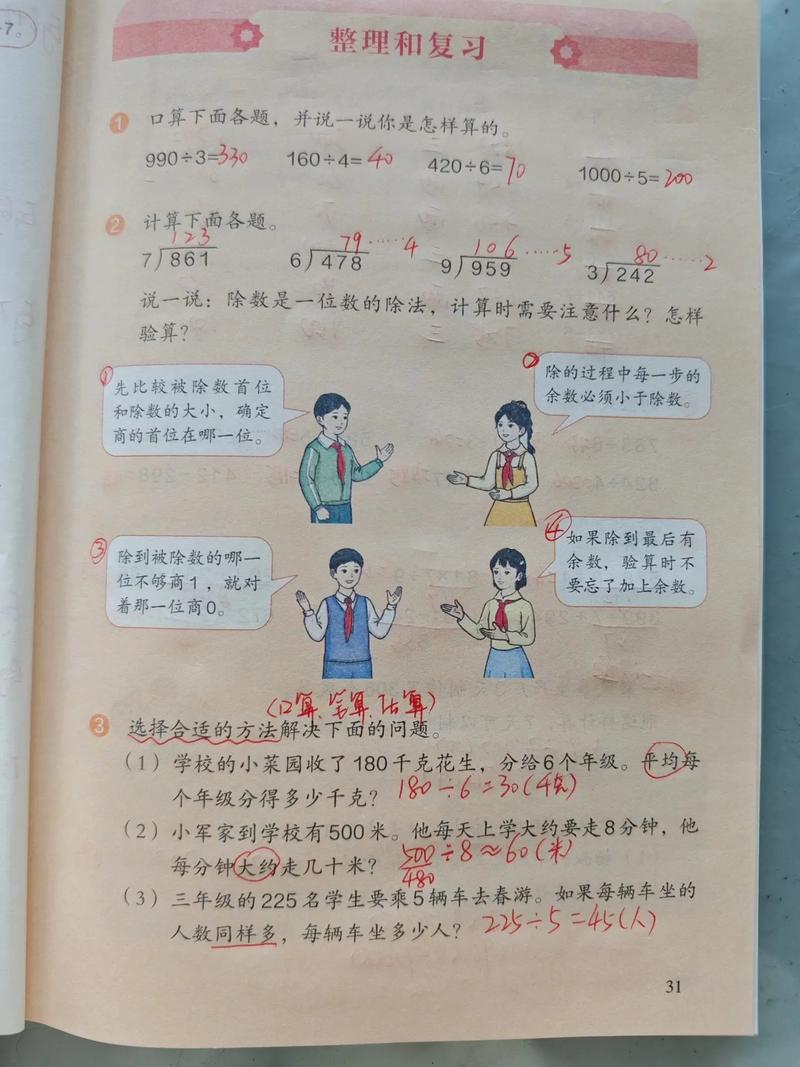

第三步,主动思考与初步理解,这是预习的关键环节,也是锻炼独立思维的机会,教材中的例题是绝佳的“路标”。不要直接看解答过程! 先尝试自己读题,理解题目在问什么,运用刚刚看到的新概念、新公式,思考可能的解题方向,即使暂时没有完整思路,思考本身已弥足珍贵,预习“解直角三角形”时,面对例题,先问自己:“已知了哪些边和角?要求什么?能用刚学的勾股定理吗?还是需要用到新的正弦、余弦?” 哪怕只想到一步,也比被动接受答案强十倍,之后再对照书本的解题步骤,重点关注自己思路受阻的地方,明确听课时的疑问点。

第四步,标记疑问与难点,在预习本或课本空白处,用醒目的符号(如?、※)清晰标记下自己反复阅读后仍不理解的概念、看不懂的推导过程、或对例题解答有疑惑的地方,这些标记就是第二天课堂听讲的重点目标,明确知道“我哪里不懂”,听课的针对性会极大增强,一位经验丰富的数学教师曾分享:“带着明确问题的学生,眼神都是发亮的,他们的大脑在课堂上始终在积极寻找答案。”

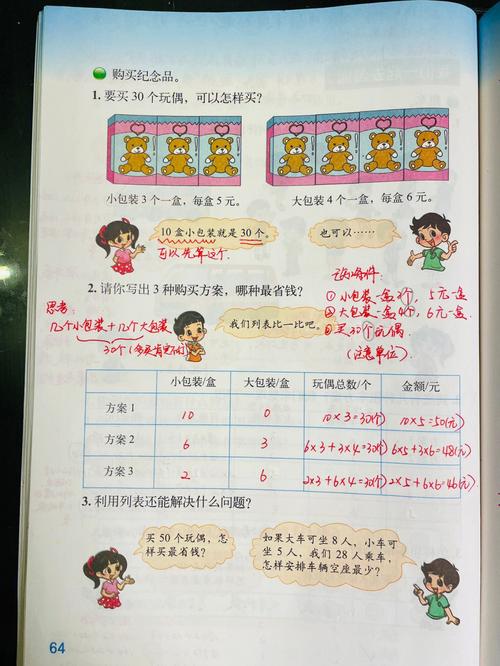

工欲善其事,必先利其器,准备一个专门的数学预习本很有必要,预习时,尝试用自己的话简要记录关键定义、公式(不抄书!),可以画示意图(如几何图形关系、函数图像走势预测),更重要的是把产生的疑问点具体写下来,这个本子将成为课堂笔记的序章和课后复习的宝贵线索。

预习的效果,需要一点点坚持去验证,不必追求一次完美掌握所有内容,预习的核心价值在于:变被动接受为主动求知,让课堂听讲有的放矢,让思维走在老师讲解的前面一点点。 当老师讲到你的疑问点时,那种豁然开朗的喜悦,是对预习最好的回报,看着那些在课堂上能迅速跟上思路、提出深度问题的学生,作为教师,我深知这绝非偶然,课前那十几分钟的专注探索,功不可没,铅笔在预习本上沙沙作响的声音,是数学思维拔节生长的前奏。

发表评论