小学下楼梯数学题的趣味解法(附实例解析)

场景再现: 小明面对这样一道题:“有10级台阶,每次可以走1级或2级,从底部走到顶部共有多少种不同的走法?”他站在楼梯口,小脑袋里充满了问号,这类“下楼梯”(或走台阶)问题,在小学中高年级数学中很常见,它巧妙地将生活场景与数学思维结合,是锻炼孩子有序思考和发现规律的绝佳题型。

常见题型与核心思路 变化多样,但核心是找出符合规则的“走法”总数,关键在于步骤分解和规律寻找:

-

单双数台阶问题:

- 题目特征: 规定每次只能走1级或2级。

- 解题钥匙: 从小规模开始,寻找递推规律!

- 实例解析: 还是以“10级台阶,每次走1或2级”为例。

- 第1级: 只有1种走法(走1步)。

- 第2级: 可以一次走2步(1种),或者分两次各走1步(1种),共2种。

- 第3级: 怎么走上来?

- 从第1级跨2步上来(第1级有1种走法)。

- 从第2级跨1步上来(第2级有2种走法)。

- 第3级走法 = 第1级走法 + 第2级走法 = 1 + 2 = 3种。

- 第4级:

- 从第2级跨2步上来(第2级有2种走法)。

- 从第3级跨1步上来(第3级有3种走法)。

- 第4级走法 = 第2级走法 + 第3级走法 = 2 + 3 = 5种。

- 发现规律: 当前台阶的走法数 = 前一级台阶走法数 + 前两级台阶走法数(斐波那契数列!)。

- 列出表格: | 台阶级数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | :--------: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :----: | | 走法种数 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 13 | 21 | 34 | 55 | 89 |

- 10级台阶共有 89 种不同走法。

-

不同步长限制问题:

- 题目特征: 每次可走的步长不止1或2,可能限制为1、3、5级等。

- 解题钥匙: 同样使用递推思想,但要考虑所有允许的“上一步”来源。

- 实例解析: “有8级台阶,每次可以走1级、3级或5级,共有多少种走法?”

- 起点: 0级台阶(地面),只有1种“走法”——不动(或看作起点)。

- 第1级: 只能从0级走1步上来,走法 = 1 (来自0级)。

- 第2级: 只能从第1级走1步上来(因为最小步长是1,但1+1=2),走法 = 第1级走法 = 1。

- 第3级:

- 从0级直接走3步上来(1种)。

- 从第2级走1步上来(第2级有1种走法)。

- 走法 = (来自0级) + (来自第2级) = 1 + 1 = 2。

- 第4级:

- 从第1级走3步上来(第1级有1种)。

- 从第3级走1步上来(第3级有2种)。

- 走法 = (来自第1级) + (来自第3级) = 1 + 2 = 3。

- 第5级:

- 从0级直接走5步上来(1种)。

- 从第2级走3步上来(第2级有1种)。

- 从第4级走1步上来(第4级有3种)。

- 走法 = (来自0级) + (来自第2级) + (来自第4级) = 1 + 1 + 3 = 5。

- 继续递推:

- 第6级 = 第3级走3步 (2种) + 第5级走1步 (5种) = 2 + 5 = 7

- 第7级 = 第4级走3步 (3种) + 第6级走1步 (7种) = 3 + 7 = 10

- 第8级 = 第5级走3步 (5种) + 第7级走1步 (10种) = 5 + 10 = 15 (注意:不能从第3级走5步,因为5>3,步长限制允许走5级,但起点是第3级,3+5=8>8? 实际是第3级+5步=第8级,这是允许的!这里容易漏!)

- 修正:第8级来源:第3级(走5步,2种) + 第5级(走3步,5种) + 第7级(走1步,10种) = 2 + 5 + 10 = 17种。

- 8级台阶共有 17 种不同走法。

给家长和老师的辅导建议(提升E-A-T)

- 动手实践是起点: 让孩子在真实楼梯(安全前提下)或画出台阶图模拟几种简单情况(如3级、4级),记录走法。北京市特级教师李老师强调:“具身体验是抽象思维发展的基石,尤其对于小学阶段的儿童。”

- 引导观察找规律: 鼓励孩子填写表格(如第一个例子),提问:“看看第3级的数和第1、2级的数有什么关系?第4级和第2、3级呢?”引导其主动发现递推模式。教育心理学研究表明,自我发现的规律比直接告知的记忆更深刻、理解更透彻。

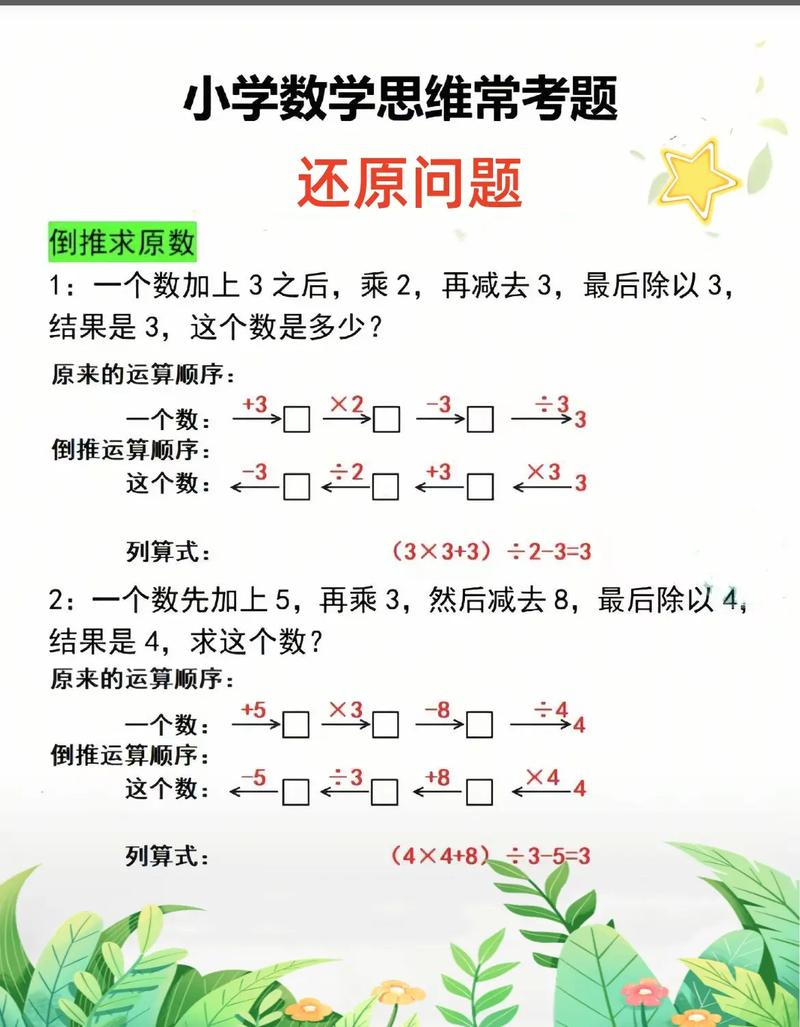

- 理解“状态”与“选择”: 帮助孩子明确“要达到当前台阶,有哪些‘前一步’的可能位置?”(即状态转移),这是解决更复杂动态规划问题的思维雏形。

- 鼓励有序枚举: 对于初级题目或验证规律,引导孩子用树枝图等工具,有序不重复地列出所有可能路径,培养严谨性。

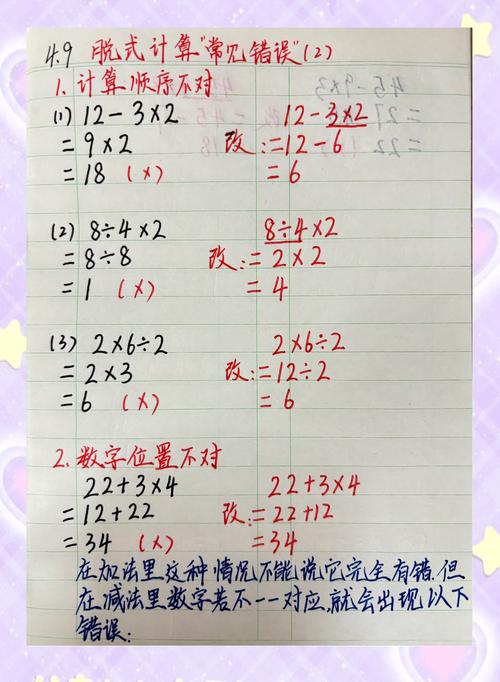

- 错误是学习良机: 当孩子出错(如第二个例子中漏掉从第3级走5步到第8级),耐心引导其检查“所有可能的来源是否都考虑到了?规则是否用足?”。

为何这类题目值得重视?

小学阶段的“下楼梯”数学题,远不止于计算一个答案,它核心价值在于:

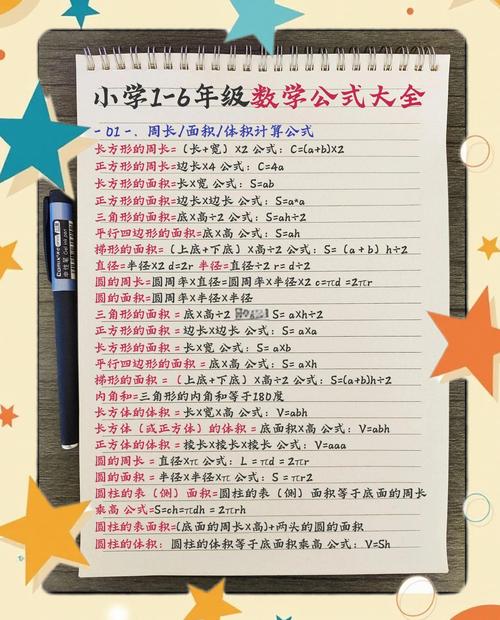

- 建模思想启蒙: 将生活情境转化为可计算的数学问题。

- 有序思维训练: 培养不遗漏、不重复的严谨思考习惯。

- 递推规律发现: 体验从特殊到一般,寻找数列规律的过程。

- 解决问题策略: 掌握“从小处着手,逐步递推”的有效解题策略。

- 为未来奠基: 其蕴含的“状态转移”思想是计算机科学、运筹学等领域的重要基础。

个人观点: 当孩子面对“下楼梯”题卡壳时,与其急于告知公式,不如陪他/她画几级台阶,亲自“走一走”、数一数,答案固然重要,但更珍贵的是在摸索中点亮思维火花的过程——每一次尝试、每一次规律的发现,都是数学思维大厦悄然搭建的一块基石,让孩子感受到探索的乐趣和“我能想明白”的自信,远比快速得出正确答案更有长远价值,数学的魅力,往往藏在这看似简单的“一级一级”的思考之中。

小贴士: 复杂的题目可能结合位置限制(如中间某级必须踩/不能踩)、不同方向(上下混合)等,核心仍是分析清楚“到达当前状态的所有可能途径”,扎实掌握基础递推模型是关键。

发表评论