数学怎么预习 小学二年级(给家长的行动指南)

看着二年级的小不点打开数学课本,眼神里满是懵懂?预习,正是帮孩子推开数学大门的那把温柔钥匙,它绝不是提前学一遍,而是点燃好奇心,让孩子带着“我知道点什么”的自信走进课堂,这份实用的预习指南,助您和孩子轻松启航。

预习核心:点燃兴趣,而非填满知识

小学二年级数学,重在建立数与形的直观感受,培养基础逻辑,预习的核心目标很纯粹:让孩子对新课内容感到亲切,不陌生;带着几个小问号去听课,效率翻倍;养成主动接触知识的习惯。 切忌追求“全会”,那反而会消磨课堂新鲜感。

五步预习法:简单高效,每天10分钟

-

课前浏览,标注“我知道的” (1-2分钟):

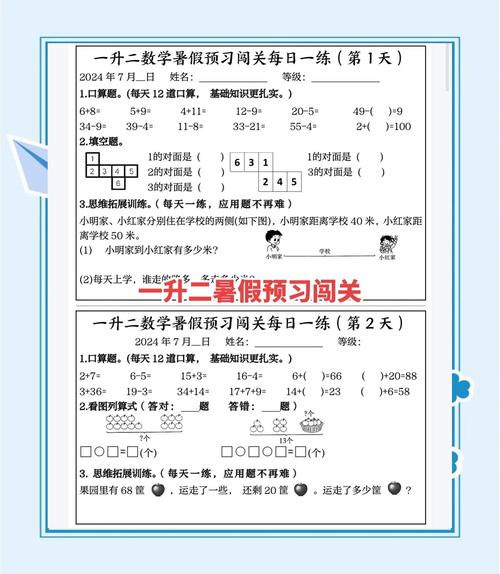

- 请孩子安静地翻开即将学习的新课(表内乘法(一)》)。

- 快速看看课本上的大标题、小标题、图画、例题,问问孩子:“这页画了什么有趣的东西?”“这些数字(或图形)好像在玩什么游戏?”

- 鼓励孩子用荧光笔轻轻圈出他/她已经认识的数字、符号或图形(比如看到数字7、+号、小方块图),这一步建立“我能看懂一点”的初步自信。

-

聚焦问题,提出“小问号” (2-3分钟):

- 引导孩子找出课本里完全没见过或不太明白的地方,可能是一个新符号(×)、一个新名词(“角”)、一道看不懂的例题。

- 让孩子在疑问处旁边,画一个可爱的“?”。“妈妈,书上画了3组小汽车,每组4辆,旁边写4×3=12,这个叉叉(×)是什么意思呀?”“这个尖尖的图形(角)和三角形一样吗?”

- 关键: 明确告诉孩子:“明天上课,要特别留意老师怎么讲你的小问号哦!”这让孩子听课目标感十足。

-

联系生活,动手“玩一玩” (3-5分钟):

- 把抽象数学和孩子的生活、玩具联系起来,预习立刻生动。

- 学乘法前: 拿出孩子爱吃的零食(如小饼干),摆出3堆,每堆2块,问:“这里一共有几块饼干?你能用加法算吗?(2+2+2=6)如果有很多很多堆,每次都加是不是很麻烦?明天老师会教一个更厉害的方法!”

- 认识角前: 和孩子一起找找家里的“角”:书本的角、桌子的角、门框的角,摸摸它们,感受“尖尖的”,用两根小棒或手指,试着摆出“尖尖”的样子。

- 学长度单位前: 用手拃(张开大拇指和中指)量量书桌的长度、铅笔盒的宽度,初步感受“测量”。

-

基础回顾,温习“老朋友” (1-2分钟):

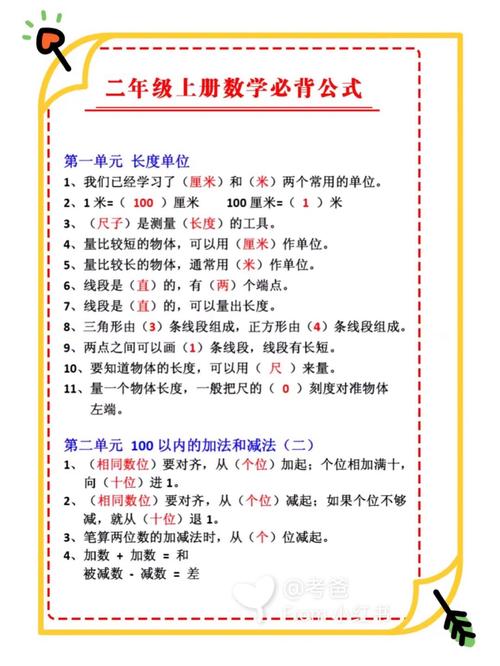

- 新知识往往建立在旧知识上,快速扫一眼新课内容,想想需要用到哪些旧本领。

- 比如预习“两位数加减法”:快速口头问答几个“20以内加减法”(如15-7=? 8+9=?),像热身运动一样激活思维。

- 预习“认识时间”:回顾一下钟面上1-12的数字位置,说说现在是几点(整点)。

-

准备用具,仪式感满满 (1分钟):

- 和孩子一起检查明天数学课需要的学具是否齐全:削好的铅笔、橡皮、直尺、练习本,以及这节课可能用到的特殊工具(如七巧板、钟面模型)。

- 这个小小的仪式,传递出“我们准备好迎接新知识了”的积极信号。

家长陪伴是关键:做好奇的“同学”

- 心态放轻松: 您的态度直接影响孩子,把预习当作有趣的探索,而非必须完成的任务,孩子卡壳时,轻松地说:“嗯,这是个好问题,明天听听老师怎么说!”

- 多问少讲: 核心是引导孩子自己观察、提问,多问“你发现了什么?”“哪里有点奇怪?”,避免直接讲解新课内容,保护孩子宝贵的课堂“首次发现权”。

- 时间要短: 低年级孩子注意力有限,5-15分钟足矣,重在持续的习惯,而非单次时长,感觉孩子累了或没兴趣了,及时停止。

- 及时沟通: 预习后,简单和老师交流一下孩子的主要疑问点(“孩子对乘法符号×很感兴趣,但不太理解含义”),有助于老师课堂更精准地关注孩子的需求。

预习常见误区,请绕行:

- ❌ 提前学透,追求全会: 这会让孩子上课失去新鲜感和求知欲,觉得“我都会了,不用听”,反而降低听课效率。

- ❌ 变成家长的“小课堂”: 家长费劲讲解,孩子被动接受,效果远不如让孩子带着问题主动在课堂寻找答案。

- ❌ 要求完美,施加压力: 预习是“预热”,不是“考试”,孩子能提出问题,哪怕只有一个,就是成功!多鼓励他的观察和思考。

小学二年级的数学预习,实质是播撒一颗好奇和主动的种子,它不需要高深技巧,只需家长温暖的陪伴和一点点耐心引导,当孩子带着明亮的眼睛和几个可爱的小问号走进教室,他收获的将不仅是知识,更是受益一生的学习态度,这份小小的课前准备,正是孩子独立学习旅程上坚实的第一步。

发表评论