您可能遇到过这样的情况:孩子带回家的数学作业或试卷上,原本自信满满写下的答案,被老师画了一个红叉,仔细一看,题目似乎也没错,孩子的思路也说得通,心里不免疑惑:小学老师改数学题的标准到底是什么?遇到这种情况,家长该怎么办?

理解老师批改的出发点

我们需要理解,小学老师的批改,尤其是数学题,其核心目标远不止于判断一个答案的“对”或“错”,它更重要的价值在于:

- 诊断学习过程: 批改是老师了解每个孩子思维路径、知识掌握程度、常见错误类型的重要窗口,通过作业和试卷,老师能看到孩子是否真正理解了概念,还是仅仅记住了步骤。

- 提供精准反馈: 红叉或扣分本身是一种反馈信号,其目的是指出问题所在,引导孩子反思,老师有时会在错误旁边标注简单的提示(如“单位呢?”、“想想运算顺序”),这正是为了引导孩子自我修正。

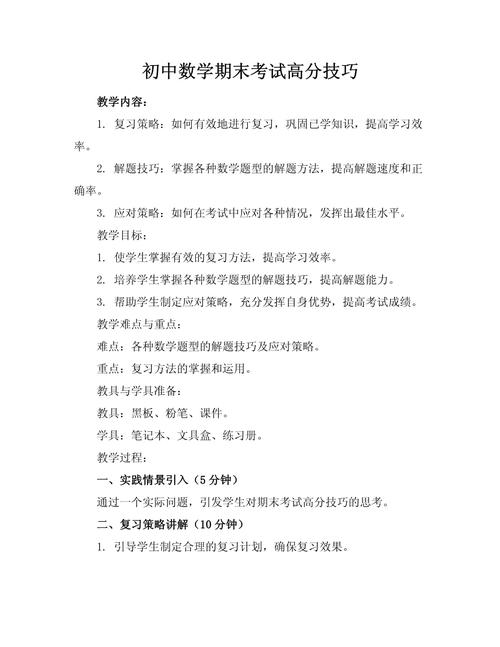

- 培养严谨习惯: 数学讲究逻辑和精确,老师严格要求书写规范、步骤完整、单位齐全等细节,是在帮助孩子建立严谨的思维习惯和良好的学习态度,这对未来的学习至关重要。

- 评估教学目标达成度: 题目设计往往围绕特定的教学目标和能力点(如空间想象、逻辑推理、计算技巧),老师批改时,会关注孩子是否达到了该阶段预期的能力要求。

当您觉得批改有疑问时,怎么办?

发现批改结果与预期不符,产生疑问很正常,采取积极、理性的沟通方式是关键:

-

先与孩子沟通: 心平气和地询问孩子解题时的思路,让孩子复述一遍题目要求和自己解答的过程,有时,孩子口头表达的想法可能与书面呈现的有差异,家长可能忽略了孩子理解上的某个小偏差。

- 示例: 题目要求“列式计算”,孩子只写了答案没写算式被扣分,孩子可能觉得答案对就行,但老师扣分是为了强调“列式”这个具体要求。

-

仔细审阅题目与要求: 再次认真阅读原题,特别注意题目中的关键词、单位、格式要求(如“估算”、“用两种方法”、“保留几位小数”),有时孩子答案本身数值正确,但可能遗漏了题目隐含的条件或要求。

- 示例: 一道应用题:“每支铅笔5角,小明买了3支,付了2元,应找回多少钱?”孩子算出“5角 * 3 = 15角 = 1元5角,2元 - 1元5角 = 5角”,答案正确,但如果题目明确要求“用元作单位列式并作答”,孩子写成“找回5角”而未写“0.5元”,老师扣分是合理的,目的是强化单位统一的要求。

-

查看老师批注: 留意老师是否在错误旁边写了简短的提示或符号?这些批注是老师判断依据的重要线索。

-

选择合适方式与老师沟通:

- 时机: 避免在孩子面前表现出对老师的不满或质疑权威,优先选择老师方便的时间(如下课后、约定的沟通时间),而非上课前或老师忙碌时。

- 方式: 首选私信(如班级群私聊、学校沟通平台)或电话,清晰、礼貌地表达您的观察和疑问。“王老师您好,关于昨天小明作业本上那道应用题(可具体描述题目),他的答案是XX,解题思路是XX,我们理解是符合题意的,但看到批改了,想请教一下具体是哪个环节需要改进?我们想在家更好地辅导他。” 态度应是探讨和请教,而非质问。

- 准备: 沟通时准备好具体的题目、孩子的解答过程以及您的理解,清晰表达您想了解孩子错在哪里、需要加强哪方面,而非单纯质疑分数。

理解老师的专业判断

很多时候,老师的“改题”体现了其专业判断和对教学目标的深刻理解:

- 鼓励多种解法: 小学阶段鼓励发散思维,如果一道题有不同解法(如逆向思维、画图法),即使孩子答案正确但只用了一种常规方法,老师可能会在批语中鼓励尝试其他解法,这并非否定答案本身,而是拓展思维。

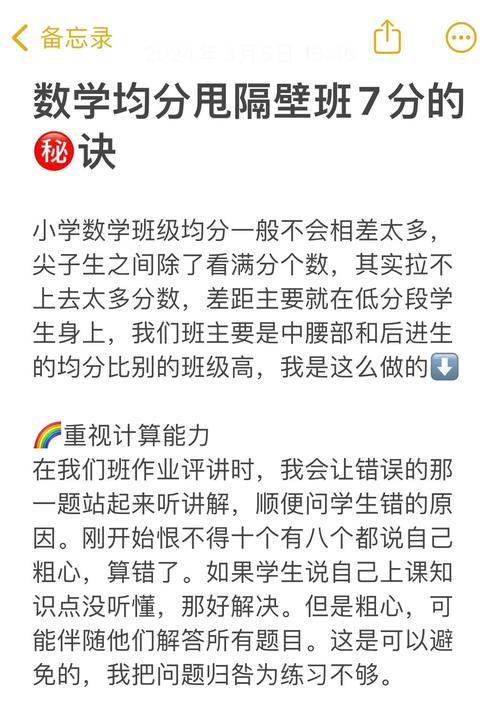

- 关注思维过程重于答案: 尤其在中高年级,对于需要多步推理的应用题,老师会严格检查解题步骤,即使最终答案碰巧正确,但中间步骤逻辑混乱或跳跃,老师也会扣分,因为重点是训练逻辑思维能力,相反,如果步骤清晰、逻辑严谨,即使最终计算有小失误,老师也可能酌情少扣分。

- 符合学龄认知规律: 老师布置的题目和批改标准,会严格匹配该年龄段孩子的认知发展水平,有些方法在成人看来“绕远路”,但可能是孩子该阶段最容易理解、最符合教材设计的方式,老师会引导孩子使用现阶段最有效、最能巩固基础概念的方法。

- 题目本身可能存在讨论空间: 极少数情况下,题目表述可能存在歧义,老师批改时通常遵循主流理解或教研组共识,如果您确实发现题目表述不清,也可以通过上述方式向老师反馈,共同探讨。

信任是合作的基石

家长和老师的目标是一致的:帮助孩子学好数学,发展思维,当对批改有疑问时,基于事实、尊重专业、积极沟通是解决问题的有效途径,老师的“红叉”并非否定孩子,而是照亮学习道路上需要调整或加固的地方,理解老师批改背后的教育意图,建立家校间良性的沟通与信任,才能为孩子创造一个更有利的学习环境,共同支持他们在数学世界里的探索与成长。

教育的价值,有时恰恰体现在对确定性的审慎思考里,而非仅仅追求答案的确定性本身。

发表评论