小学生厌倦数学?试试这些温暖又有效的引导法

看着孩子面对数学作业时皱起的小眉头,或是听到那句沮丧的“数学好难,我不喜欢”,相信很多家长心头都会一紧,数学思维是成长的基石,这份“厌倦”确实值得认真对待。数学不是冰冷的符号,而是孩子理解世界的密码,解开它需要耐心和巧妙的钥匙。

别急着讲题,先点亮兴趣的小火苗:

- 数学就在身边“活”起来: 别再局限于课本习题,和孩子一起烘焙时精准称量材料,购物时计算折扣和找零,规划短途旅行时估算时间和路程,甚至玩积木时探讨形状与稳定性,让孩子真切感受到,数学不是枯燥的符号,而是解决生活难题的有趣工具,让公式从纸上跃入生活,孩子眼中自然会闪起好奇的光。

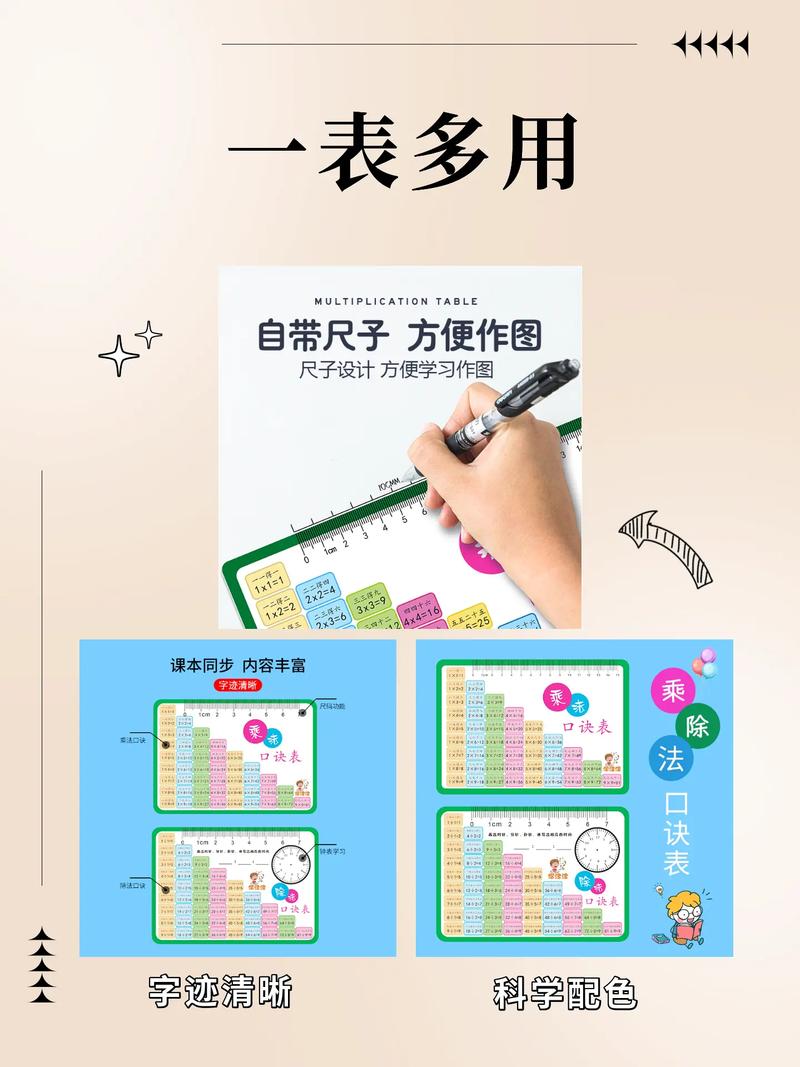

- 让学习变成闯关游戏: 把练习设计成趣味挑战,用扑克牌玩加减乘除的“速算大战”,利用趣味数学APP或桌游(如数独、逻辑狗),设置小小的奖励关卡,在“玩”中练,在挑战中收获成就感,学习的抵触感自然降低。当解题变成一场探险,每一次正确的答案都是值得欢呼的胜利勋章。

- 故事和数学的奇妙融合: 寻找优秀的数学绘本或动画,那些将数学概念巧妙融入故事情节的作品,能让孩子在享受情节的同时,不知不觉吸收数学思维,感受数学的魔力与美感,抽象的概念被包裹在生动的叙事里,孩子理解的大门便悄然打开。

化解压力,筑起自信的阶梯:

- “懂”比“快”更重要: 切勿盲目攀比做题速度或分数,当孩子卡壳时,耐心倾听他的思路:“能告诉妈妈/爸爸你是怎么想的吗?” 找到卡点,肯定他思考中的闪光点,再一起梳理,扎实理解一小步,远胜过囫囵吞枣一大截,放慢脚步,夯实基础,才能走得更远更稳。

- 错误是珍贵的探索印记: 改变对“做错题”的态度,明确告诉孩子:“做错很正常,这正好说明我们在学习新东西!看看这个‘小怪兽’(错题)是怎么出现的?我们一起打败它!” 分析错误原因的过程,本身就是极好的学习。每一次错误的修正,都是思维肌肉的一次有力锻炼,远比完美避开更有价值。

- 目标拆解,小胜即庆: 面对稍复杂的任务或概念,帮孩子分解成清晰可行的小步骤,每完成一个小目标,及时给予具体鼓励:“你自己独立列出了所有已知条件,这步做得真清晰!” 积累小成功,才能点燃持续努力的大信心,把大山分解为小土丘,孩子攀登的勇气自然生长。

营造氛围,让数学学习更温暖:

- 固定而安心的学习小天地: 尽量为孩子创造一个相对安静、整洁、不易被打扰的学习环境,规律的学习时间也有助于形成良好习惯,减少开始的“拖延战”,稳定的环境是专注思考的摇篮。

- 看见努力,真诚赞美: 表扬要落到实处,避免笼统的“你真棒”,聚焦于孩子的具体行为和付出的努力:“今天你专注地尝试了三种不同的解题方法,这种坚持钻研的精神真让爸爸佩服!” 或者“这道题虽然有点难,但你一直没放弃,终于自己解出来了,太了不起了!” 真诚的赞赏如阳光,滋养着孩子继续探索的勇气。

- 亲子共学,做温暖的同行者: 当孩子遇到特别挑战的题目时,不妨坦诚地说:“哇,这个确实有难度!我们一起查查资料/想想办法好吗?” 让孩子感受到他不是孤军奋战,父母是支持者、探索伙伴,共同面对挑战的经历,会大大增强孩子的安全感和克服困难的意愿,你的陪伴是他闯关路上最坚实的后盾。

若孩子表现出持续的、强烈的畏难和排斥情绪,或在某些基础概念上存在明显的理解障碍,及时与数学老师深入沟通,了解课堂情况,必要时,也可寻求专业儿童教育心理工作者或经验丰富的数学辅导老师的评估与指导,外部的专业视角往往能提供更精准的支持方案。

孩子对数学的“不感冒”,往往是在呼唤我们改变引导的方式,它不是天赋的缺失,而是需要被点燃的火种,用生活化的趣味体验替代枯燥的题海,用对思考过程的珍视取代对分数的焦虑,用温暖的陪伴化解孤独的挫败——数学的魔力,往往藏在我们放下急切、俯身倾听的那一刻。 相信每个孩子心中都有一座数学花园,找到适合的钥匙,耐心培育,终会看到思维之花绚烂绽放。

您有什么帮助孩子重燃数学兴趣的好方法吗?欢迎在评论区分享您的温暖故事。

发表评论