小学生数学理解慢?家长可以试试这些方法

看到孩子面对数学题反复讲解依然困惑,眉头紧锁,不少家长内心难免焦虑,数学理解速度存在个体差异是正常现象,关键在于我们如何有效引导和支持,理解速度较慢,往往由多重因素交织影响:

- 基础技能尚未牢固掌握:加减乘除运算不熟练、数位概念模糊、基本公式记忆不清,如同根基不稳,上层建筑难以稳固,后续复杂概念理解自然受阻。

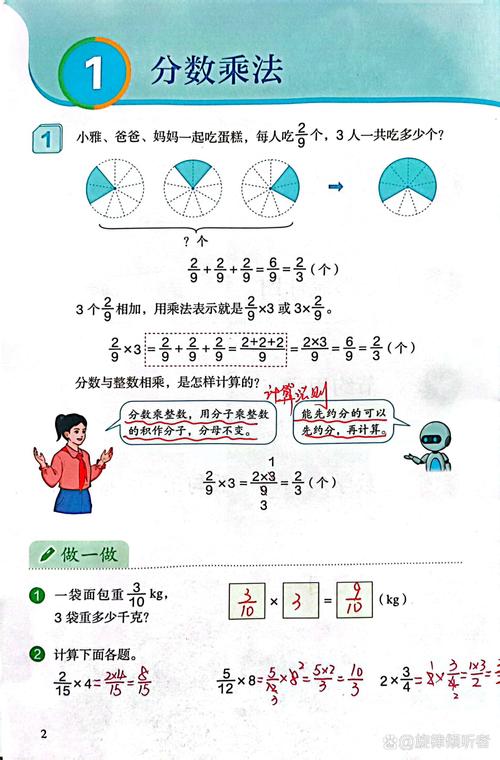

- 抽象思维发展需时间:数学概念普遍抽象,从具体实物(如数苹果)过渡到符号(数字、算式)再到抽象关系(公式、逻辑),部分孩子需要更长的适应期。

- 学习方法或习惯待优化:可能过于依赖机械记忆而非真正理解原理;注意力易分散,难以在课堂上或练习时保持专注;缺乏将问题拆解、一步步分析的策略。

- 心理因素不容忽视:过往的挫折感可能让孩子对数学产生畏惧,形成“我学不好”的心理暗示,这种焦虑会直接影响学习效率和理解深度。

- 教学方式适配度问题:不同孩子接收信息的偏好不同(听觉型、视觉型、动手实践型),若教学方式未能有效匹配其学习风格,理解过程会变慢。

- 潜在学习困难需关注:少数情况下,可能存在如计算障碍(Dyscalculia)等特定学习困难,影响处理数字和数学概念的能力。

作为家长,我们可以采取这些具体策略帮助孩子突破困境:

-

夯实基础,稳扎稳打:

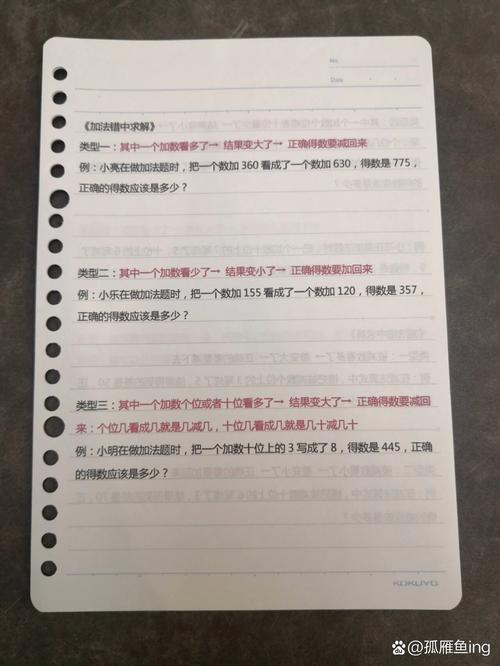

- 查漏补缺: 细心观察孩子卡在何处,是乘法口诀不熟?还是分数概念模糊?精准定位薄弱环节,耐心进行针对性复习和练习,确保基础概念清晰、运算准确迅速。

- 生活化数学: 让数学回归生活,购物时让孩子计算金额、找零;烹饪时一起测量食材分量;规划行程时讨论时间分配,将抽象概念融入具体情境,理解更直观深刻。

- 善用教具: 计数棒、方块、分数饼图、实物模型等教具,是帮助孩子将抽象数学具象化的有力工具,动手操作能极大促进理解。

-

提升理解力,发展思维:

- 鼓励“出声思考”: 解题时,请孩子一步步说出思路:“题目要求什么?我已知什么条件?第一步该怎么做?为什么这样想?”清晰表达能暴露思维卡点,也促进逻辑组织能力,家长耐心倾听,适时提问引导(“然后呢?”,“换种方法试试?”)。

- 可视化思维: 引导孩子画图辅助理解,应用题用线段图表示数量关系;几何题动手画草图;复杂逻辑题尝试思维导图梳理,将信息可视化,降低认知负荷。

- 分解难题: 遇到复杂题目,教孩子将其拆解成几个小步骤,逐个击破,先理解题目核心要求,再分析已知条件,最后选择合适的解题策略。

- 建立新旧联系: 学习新知识时,主动引导孩子思考:“这个新知识和你之前学的XX有什么联系?”帮助孩子将新知识纳入已有认知网络,加深理解。

-

优化学习习惯与心态:

- 专注力训练: 创造安静、干扰少的学习环境,采用番茄工作法(学习25分钟,休息5分钟),逐步提升专注时长,学习前明确任务目标,减少无效时间。

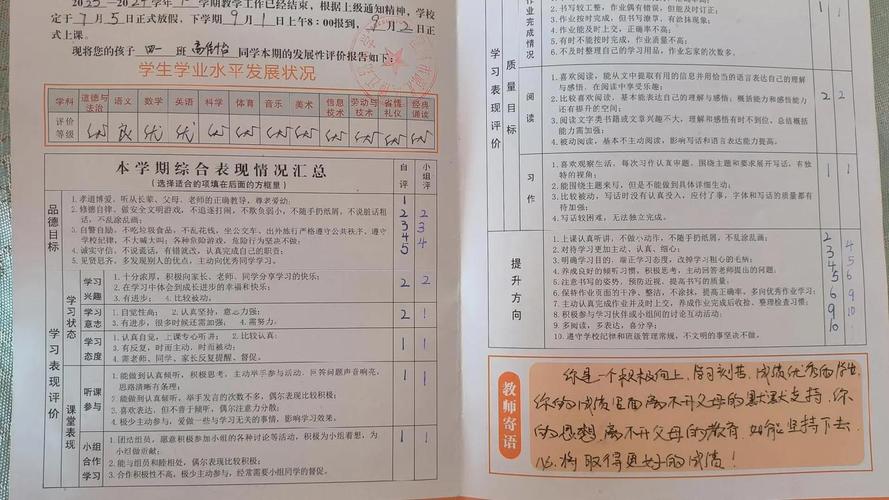

- 强调过程而非结果: 多肯定孩子在解题过程中展现的思考、尝试和努力(如:“你画图帮助理解的方法很棒!”,“坚持尝试不同的思路,这种态度很值得表扬!”),而非仅仅关注答案是否正确,减轻对错误的恐惧。

- 战胜数学焦虑: 接纳孩子的情绪,避免指责“怎么这么简单都不会”,营造安全氛围,强调错误是学习必经之路,分享自己学习新事物也曾遇到的困难,传递信心,从孩子能力范围内的题目入手,逐步提升难度,积累成功体验。

-

寻求专业支持与协作:

- 积极沟通老师: 定期与数学老师交流,了解孩子在校表现、具体困难点及老师的观察建议,家校合作,信息互通,形成支持合力。

- 考虑专业评估: 若长期努力收效甚微,且困难表现显著(如严重混淆数字符号、空间关系理解极度困难等),可考虑寻求教育心理学家或专业机构评估,排除潜在学习障碍,获取专业干预方案。

- 探索合适辅导: 如果家庭辅导效果有限,可寻找经验丰富、懂得儿童心理、善于引导启发的辅导老师,重点在于启发思维、弥补基础,而非题海战术。

我始终相信,理解速度并非衡量数学潜力的唯一标尺。 每个孩子都有自己的成长节奏,有些思维需要时间沉淀,有些顿悟需要契机点燃,家长的耐心陪伴、科学引导,加上对孩子独特思维方式的尊重与信任,往往比催促和焦虑更能帮助孩子找到打开数学之门的钥匙,数学能力的提升是一个浸润的过程,理解慢一点,不代表学不好,扎实的每一步都通向更稳固的未来。

发表评论