小学数学课堂是孩子系统接触数学知识、培养逻辑思维和解决问题能力的起点,其教学特点鲜明,深刻影响着学习效果,理解这些特点,有助于我们更好地把握这门基础学科的教学精髓。

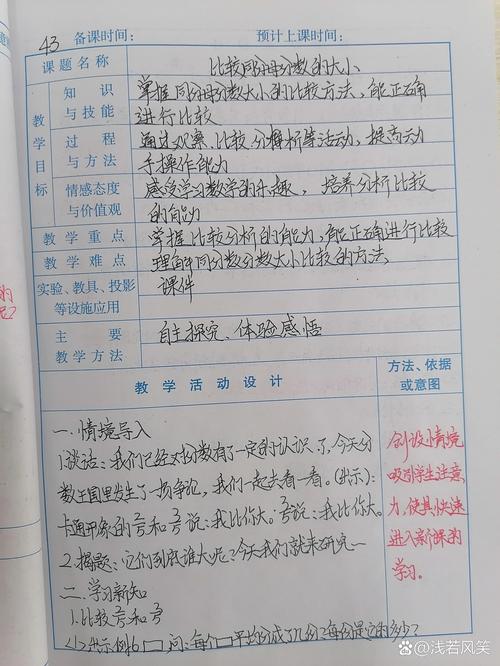

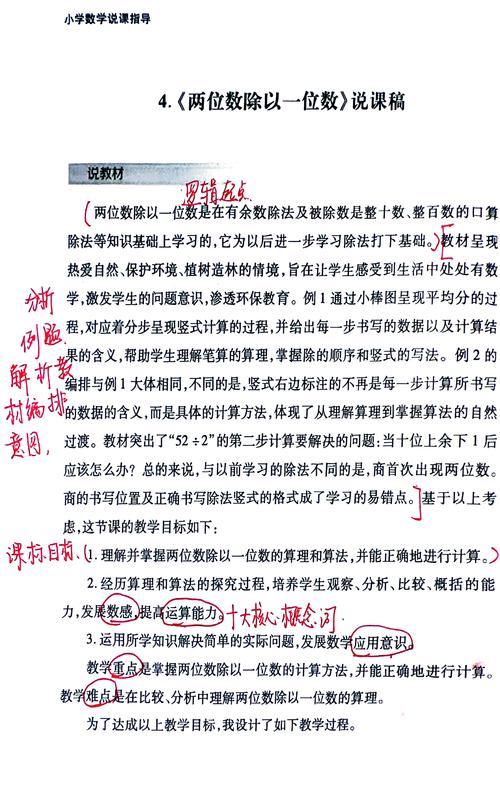

高度生活化与趣味性 数学源于生活,服务于生活,小学阶段的数学课堂尤其强调这一点,教师会精心设计,将抽象的数字、符号、公式与学生的日常生活紧密相连,学习加减法时模拟超市购物场景,认识图形时观察教室或校园里的物体,这种生活化的处理,让数学变得亲切、具体、可感知,消除了陌生感,课堂充满趣味性,游戏、竞赛、动手操作(如摆小棒、拼图形)、数学故事、趣味谜题等形式被广泛应用,目的是激发孩子内在的好奇心和学习兴趣,让学习过程充满愉悦感。

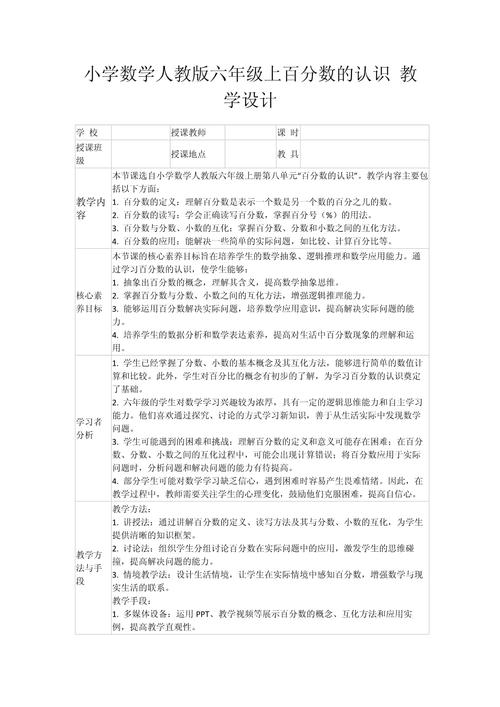

知识呈现的具象化与直观性 小学生的思维特点是以具体形象思维为主,逐步向抽象逻辑思维过渡,小学数学教学非常注重知识的具象化呈现,教师大量运用实物、模型、图片、图表、多媒体动画等直观教具,用计数器演示数的组成,用分数板理解分数的意义,用线段图分析应用题,这种直观手段,将抽象的数学概念和关系转化为学生可以“看见”和“触摸”的形式,有效降低了理解难度,为后续抽象思维的发展奠定了坚实的感性基础。

重视基础性与循序渐进 小学阶段的核心任务是夯实基础,课堂教学内容聚焦于最基础、最核心的数学概念、运算规则和数量关系,如整数四则运算、基本几何图形、简单计量单位等,这些知识是后续数学学习的根基,教学安排遵循“由浅入深、由易到难、螺旋上升”的原则,知识点被分解成细小的阶梯,前后紧密联系,新知识的学习往往建立在对旧知识熟练掌握之上,确保学生能稳步前进,扎实掌握每一个环节。

强调过程体验与能力培养 现代小学数学教学早已超越单纯的知识传授,更加重视学生的学习过程体验和核心能力的培养,课堂上,教师鼓励学生动手操作(做数学)、动脑思考(想数学)、动口表达(说数学),通过观察、实验、猜测、验证、推理、交流等活动,引导学生亲身经历知识的形成过程,在这个过程中,学生的数感、量感、符号意识、空间观念、几何直观、运算能力、推理意识、模型意识以及应用意识等数学核心素养得以逐步发展,解决问题的能力,特别是如何将现实问题转化为数学问题的能力,是课堂训练的重点。

关注个体差异与启发引导 每个孩子的学习节奏和理解能力不同,优秀的小学数学课堂能够敏锐地关注到这种差异,教师会设计不同层次的问题和练习,满足不同水平学生的需求,教学方式更倾向于启发式和引导式,而非灌输式,教师善于提问,设置认知冲突,引导学生自己发现问题、提出猜想、尝试解决、反思总结,课堂氛围鼓励学生大胆提问、表达想法(即使有错误),在师生、生生的互动对话中深化理解,这种个性化的关注和启发性的引导,旨在保护学习兴趣,让每个学生都能在原有基础上获得进步。

注重习惯养成与情感态度 良好的学习习惯和积极的数学情感是受益终身的关键,小学数学课堂有意识地在日常教学中渗透习惯培养:如认真审题、书写工整、独立验算、整理错题、善于倾听、勇于表达等,教师通过创设成功体验、给予积极评价、展现数学魅力(如数学之美、逻辑之趣)等方式,努力培养学生对数学的好奇心、自信心、探究欲以及克服困难的毅力,积极的情感态度是持续学习的强大动力。

小学阶段的数学课堂,其核心在于点燃兴趣的火花,铺设坚实的基石,培育思考的习惯,并呵护孩子与生俱来的探索欲望,教师作为引导者,通过精心设计的活动、直观有效的工具和充满关怀的互动,努力将看似抽象的数学转化为孩子手中可触摸、可理解、可运用的工具,为未来更深邃的数学世界打开一扇充满可能的大门。

发表评论