让数字在故事里跳舞!

还在为如何让孩子爱上数学发愁吗?一本好的数学故事书,能像神奇的钥匙,打开兴趣的大门,把抽象的概念变成生动的冒险!制作这样一本书,其实有章可循:

第一步:精准锚定,故事为谁而讲?

- 年龄画像要清晰: 6-8岁孩子爱听简单情节和可爱角色(比如会数数的魔法精灵),9-12岁则能挑战更复杂的逻辑谜题(如解开古老城堡的几何密码),故事深度必须匹配认知。

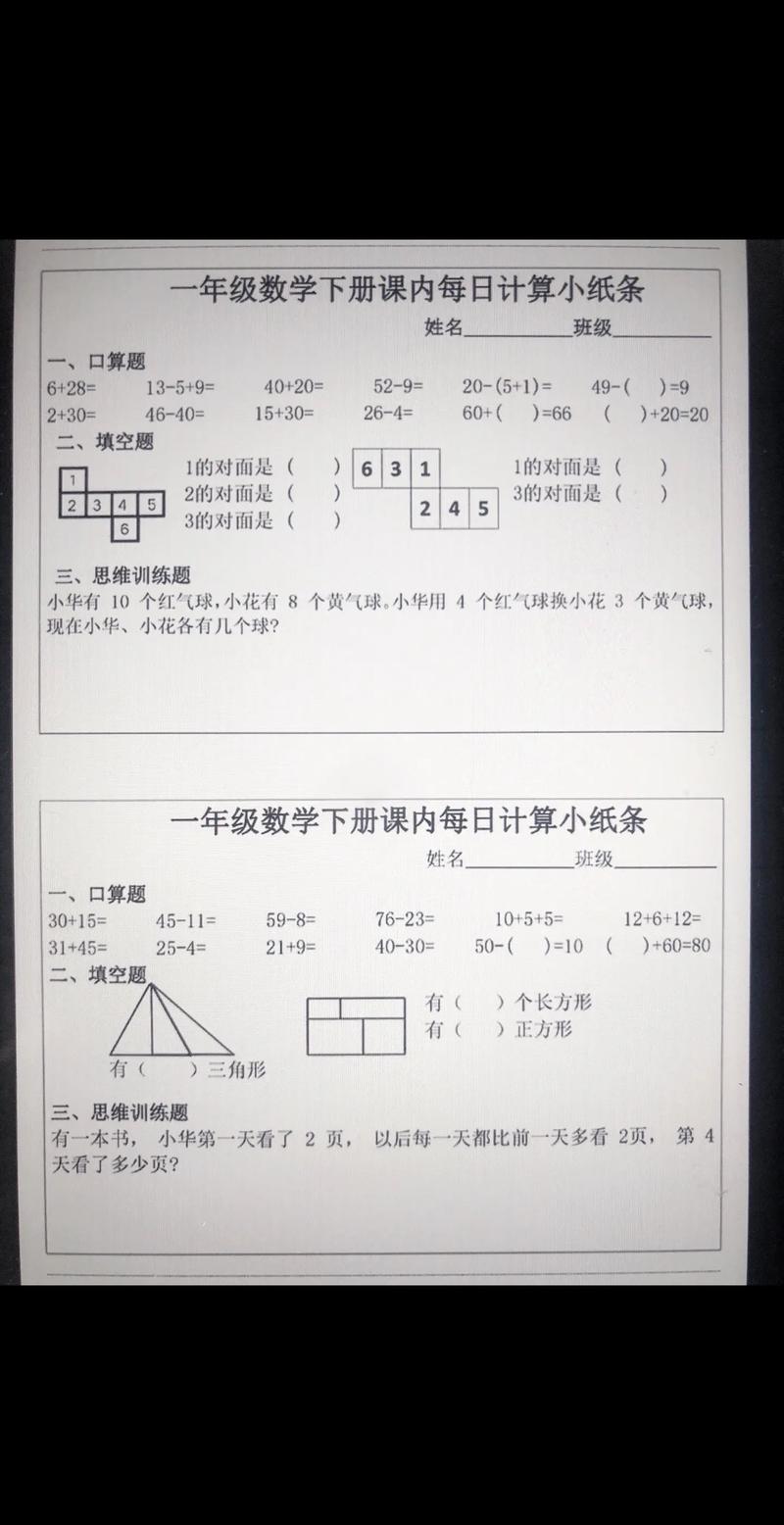

- 痛点即亮点: 紧扣课标!二年级重点在乘除法的运用?那就设计“小熊开店”的故事,让“每袋糖果5元,买3袋多少钱?”成为情节推进的关键任务,把学习难点巧妙转化为故事通关的必经挑战。

第二步:让数学自然“生长”在情节中

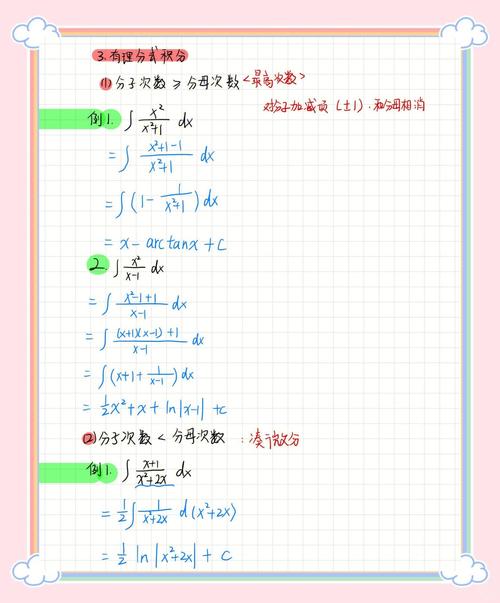

- 拒绝生硬“贴标签”: 别让主人公突然停下来说“现在我们来学分数”,好的方式是:小主人公要公平分配一块披萨给四个朋友(引入1/4概念),或者在搭建树屋时发现三角形最稳固(渗透几何原理)。

- 难题驱动故事: 故事需要冲突!数学就是解决问题的工具,探险队要过河,独木舟承重有限(涉及重量比较与加法),如何安全运送所有物资?让数学成为推动情节、化解危机的核心动力。

- 角色化身“数学代言人”: 主角可以是个爱琢磨“为什么”的小小数学家,用数学眼光观察世界——数雨滴、量影子、发现花瓣排列的规律(斐波那契数列的启蒙),榜样的力量潜移默化。

第三步:趣味互动,把书变成“游乐场”

- 不只是“读”,更要“做”: 在故事关键点设计“想一想”、“试一试”。“主人公用了6块积木搭塔,你能用身边的东西搭得更高吗?”(空间思维),在书页留白处鼓励孩子画图解题或记录发现。

- 视觉魔法很重要: 插图绝非点缀!用图画直观展示“对称”、“倍数”或“角度”,想象一幅图:小蚂蚁沿着不同形状(三角形vs正方形)爬行找食物,路径长短一目了然(周长概念),色彩明亮、画风亲切是关键。

- 生活连接强共鸣: 故事场景尽量源于孩子世界——校园、家庭、游戏、自然,计算零花钱买玩具、规划生日派对时间、比较公园里秋千荡起的高度……熟悉的场景让数学不再遥远。

权威性点睛(E-A-T强化): 北师大儿童数学认知研究团队指出,将数学知识无缝融入叙事语境,比单纯解题练习更能促进低龄儿童的理解迁移与长期记忆,书中涉及的数学概念,务必严格对应教育部《义务教育数学课程标准》相应学段要求,确保科学性与适用性。

个人观点: 制作一本成功的数学故事书,关键在于彻底转变视角——数学并非故事的外挂零件,而应是流淌在情节血液里的生命力,用心观察孩子如何用童真理解世界,把冷冰冰的公式变成有温度的情节挑战,让每一次翻页都成为好奇心的胜利,当小读者为故事里的角色成功运用数学欢呼时,真正的学习就已悄然发生。√ (正确符号,寓意引导孩子发现数学之美)

发表评论