铃声即将敲响,教室里涌动着新学期的期待与一丝不易察觉的紧张,作为初中数学教师,第一堂课的分量远不止于传授知识,它是师生关系的起点,是学科印象的基石,更是点燃数学兴趣的火种,如何让这关键的第一课既高效又充满温度,为全年学习奠定坚实基础?以下几点经验值得分享:

精心准备,不打无把握之仗

- 深度“备学生”而非仅“备教材”: 提前了解班级学生的整体构成、小学阶段数学学习的普遍水平以及可能存在的薄弱环节,思考:他们带着怎样的数学印象升入初中?普遍存在的困惑或期待是什么?这决定了你切入的角度和深浅。

- 明确核心目标: 第一课的核心目标是什么?是激发兴趣、建立规则、明确目标,还是消除畏惧?清晰地设定1-2个核心目标,避免面面俱到却流于表面。“消除陌生感,点燃好奇心,明确方向”是更务实的选择。

- 设计引人入胜的“开场白”: 摒弃枯燥的自我介绍和科目要求宣读,思考一个能瞬间抓住学生注意力的问题、一个贴近生活的数学小现象(比如蜂巢结构、魔方奥秘)、甚至一个简短有趣的数学史故事(如古人计数方式的演变),让“数学好玩”的第一印象深入人心。

- 细节决定温度: 整洁的板书设计、清晰的课堂流程规划、可能用到的教具或多媒体素材(确保运行流畅)、一份简洁明了的“数学课学习指南”(包含基本要求、学习建议、沟通渠道)等,都体现教师的专业素养和对课堂的尊重。

课堂进行时:营造氛围,点燃火花

- 温暖破冰,建立连接: 带着真诚的微笑走进教室,一个简短的、能让学生参与进来的互动活动,比单方面的宣讲更有效,可以是一个快速的名字接龙小游戏(融入一点数学元素,如要求名字字数符合某个规律),或让学生用一句话描述“心中的数学是什么颜色/形状”,快速拉近距离,营造安全、积极的氛围。

- 展示学科魅力,而非恐吓: 开门见山地展示初中数学的“有趣”与“有用”,结合开场白的设计,用生动的语言、直观的例子(生活中的应用、科技中的原理),让学生感受到数学不再是抽象符号,而是探索世界的钥匙,强调初中数学是小学知识的自然延伸和深化,重在思维能力的培养。

- 共同约定,明确方向: 课堂规则和学科要求是必要的,但方式很重要,避免生硬的命令式语言,尝试采用“我们共同约定”的方式,引导学生一起讨论:什么样的课堂环境最有利于大家学好数学?我们需要共同遵守哪些基本准则?教师再补充关键的学术规范(如作业要求、笔记方法),这样达成的共识更具约束力。

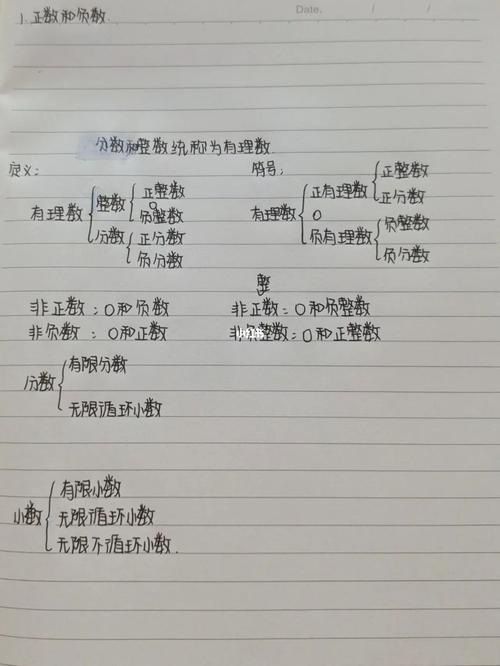

- 初探新知,“慢”即是“快”: 如果计划涉及一点点新知识(通常建议是浅尝辄止),务必贯彻“慢-透-趣”原则,选择最基础、最核心的一个小概念(负数”的引入),用大量生活实例(温度计、海拔、收支)帮助学生建立直观感受,讲解速度要慢,留足学生思考、提问和犯错的空间,重点在于体验“理解”的过程,而非赶进度,确保大部分学生脸上是“哦,原来如此”的表情,而非困惑。

- 关注个体,传递信心: 用目光扫视全班,留意每个学生的反应,对勇敢提问或尝试回答的学生给予及时、具体的肯定(“这个联系生活的角度很独特!”、“你的思路很清晰”),温和地鼓励暂时沉默的学生参与进来,明确传递一个信息:在这个课堂上,努力思考和提问比立刻得到正确答案更重要,小学基础的差异是客观存在的,第一课要传递“只要努力,都能进步”的信心。

余音绕梁:巧妙收尾,延续期待

- 首尾呼应,强化印象: 结束时,可以巧妙呼应开场时提出的问题或现象,用初步接触的知识点稍作解释,让学生体会到“学了就能用一点点”的成就感。

- 留下“钩子”,激发好奇: 结束时抛出一个与下节课内容相关的、有趣的小问题或悬念,在初步接触图形后问:“为什么窨井盖通常设计成圆形而不是方形?这和我们下节课要探讨的一个图形性质有关。” 激发学生主动探索的欲望。

- 清晰指引,减少焦虑: 明确告知下节课的主要内容或需要准备的简单物品(如尺子、量角器),减少对新课的未知感,再次强调沟通渠道(如答疑时间、线上平台)。

- 真诚寄语,传递期待: 用一两句简短有力、充满期待的话语结束:“很高兴和大家一起开启这段数学探索之旅,我相信,只要我们保持好奇,乐于思考,每个人都能发现属于自己的数学之美,下节课见!”

个人观点: 第一堂初中数学课,其价值远超出知识传授的范畴,它是教师专业度(Expertise)、权威感(Authoritativeness)与可信赖感(Trustworthiness)的首次集中展现,用心设计的互动、对学科魅力的真诚展示、对每个个体的关注、清晰可行的规则引导,共同构筑起学生对教师和学科的初步信任,这份在起点建立的积极联结与兴趣火苗,将是后续克服学业挑战、实现深度学习的强大动力,这45分钟,值得倾注心血,因为它真正奠定了全年数学教与学的基调。

发表评论