数学,不仅是公式:理解高中数学课程的核心理念

高中数学,对许多学生而言是充满挑战的学科,但它的意义远不止于解题得分,深入理解这门课程所承载的理念,能帮助我们更有效地学习,并真正领略数学的价值,现行的高中数学课程,主要围绕以下关键理念展开:

素养为本:超越知识,塑造能力

现代数学教育强调培养学生的核心素养,这意味着学习的目标不仅仅是记住公式和定理,更重要的是发展关键能力:

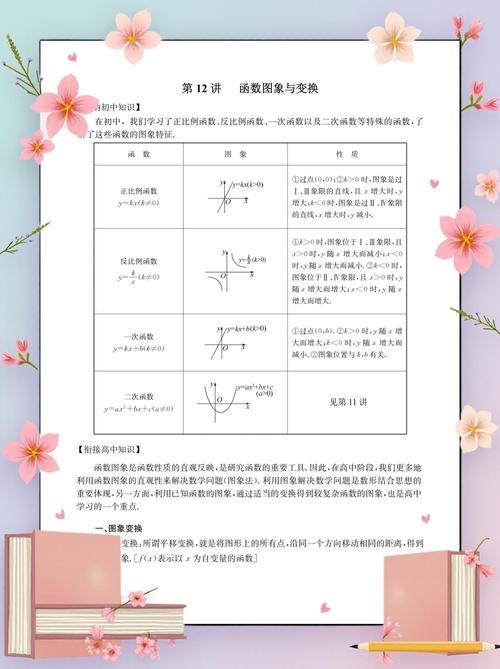

- 数学抽象: 从具体问题或现象中抽取出数量关系与空间形式,形成数学概念或模型的能力,从不同物体的运动轨迹中抽象出“函数”概念。

- 逻辑推理: 运用数学的规则和方法进行有条理、有根据的思考,包括合情推理(如归纳、类比)和演绎推理(如证明)。

- 数学建模: 运用数学语言和方法,将现实世界的问题转化为数学问题,构建模型,求解并验证结果,最终回归现实解释的能力,比如用函数模型预测人口增长。

- 直观想象: 借助几何直观和空间想象感知事物的形态与变化,利用图形理解和解决数学问题的能力,这在解析几何、立体几何中尤为重要。

- 数学运算: 不仅指数值计算,更包括设计运算路径、选择运算方法、分析运算结果等思维过程。

- 数据分析: 收集、整理、分析、解释数据,从中提取信息、形成判断的能力,这是信息时代公民的必备素养。

这些素养相互交融,共同构成学生未来学习、工作和生活所需的关键数学能力。

学生主体:从被动接受走向主动探究

课程理念强调将学习的主动权交给学生,这意味着:

- 关注过程: 重视知识形成的过程,鼓励学生经历观察、实验、猜测、计算、推理、验证等探究活动,体验“再发现”的乐趣,而非仅仅接受结论。

- 问题驱动: 以真实或具有挑战性的问题情境作为出发点,激发学生的好奇心和求知欲,引导他们主动思考、尝试解决。

- 合作交流: 鼓励学生在独立思考的基础上,进行小组讨论、交流观点、互相质疑、共同解决问题,在思维碰撞中深化理解。

- 尊重差异: 认识到学生认知水平和学习风格的多样性,努力提供分层教学和个性化指导,让不同层次的学生都能在原有基础上获得发展。

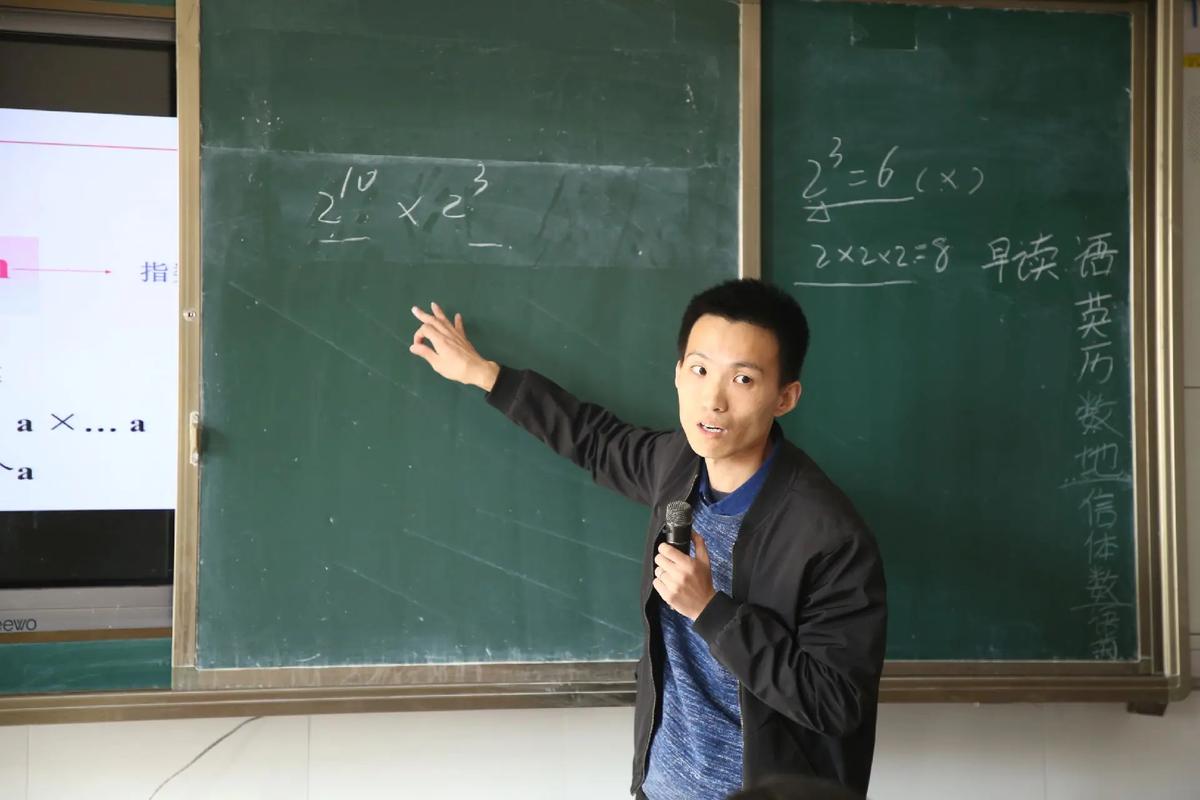

老师的作用,从知识的传授者转变为学习的组织者、引导者和合作者。

学以致用:连接数学与现实

数学的生命力在于应用,课程强调:

- 情境真实: 教学内容尽可能源于学生熟悉的生活现实、其他学科领域以及社会发展,展现数学的广泛应用价值。

- 模型意识: 引导学生有意识地将现实问题数学化,运用所学知识建立模型求解,体会数学作为工具的强大力量,用概率知识分析抽奖活动的公平性。

- 跨学科融合: 鼓励数学与物理、化学、生物、信息技术、经济学等学科的交叉融合,解决综合性问题,理解数学是科学的基础语言。

- 技术赋能: 合理运用计算器、计算机软件(如几何画板、统计分析软件、编程工具)等信息技术,辅助探索、计算、验证和可视化,突破思维局限,提升解决问题的效率和深度。

让数学学习走出书本,服务于理解世界和改造世界。

评价多元:关注发展,激励进步

评价理念从单一注重结果转向关注学习全过程:

- 维度多样: 评价内容不仅包括知识技能的掌握,更重视核心素养的发展水平、学习过程中的表现(如参与度、合作精神、思维品质)、情感态度价值观等。

- 方式灵活: 采用笔试、口试、实践操作、课题报告、学习档案袋等多种评价方式,全面反映学生的数学学习状况。

- 过程为重: 加强形成性评价(如课堂观察、作业分析、单元小结),及时反馈,帮助学生了解自身进步与不足,调整学习策略。

- 激励导向: 发挥评价的诊断、激励和改进功能,保护学生学习数学的自信心和兴趣,促进其持续发展。

作为网站站长,同时也是一名长期关注教育领域的人,我深刻感受到这些理念正在重塑高中数学课堂,它们指向的不仅是知识的获取,更是思维方式的锤炼、解决问题能力的提升和终身学习素养的奠基,理解并践行这些理念,无论是对于教师教学、学生学习,还是家长辅助,都具有重要的指导意义。

发表评论