当孩子第三次抠橡皮、眼神开始飘向窗外时,作为一对一辅导的老师,我意识到,那道简单的退位减法题,对他来说远不只是几个数字的运算,一对一教学,这份看似私密的课堂空间,实则对教师提出了更高要求——它不仅是知识的传递,更是一场精准的诊断、耐心的引导和信心的重塑之旅,如何让小学数学的一对一教学真正有效?结合多年经验,分享几点核心心得。

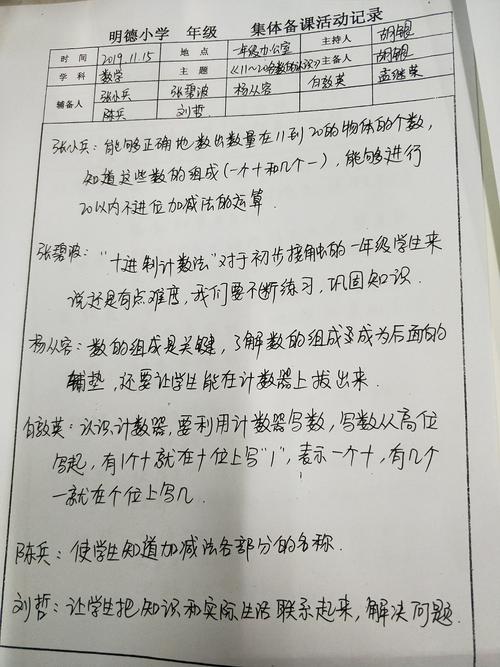

首要任务:精准“把脉”,而非“填鸭” 走进一对一课堂,最忌讳的就是带着预设的教案“开讲”,每个孩子都是独特的,第一步,必然是深度诊断,这个“诊”,不仅仅是看作业错题,更要观察解题过程:

- “卡”在何处? 是概念模糊(如“分数意义”理解不清),还是方法混乱(如“鸡兔同笼”不知从何下手)?或是计算规则记忆有误(如乘法分配律混淆)?

- 思维习惯如何? 是依赖死记硬背,还是尝试理解?遇到难题是轻易放弃,还是愿意探索?表达思路是否清晰?

- 心理状态怎样? 对数学是畏惧、排斥,还是仅仅缺乏自信?过往的学习经历是否留下消极影响?

一次细致的学前沟通,几道精心设计的诊断题,加上观察孩子解题时的神情、笔迹、语言,往往就能勾勒出学习的“痛点地图”,这份地图,是后续所有教学设计的基石,发现孩子对“周长”和“面积”总是混淆,根源可能在于缺乏对“线”与“面”的直观感知,而非单纯记不住公式。

核心策略:让抽象“触手可及” 数学的抽象性是孩子学习的最大障碍之一,一对一的最大优势,就是能无限贴近孩子的认知起点,把抽象变具象:

- “具象化”先行: 充分利用身边资源,教“分数”,从分苹果、折纸开始;学“体积”,用橡皮泥捏长方体、量沙土;理解“倍数”,用积木分组排列,让孩子通过看得见、摸得着的操作,建立初步的“数感”和“量感”。

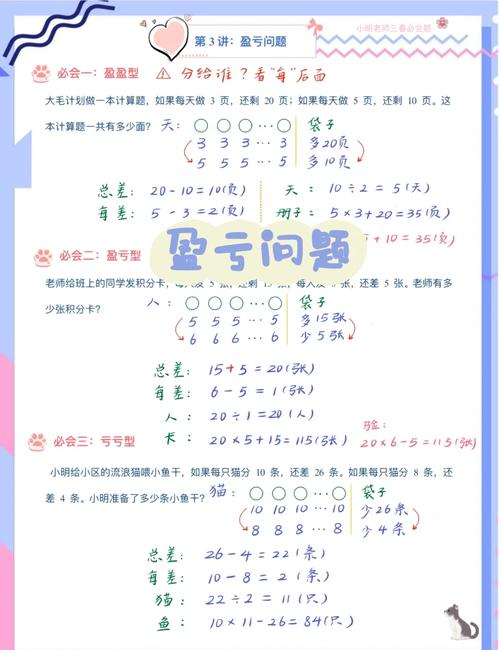

- “可视化”表达: 鼓励孩子画图!线段图、示意图、思维导图都是利器,一道应用题,引导孩子用图形把数量关系画出来,往往比反复读题更有效,老师同步示范画图过程,边画边讲解,让思维可视化。

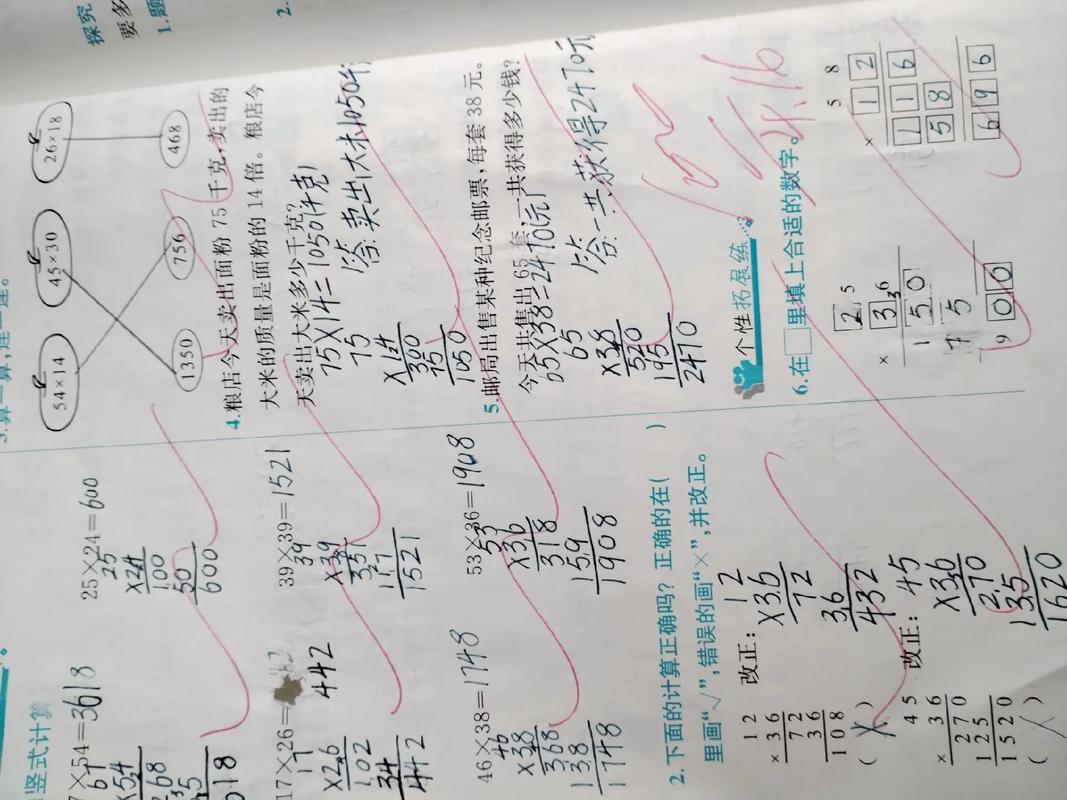

- “阶梯化”搭建: 拆解难点,设置小台阶,例如学习“两位数乘一位数”,先巩固“整十数乘一位数”,再过渡到“两位数乘一位数(不进位)”,最后解决“进位”问题,每一步都确保孩子踩稳,再迈下一步,切忌贪多求快,把步骤分解得越细,孩子越容易获得成功体验。

关键环节:拥抱“错误”,点亮思维 在一对一教学中,孩子的错误是宝贵的教学资源,关键在于如何利用错误:

- “错误分析”重于“纠正答案”: 当孩子做错,不急于给正确答案,温和询问:“能告诉老师你是怎么想的吗?” 认真倾听孩子的思路,找出卡壳点或误解点,有时,一个看似离谱的答案,反映了独特的思考路径。

- “对比辨析”深化理解: 针对典型错误,可以设计对比题组,孩子常混淆“增加了”和“增加到”,就专门设计几组对比练习,引导孩子发现关键词的不同,在辨析中强化概念。

- “反例教学”激发思考: 有时,故意呈现一个典型错误解法(可以说“老师见过有同学这样做…”),让孩子判断对错并说明理由,这种“挑错”的过程能有效激活批判性思维。

灵魂所在:点燃“兴趣”与“信心” 数学思维的火花,往往在轻松、安全的氛围中被点燃:

- 联系生活,感受“有用”: 寻找数学在生活中的影子,购物算账、看时间、设计游戏规则、规划路线……让孩子体会到数学不是枯燥的符号,而是解决问题的工具。

- 积极反馈,聚焦“过程”: 表扬要具体、真诚,比起“你真聪明”,不如说“老师欣赏你刚才画图分析问题的做法”或“你尝试了两种方法,这种探索精神很棒!”关注努力过程、思考方法和进步点滴,而非仅仅结果。

- 降低焦虑,允许“慢想”: 营造“不怕错、敢提问”的氛围,告诉孩子:“慢慢想,老师等你。” “这个问题有点难,我们一起想办法。” 消除孩子的紧张感,思维才能自由流动。

- 适度挑战,体验“成功”: 在掌握基础后,设计一些略高于孩子当前水平的“跳一跳能够到”的挑战题,成功解决带来的成就感,是内驱力最强的燃料,看到孩子眉头舒展、眼睛突然亮起来的那一刻,是教学最大的回馈。

教师自身:持续精进的“引导者” 一对一教师,不仅是知识传授者,更是学习伙伴和引导者,这要求我们:

- 具备扎实的学科功底: 对小学数学知识体系、核心概念、学生常见认知障碍有清晰把握。

- 掌握儿童发展心理学: 了解不同年龄段孩子的认知特点和心理需求,能共情、善沟通。

- 保持耐心与热情: 面对孩子的反复与困难,保持平和心态,用热情感染学生。

- 灵活调整教学方案: 根据课堂实时反馈(孩子的理解程度、情绪状态),动态调整教学节奏、方法和内容。

看着孩子从紧锁眉头到豁然开朗,从“我不会”到“我试试”,再到“我能行”,这份见证成长的喜悦,是一对一教学独有的魅力,它没有固定的剧本,唯有基于尊重、理解与专业智慧的用心陪伴,才能让抽象的数学符号,在孩子心中化作可触摸的思维阶梯,数学思维,本就可以触手可及。

发表评论