走进初中数学课堂,如何“听”出真效果?

走进初中数学课堂,很多人的关注点往往集中在“讲”上——老师讲得是否精彩、知识点是否清晰,一堂课真正的价值,很大程度上取决于学生如何“听”,学会高效地倾听,是提升数学学习能力的关键一步,作为关注孩子学习的人,我们该如何引导或理解“听好一节初中数学课”这件事呢?

课前准备:带着“地图”出发

高效的课堂倾听并非始于上课铃声,而是源于课前的充分准备,这不仅仅是完成预习作业那么简单。

- 明确目标: 了解本节课要学习的主要内容是什么?是掌握一个新概念(函数”),学习一种新方法(配方法解一元二次方程”),还是深入理解某个定理(勾股定理”的应用)?带着清晰的目标去听课,注意力更容易聚焦。

- 扫清障碍: 快速回顾与新知识相关的旧知识,学习“分式方程”前,确保“分式运算”和“一元一次方程解法”足够熟练,发现薄弱环节,课堂上就能重点留意老师的讲解。

- 提出问题: 预习时,尝试理解教材内容,标记出困惑之处,带着疑问听课,如同带着“探测仪”,更容易捕捉到关键信息和解惑的瞬间。

课堂进行时:做积极的“信息捕手”

铃声响起,真正的“倾听”开始了,这远不止是竖起耳朵那么简单,它是一个主动参与、积极思考的过程。

-

聚焦核心:紧跟教师的“引导线”

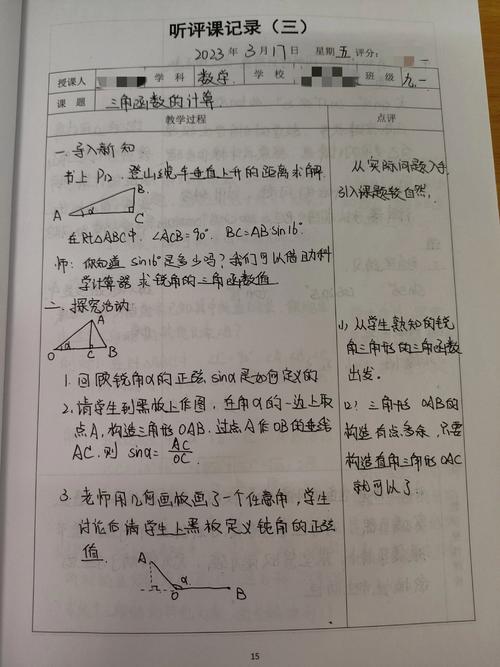

- 起点: 老师如何引入新课?是通过实际问题、生活情境,还是回顾旧知?理解引入方式,能迅速把握学习的意义和方向。

- 关键点: 核心概念的定义、定理的条件与结论、重要的公式推导过程、解题的规范步骤——这些是课堂的“骨架”,务必高度专注,理解其来龙去脉,而非仅仅记住结论。

- 转折点: 老师强调“注意”、“特别要小心”、“这里容易错”的地方,往往是理解的难点或易混淆点,竖起耳朵,提高警惕。

- 示范点: 老师讲解例题时,重点观察解题思路是如何展开的?第一步做什么?遇到障碍如何突破?使用了哪些关键性质或方法?模仿这种思维过程至关重要。

-

捕捉互动:从师生、生生交流中汲取智慧

- 学生提问: 当其他同学提出疑问时,这正是宝贵的资源,思考:他的问题是否也是我的困惑?老师的解答能否解开我的疑团?有时,一个巧妙的问题能引发对知识更深层次的理解。

- 课堂讨论: 积极参与或认真倾听同学的发言,不同角度的思考、不同的解题方法,能极大地拓宽思路,弥补个人思维的局限,理解他人的错误,也能有效避免自己踩坑。

- 教师反馈: 老师对学生回答或板演的评价,往往包含着重要的信息:思路的优劣、步骤的规范性、常见的误区等,这些反馈是调整自身理解的重要参照。

-

巧用笔记:构建个性化的知识网络

- 记录精髓: 笔记不是录音机,不必追求一字不漏,重点记录:核心概念定义、关键定理公式、老师强调的解题步骤、经典例题的思路要点、自己预习时的问题和课堂上的新疑问,使用关键词、符号、图表(如思维导图雏形)更高效。

- 留出空间: 笔记旁边或下方留些空白,用于课后补充思考、记录不同的解题方法、或标注仍未解决的疑问,让笔记成为动态成长的知识库。

- 即时标注: 听到特别重要或没完全听懂的地方,用特定符号(如星号、问号)快速标注,方便课后重点回顾。

-

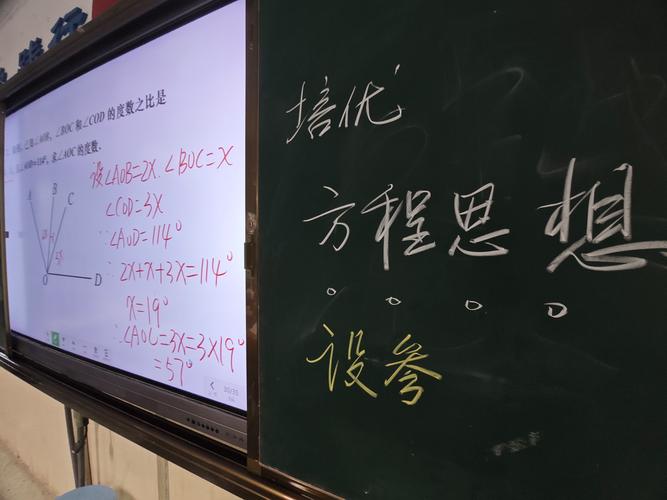

思维在线:让大脑高速运转

- 预判与验证: 老师提出问题时,先尝试自己思考答案或解题方向,再听老师讲解或同学回答,对比验证自己的思路,这能极大提升思维的主动性和深度。

- 追问“为什么”: 不满足于“是什么”和“怎么做”,多问“为什么这个公式成立?”“为什么这一步这样处理?”“有没有其他方法?” 深入理解原理,才能举一反三。

- 联系与构建: 边听边思考新知识与旧知识的联系,尝试将零散的信息整合到已有的知识体系中,思考这个知识点在整个章节、甚至整个数学体系中的位置和作用。

课后回顾:巩固与升华

课堂结束,并不意味着倾听的终止,课后的及时回顾是巩固效果的关键环节。

- 趁热打铁: 利用课间或当天,快速浏览笔记,回忆课堂重点,尝试用自己的话复述核心概念或解题思路,解决笔记中标注的疑问(问老师、同学或查阅资料)。

- 独立作业: 认真完成课后练习是检验听课效果的最佳方式,独立解题时,回想课堂上老师强调的方法和步骤,模仿其严谨性,遇到困难,回顾笔记和课本寻找线索。

- 定期梳理: 每周或每章结束后,系统整理笔记,将知识结构化、网络化(如绘制知识树、思维导图),这有助于从整体上把握知识,发现内在联系。

个人观点: 倾听一节初中数学课,本质上是一场思维的对话与共建,它要求学习者放下被动接收的姿态,以全然的专注、积极的思考和持续的追问参与其中,当学生学会了带着目标去听、带着问题去想、带着联系去建构,课堂就不再仅仅是知识的传递场,而成为思维生长的沃土,这种“会听”的能力,不仅对初中数学,更是对整个学业生涯乃至终身学习都至关重要,作为教育工作者和家长,引导孩子掌握这门“倾听”的艺术,其价值远胜于催促他们刷多少道题。

发表评论