看着孩子步入小学最后一年,数学学习似乎又迈上一个新台阶,六年级数学究竟怎么讲才能让孩子学得明白、用得灵活?这不仅是老师关注的焦点,也是许多家长心中的疑问,作为一名长期关注基础教育的实践者,我希望能分享一些实在的看法。

核心目标:搭建桥梁,深化理解

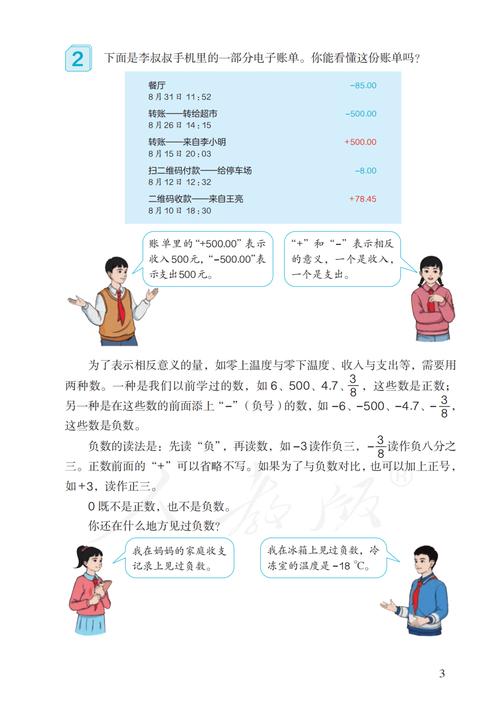

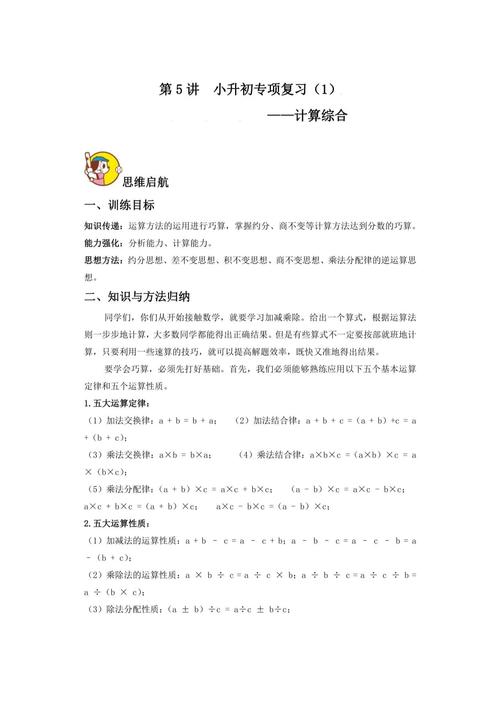

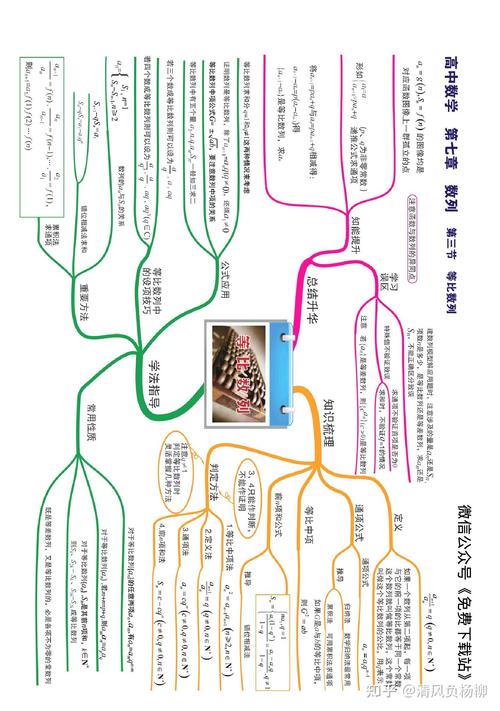

六年级数学不再是简单模仿和记忆,它的核心任务,是为孩子顺利过渡到初中数学打下坚实基础,这意味着教学要更注重知识的系统梳理、逻辑推理能力的培养以及解决实际问题的灵活性,教学内容上,分数、百分数、比例的应用成为绝对主角,圆的周长与面积、圆柱圆锥的体积表面积等空间图形知识要求更强的空间想象力,正反比例关系则初步渗透函数思想,统计图表的综合分析与简单概率也进入视野。

讲法关键:不止于“会做”,更要“懂得”

- 紧扣“联系”二字: 知识不是孤岛,讲分数除法,一定要和分数乘法、整数除法联系起来,让孩子理解“除以一个数等于乘它的倒数”不是凭空而来的规则,而是运算本质的体现,讲比例尺,就要联系实际测量和地图阅读,体会“缩”与“放”的实际意义,让孩子动手量一量教室的长宽,自己选择一个合适的比例尺画在纸上,这个过程比做十道应用题更能理解比例尺的本质。

- 强化“过程”推导: 避免直接抛结论、套公式,比如讲解圆的面积公式,与其让孩子死记

S=πr²,不如引导他们经历“化曲为直”的转化过程:把圆分割成若干等份的小扇形,再拼成近似长方形,观察长、宽与圆周长、半径的关系,最终推导出公式,这个推导过程本身,就是一次宝贵的数学思维训练。 - 突出“应用”导向: 数学的生命力在于解决实际问题,教学要创设丰富的、贴近孩子生活经验的真实情境,计算银行存款利息、比较商场不同折扣方案、根据比例调配颜料或饮料、计算圆柱形粮囤能装多少粮食……让孩子真切感受到数学是“有用”的工具,激发学习的内驱力,解答应用题时,重点训练孩子如何从复杂文字中提取有效数学信息、建立数量关系模型(如线段图、关系式),这一步走通了,解题自然水到渠成。

- 渗透“思想”方法: 转化、数形结合、类比、方程、函数等思想在六年级开始显山露水,教学中要有意识地渗透,解决稍复杂的分数应用题,鼓励孩子尝试用方程思想(设未知数)来寻找等量关系,这往往比算术方法思路更清晰直接,讲解正反比例时,结合具体图像,让孩子直观感受两种量的变化趋势。

- 重视“表达”与“反思”: 鼓励孩子不仅会算,还要能清晰地说出解题思路、依据和步骤,课堂讨论、解题后的“我是这样想的”分享环节非常重要,引导孩子养成检验答案合理性的习惯,并对错题进行归因分析:是概念不清?计算失误?还是审题偏差?建立错题本并定期回顾,是提升学习效率的有效途径。

给家长的小建议:陪伴有道

- 关注理解,而非仅看结果: 孩子做错题时,别急着批评或直接告知答案,耐心问问:“这道题你是怎么想的?卡在哪里了?”了解孩子的思维过程,才能找到问题的根源,孩子可能只是题目中某个词不理解,或者步骤顺序混乱。

- 生活即数学课堂: 购物算账、家庭旅游规划路线与预算、烘焙按比例调整食材用量、观察统计家里的水电费变化……都是应用数学的好机会,在轻松的氛围中,让孩子体会数学的无所不在。

- 与老师保持沟通: 了解教学进度和重点,知晓孩子在校表现和薄弱环节,家校协同才能更有针对性地帮助孩子。

- 营造积极的数学氛围: 避免在孩子面前表达对数学的畏难或负面情绪,多肯定孩子的努力和进步,建立学习数学的信心,当孩子独立解决了一个难题,及时给予具体表扬:“你自己找到了等量关系,列方程解决了这个问题,思路很清晰!”

个人观点: 六年级数学教学,核心在于点燃思维的火花,架设理解的桥梁,老师需精研教材,把握知识脉络,用清晰、有逻辑、联系实际的方式引导;家长则需做智慧的陪伴者,关注过程,营造环境,当我们共同努力,帮助孩子体会到数学内在的逻辑之美和应用之趣,他们便能更有信心地迎接初中学习的挑战,这个阶段打下的扎实基础和培养的思维能力,其价值远不止于应付考试,更将伴随孩子未来的学习与生活,您认为,在帮助孩子学好数学的路上,最需要关注的是什么?

发表评论