为初中生设计全等数学题,需要结合教育目标和学生认知水平,全等三角形是几何学习的基础,涉及SSS、SAS、ASA等判定条件,出题时,首先确保题目清晰易懂,避免过度复杂化,从简单证明题入手,帮助学生建立信心。

掌握核心条件

全等三角形的判定条件是出题核心,熟悉SSS(三边相等)、SAS(两边及夹角相等)、ASA(两角及夹边相等)等规则,设计题目时,优先选择常见场景,如三角形重叠或测量问题,示例:已知△ABC和△DEF中,AB=DE,∠A=∠D,BC=EF,求证△ABC≌△DEF。

这让学生应用SAS条件,强化逻辑推理。

设计多样化题型

初中生需要不同题型来巩固知识,结合选择题、填空题和证明题:

- 选择题:提供选项,测试快速判断能力。

如:下列哪组条件能证明两个三角形全等?

A. 三个角相等 B. 两边及一角相等 C. 三边相等 - 填空题:要求补充缺失条件,培养细节观察。

如:若△ABC≌△PQR,且AB=PQ,∠B=∠Q,则还需__才能应用ASA规则。 - 证明题:鼓励完整推导,提升思维能力。

如:给出图形,学生需证明全等并说明理由。

调整难度与趣味性难度要匹配初中生水平,从基础题开始,逐步增加挑战:

- 初级题:直接应用单一条件,如SSS证明。

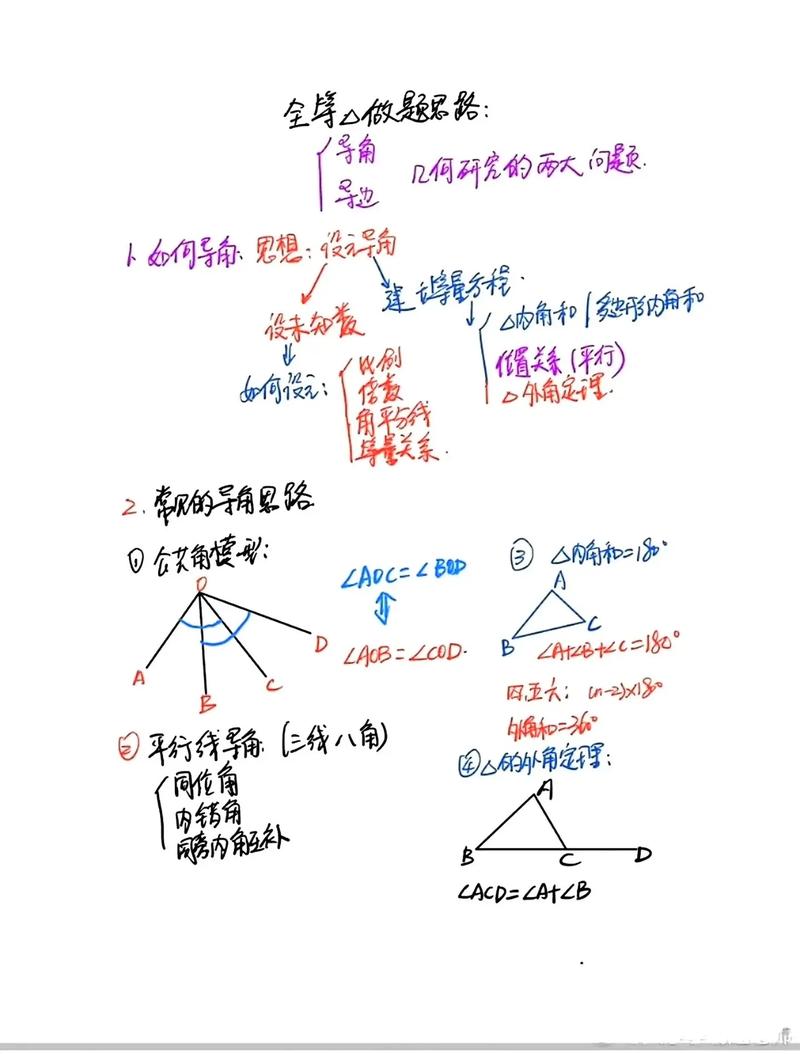

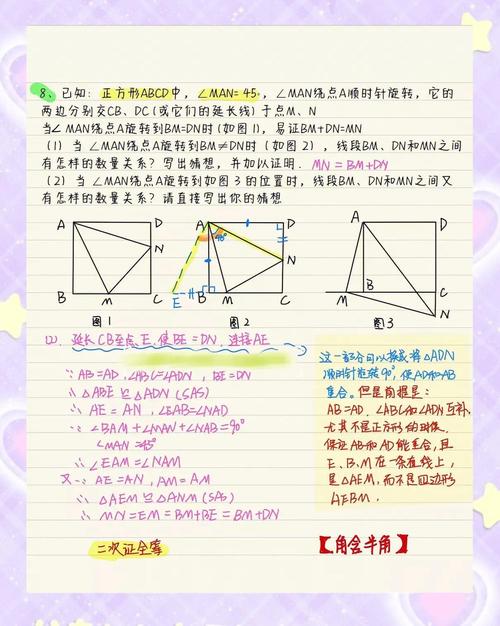

- 中级题:结合多个条件或简单变形,如添加辅助线。

- 高级题:融入生活实例,如测量旗杆高度或地图距离,让学生感受数学实用性。

避免过于抽象,保持题目趣味,用学校操场或家庭物品作为背景,激发兴趣。

确保题目质量

出题后,自我测试是关键,检查:

- 条件是否充分?避免歧义或多余信息。

- 答案是否唯一?确保逻辑严谨。

- 语言是否简洁?用短句表达,减少干扰。

参考教材或课堂反馈,迭代优化,作为教育者,我认为出题不仅是任务,更是点燃学生探索热情的契机,坚持练习,你会发现每个题目都能成为学生成长的阶梯。

(个人观点:在多年教学中,我见证过好题目如何改变学生对几何的态度——它让抽象概念变得生动可触。)

发表评论