实用策略提升能力

数学学习不是被动接受,而是主动建构的过程,以下是切实可行的方法:

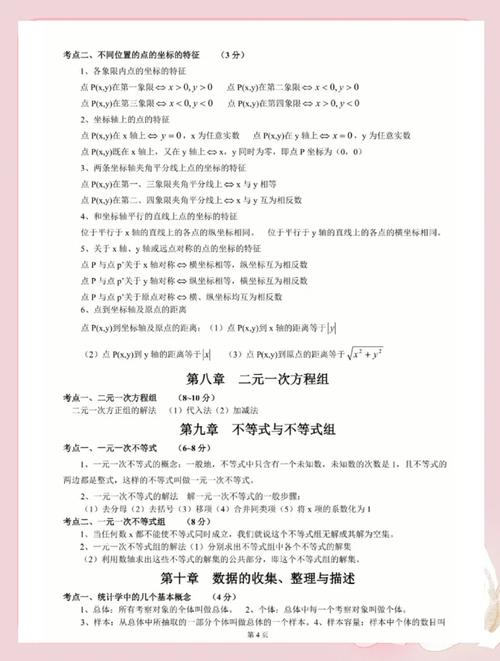

吃透基础概念,杜绝“夹生饭”

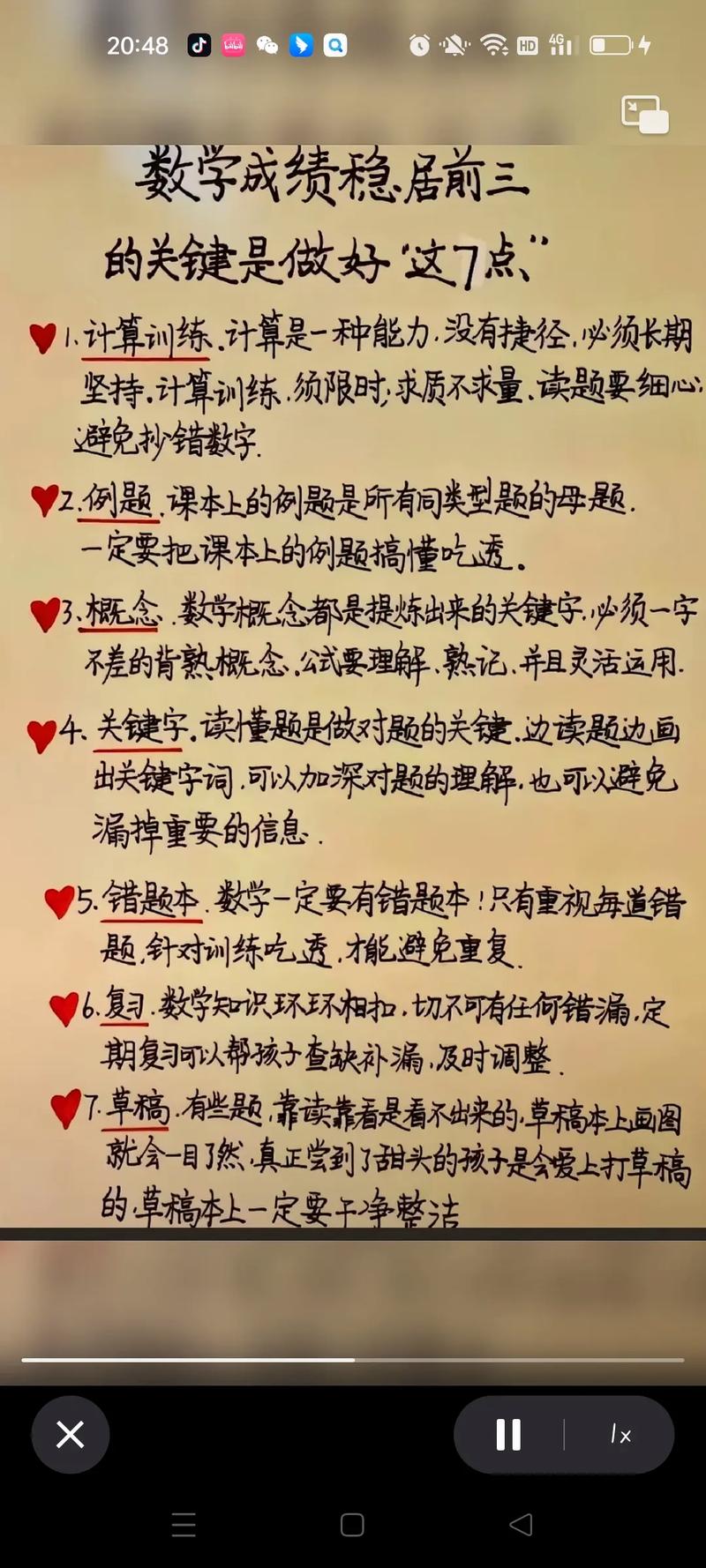

- 预习先行: 课前花5-10分钟阅读新内容,标记疑问点,带着问题听课效率倍增。

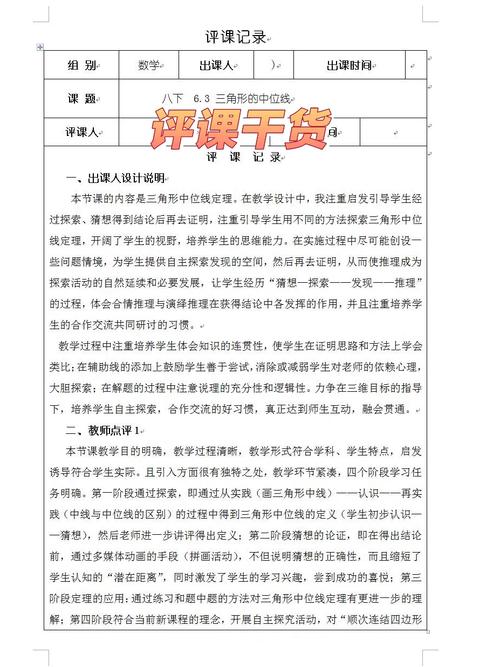

- 课堂是主战场: 紧跟老师思路,重点听概念引入、推导过程及典型例题的解法思路,积极回应老师的提问,即时暴露理解盲区。

- 课后复述验证: 合上课本,尝试用自己的话阐述定义、定理(如“什么是平行四边形性质?”),能清晰复述才算初步掌握,模糊之处立刻回归课本或询问。

锤炼解题方法,告别“死记硬背”

- 审题是关键: 圈画题目关键信息(数据、条件、所求),明确题目类型及涉及知识点,避免因误读条件而全盘错误。

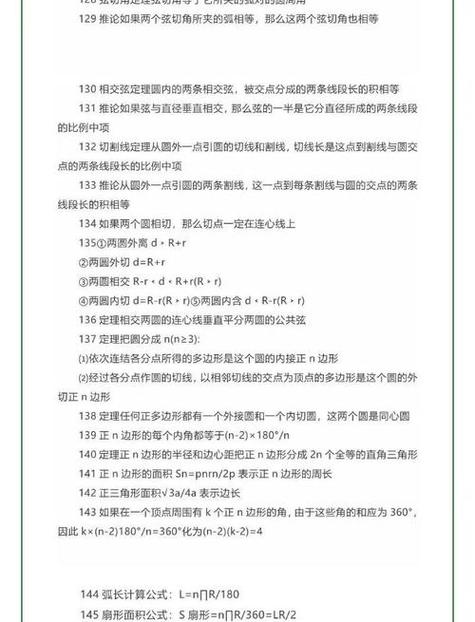

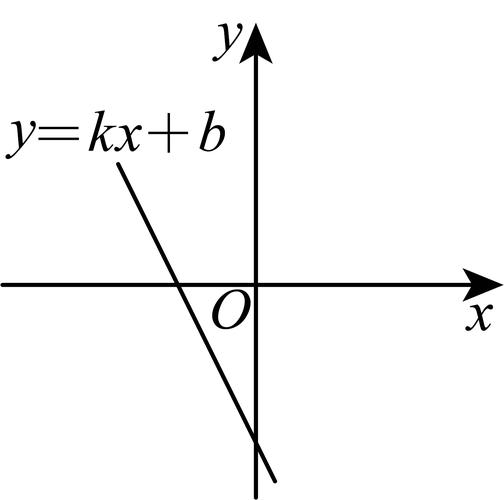

- 思路重于答案: 思考“为什么用这个方法?”(如解一元二次方程,何时配方?何时因式分解?),梳理解题步骤间的逻辑,而非只记套路。

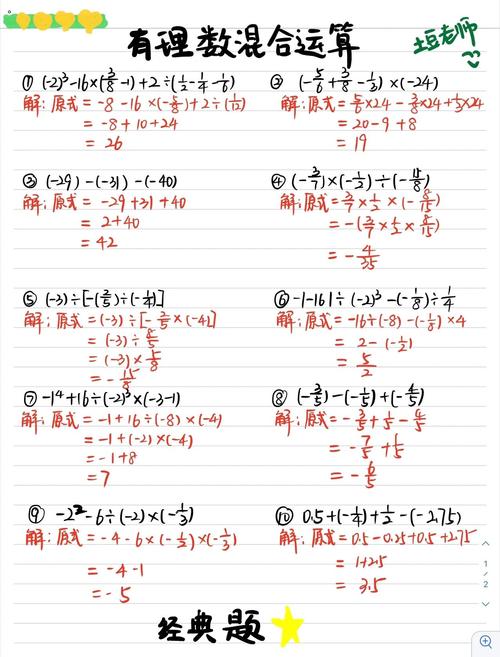

- 善用错题资源: 建立专属错题本,不仅记录错题和正解,重点用红笔标注错误原因(概念混淆?计算失误?思路偏差?),每周回顾,针对弱点强化练习。

- 一题多解与多题归一: 尝试用不同方法解同一题(如几何题,尝试不同辅助线添法),体会方法优劣,总结同类题目的通用解法与核心思想。

培养核心习惯,建立良性循环

- 每日计算不可少: 坚持每天5-10分钟基础计算练习(有理数运算、方程求解等),速度和准确率是数学能力的基石。

- 独立作业是试金石: 屏蔽答案,限时完成作业,遇到困难先结合课本、笔记思考,实在无解再请教,抄袭答案毫无意义。

- 主动提问破疑难: 疑问是思考的火花,无论是课堂没听懂、作业卡壳,还是复习时的困惑,及时请教老师、同学或利用可靠资源(如权威教辅、教育局认可的学习平台),不让问题堆积。

- 定期回顾织网络: 利用周末或单元结束,梳理知识框架(如用思维导图串联“三角形”相关概念、性质、判定),将零散知识点连成网,深化理解。

数学能力提升,核心在于“懂概念、会思考、勤练习”,听懂了≠掌握了,看懂了≠会做了。 有效学习需要将课堂知识内化为自身技能,通过持续、有目的的练习和反思来实现,初中数学打下的扎实基础和养成的思维习惯,将是未来理科学习的关键优势。

本文基于数学学习规律及一线教师实践建议,聚焦可操作性策略,强调理解与应用,助力初中生构建扎实数学能力。

发表评论