开始)**

小学数学课堂改革持续深化,“一案三单”教学模式因其能有效提升学生自主学习能力和课堂效率,受到越来越多教师的关注,但对于如何科学、有效地设计“一案三单”,不少一线教师仍存在困惑,本文旨在厘清概念,提供可操作的实践路径。

何为“一案三单”?核心在于结构转型

“一案”指教师精心设计的主教案,是课堂实施的蓝图,它不同于传统教案,更强调学习目标精准化、学习路径清晰化、核心问题结构化。

“三单”则是支撑学生自主学习的关键工具:

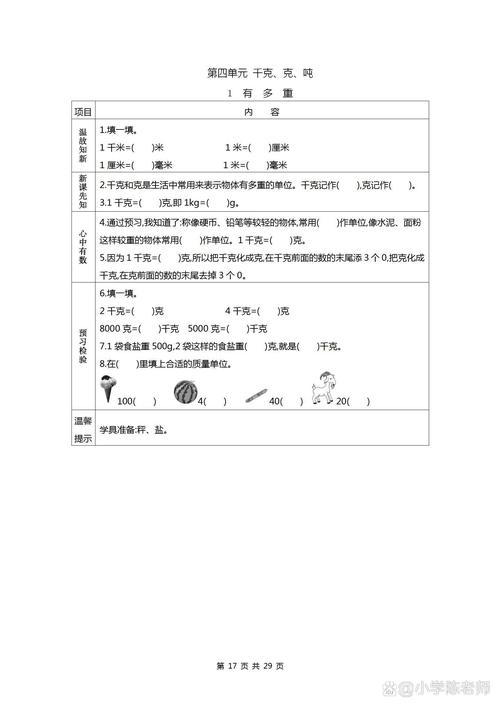

- 预习单(导学单/预学单): 用于课前,激发兴趣,激活旧知,引导初步感知新知,暴露潜在困难点。

- 任务单(探究单/学习单): 用于课中,承载核心学习任务,驱动学生通过独立思考、小组合作等方式进行深度探究和实践。

- 评价单(检测单/巩固单): 用于课中反馈或课后巩固,检测目标达成度,诊断学习效果,提供个性化练习。

三者关系紧密:主教案统领全局,为“三单”设计提供依据;“三单”是主教案理念落地的载体,服务于学生学习过程。

| 要素 | 传统教案侧重点 | “一案三单”模式侧重点 |

|---|---|---|

| 核心目标 | 教师“教什么”、“怎么教” | 学生“学什么”、“怎么学”、“学得如何” |

| 教师角色 | 知识传授者、课堂主导者 | 学习设计者、引导者、促进者 |

| 学生角色 | 被动接受者 | 主动探究者、合作者 |

| 课堂结构 | 讲授为主,练习巩固 | 预学反馈、任务驱动探究、多元评价贯穿始终 |

| 关键载体 | 教师讲解、板书、课本练习 | 预习单、任务单、评价单(辅以讲解引导) |

“一案”:主教案设计的聚焦点

主教案是“一案三单”的灵魂,设计应聚焦:

- 精准定位学习目标: 依据课标、教材、学情,制定具体、可测、可达成的学习目标(知识技能、过程方法、情感态度),避免笼统,明确学生“学到什么程度”。

- 深度分析学情起点: 充分了解学生已有知识经验、潜在困难、兴趣点,预习单的设计需建立在此分析基础上。

- 创设真实有效情境: 设计能引发认知冲突、激发探究欲望的真实或拟真问题情境,作为课堂导入和任务驱动的起点。

- 设计结构化核心问题/任务链: 围绕核心目标,设计具有挑战性、开放性的“大问题”或环环相扣、层层递进的“任务链”,引导学生思维向纵深发展,这是任务单的核心内容。

- 预设关键点拨与生成空间: 预判学生学习中可能遇到的障碍点,设计精要的点拨引导策略,同时为课堂动态生成留足空间。

- 规划多元评价嵌入点: 明确评价单的使用时机(课中即时反馈?课后巩固?)及评价方式(自评、互评、师评;诊断性、形成性、总结性)。

“三单”:学生自主学习的脚手架

“三单”设计质量直接决定学生自主学习的成效。

-

预习单:点燃兴趣,诊断起点

- 目标: 唤醒旧知,初步感知新知,发现疑问,让教师了解学情。

- 内容设计要点:

- 趣味性: 联系生活,设计小游戏、小调查、简单操作等,激发兴趣。

- 基础性: 设计少量紧扣新知生长点的复习题或简单的新知尝试题。

- 启发性: 提出1-2个引导性问题,鼓励学生初步思考或提出疑问(如:“关于XX,我已知,我还想知道”)。

- 诊断性: 包含能反映学生起点水平的关键问题。

- 使用: 课前完成,教师批阅或课堂初快速浏览,作为调整教学的重要依据。

-

任务单:驱动探究,深化理解

- 目标: 引导学生经历知识形成过程,发展探究能力、合作能力、问题解决能力。

- 内容设计要点:

- 任务驱动: 以主教案设计的核心问题或任务链为主体,任务表述清晰、指令明确。

- 层次性与开放性: 设计不同难度梯度的子任务,满足不同层次学生需求;鼓励多种解法、多元思考。

- 探究性: 设计操作、实验、观察、比较、推理、验证等活动,让学生“做中学”、“思中学”。

- 合作性: 明确需要小组合作完成的任务,设计小组角色分工建议或讨论提示。

- 支架性: 提供必要的提示语、思考路径建议、工具(如表格、图形框)等学习支架。

- 使用: 课中核心环节使用,学生依据任务单进行个体学习、小组合作探究,教师巡视指导、组织交流反馈。

-

评价单:即时反馈,促进提升

- 目标: 检测目标达成度,诊断学习效果,提供巩固提升机会,促进学生元认知能力。

- 内容设计要点:

- 目标匹配: 题目/任务紧扣主教案设定的学习目标,突出重点,突破难点。

- 形式多样: 基础题(巩固双基)、变式题(理解应用)、拓展题(思维提升);可包含填空、选择、判断、计算、解决问题、说理、小设计等。

- 即时反馈: 设计课中可快速完成的“微检测”环节(如:几道关键题),用于即时调整教学。

- 诊断功能: 课后评价单应能清晰反映出学生的掌握情况和典型错误。

- 鼓励自省: 可加入简单的自评、反思环节(如:“这节课我学会了,我给自己打分,因为____”)。

- 使用: 课中穿插(即时反馈)或课后完成(巩固诊断),批改后及时反馈,引导学生订正反思。

实践建议:让“一案三单”真正落地

- 避免割裂,强调一体: “一案”与“三单”是高度统一的整体,主教案设计时就要同步构思“三单”,“三单”必须精准服务于主教案目标的达成。

- 精简高效,量力而行: 避免设计过于冗长复杂的单子,增加学生负担,根据学段、课时容量、学生能力,控制单子的数量和内容量,重在质量而非形式。

- 关注学情,动态调整: 预习单的反馈是设计任务单的重要依据;课中根据学生探究情况,任务单的使用和教师的引导应灵活调整;评价单的结果用于后续教学的改进,这是一个动态循环。

- 体现学科特点,注重思维: 数学“三单”设计要突出数学的抽象、逻辑、模型等特点,任务设计应着力于发展学生的数学思维(如数感、符号意识、推理能力、模型思想、空间观念、应用意识等)。

- 梯度设计,尊重差异: 在预习单、任务单、评价单中设计不同层次的要求(如:基础题人人过关,挑战题选做),满足不同学生的需求,让每个学生都能获得发展。

- 善用工具,提升趣味: 在单子设计中适当融入数学绘本元素、趣味图表、生活情境图片、简单的数学游戏等,增强吸引力,尤其对低年级学生效果显著。

笔者深信,“一案三单”不仅是一种教学模式,更是教学理念的转变,其核心价值在于将课堂重心真正转向学生,引导学生在教师精心设计的“支架”上,主动建构知识、发展能力、提升素养,这需要教师持续学习、勇于实践、不断反思,当教师能娴熟驾驭“一案三单”,小学数学课堂必将焕发更蓬勃的生命力,实现教与学的双向奔赴。

发表评论