“举一反三”在小学数学中怎么做?家长引导有妙招

看到孩子做数学题,会一道是一道,稍微变个样子就卡壳?这说明孩子可能还停留在“模仿解题”阶段,缺乏“举一反三”的能力,这项能力是数学思维的核心,也是未来学习的关键,如何帮助孩子在小学数学学习中有效“举一反三”?以下几个实用方法,家长在家就能引导:

核心概念是根基:吃透“一”才能“反三” 孩子卡壳,往往是对基础概念理解不深、掌握不牢,比如学“分数”,不能只停留在认识分子分母,要理解它代表“整体的一部分”,引导时:

- 多角度理解: 用切蛋糕、分苹果等实物操作,让孩子直观感受“平均分”和“部分与整体”的关系。

- 关键提问: 孩子做对一道分数题后,追问:“如果总数变了,结果会怎样?”“这个分数还能表示什么?”

- 找出本质: 引导孩子思考题目核心在考什么?是单位“1”的转换?还是分数的基本性质?抓住本质,才能应对变化。

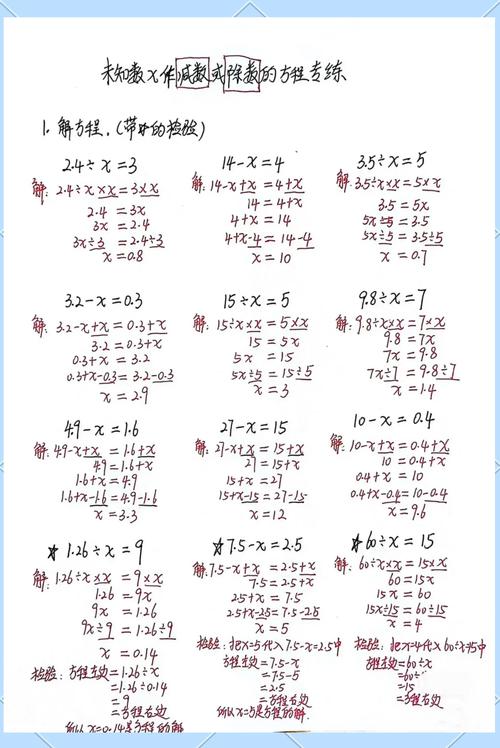

善用“变式训练”:巧妙改变条件与问题 不要满足于做对一道题,家长可以化身“出题人”,对原题进行“变形”:

- 改数字: 这是最简单的变式,检验孩子是否掌握基本运算规则。

- 改条件: 原题“已知长方形的长和宽求面积”,变为“已知面积和长,求宽”,或“已知周长和长宽关系求面积”,改变已知和未知量。

- 改情境: 把“购物找零”应用题,换成“分糖果”、“工程进度”等不同场景,但核心数量关系不变(如:总价=单价×数量)。

- 逆问题: 把原题的问题变成条件,把某个条件变成问题来求解,原题求速度,变式为已知路程和时间求速度,或已知速度和路程求时间。

建立“联结”网络:新旧知识巧挂钩 新知识不是孤岛,引导孩子思考:

- 这和以前学的什么很像? 比如学“小数乘法”,联系整数乘法的计算法则,思考小数点如何处理;学“平行四边形面积”,联系长方形的面积公式(割补法)。

- 有什么不同? 找出新旧知识的差异点,比如小数乘法和整数乘法在确定小数点位置上的区别。

- 能解决新问题吗? 尝试用刚学的方法去解决一个看似不同但本质相关的老问题,或用旧方法尝试解决新问题(发现局限,激发学习新方法的动力)。

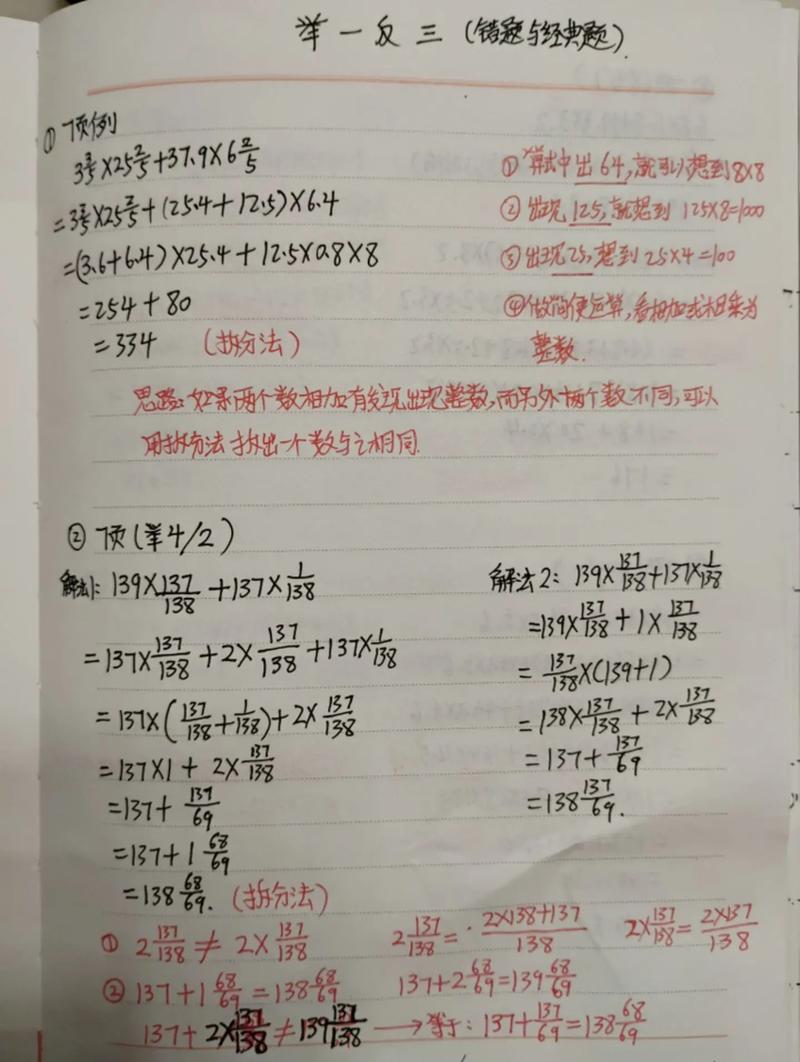

深挖“错题”价值:错误是举一反三的契机 错题本不是摆设,面对错题:

- 不止于订正: 让孩子彻底讲清楚当时错在哪里?是概念不清?计算失误?还是没理解题意?

- 同类变形: 针对错误点,家长设计1-2道类似但稍作变化的题目,让孩子巩固。

- 追问:“下次怎么避免?”: 引导孩子提炼经验教训,形成自己的解题策略。

鼓励“讲出来”:输出是最好的内化 “教会别人”是最高效的学习法。

- 当小老师: 鼓励孩子把当天学到的知识点、解题方法讲给家长听,讲不清楚的地方,正是理解薄弱点。

- 解题思路说出来: 做题时,让孩子把思考过程一步一步说出来。“我第一步要做什么?为什么?接下来呢?”这能暴露思维漏洞,也能梳理思路。

- 一题多解: 对于稍复杂的题目,鼓励孩子尝试用不同方法解决,并比较哪种更优,比如应用题可以用算术法、方程法,或画图辅助。

家长角色:引导者而非替代者

引导孩子举一反三,关键在于激发思考,家长要:

- 耐心等待: 给孩子足够的思考时间,不要急于给答案或提示。

- 善用提问: 多用“你是怎么想的?”、“还有别的方法吗?”、“会怎样?”这样的开放式问题。

- 关注过程: 比起答案是否正确,更关注孩子思考的路径是否合理、清晰。

- 联系生活: 把数学问题和购物、游戏、家务等生活场景结合,让孩子体会数学的实用性。

我认为,培养“举一反三”的能力,绝非一日之功,它需要孩子在扎实掌握基础概念的前提下,通过持续、有意识的变式练习、知识联结、错题反思和思维表达来逐渐养成,家长扮演好耐心引导者的角色,多问“为什么”和“还能怎样”,少给现成答案,孩子的数学思维之花才能越开越盛,当孩子能自信地说出“哦,这个和之前学的XX很像,我可以这样试试…”,这便是思维跃迁的开始。

发表评论