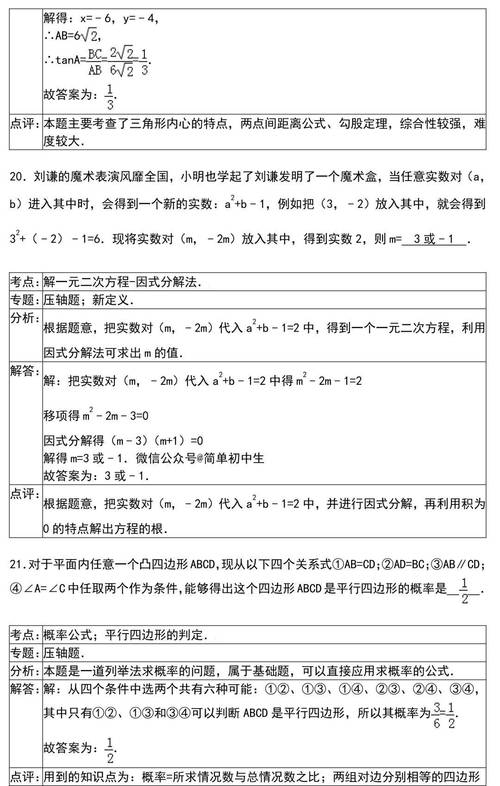

一份实用解题指南

看到孩子对着数学作业皱眉、摔笔,或是考试后盯着错题本发呆,相信是许多家长和老师熟悉的场景,初中数学题往往成为学习路上的"拦路虎",但掌握科学方法,这只"虎"也能被驯服,以下是经过实践检验的解题策略:

第一步:稳扎稳打,吃透题目(Read Deeply)

- 逐字阅读,圈画关键: 放慢速度,像侦探一样捕捉每一个信息点,用笔圈出"匀速行驶"、"利润率"、"等腰三角形"、"最小值"等决定解题方向的核心词汇和数据,避免因匆忙漏掉隐含条件(如"非负整数解")。

- 明确目标: 反复问自己:"这道题究竟要我求什么?" 清晰的目标是解题的灯塔。"求二次函数图像与x轴的交点"即要求解对应的一元二次方程。

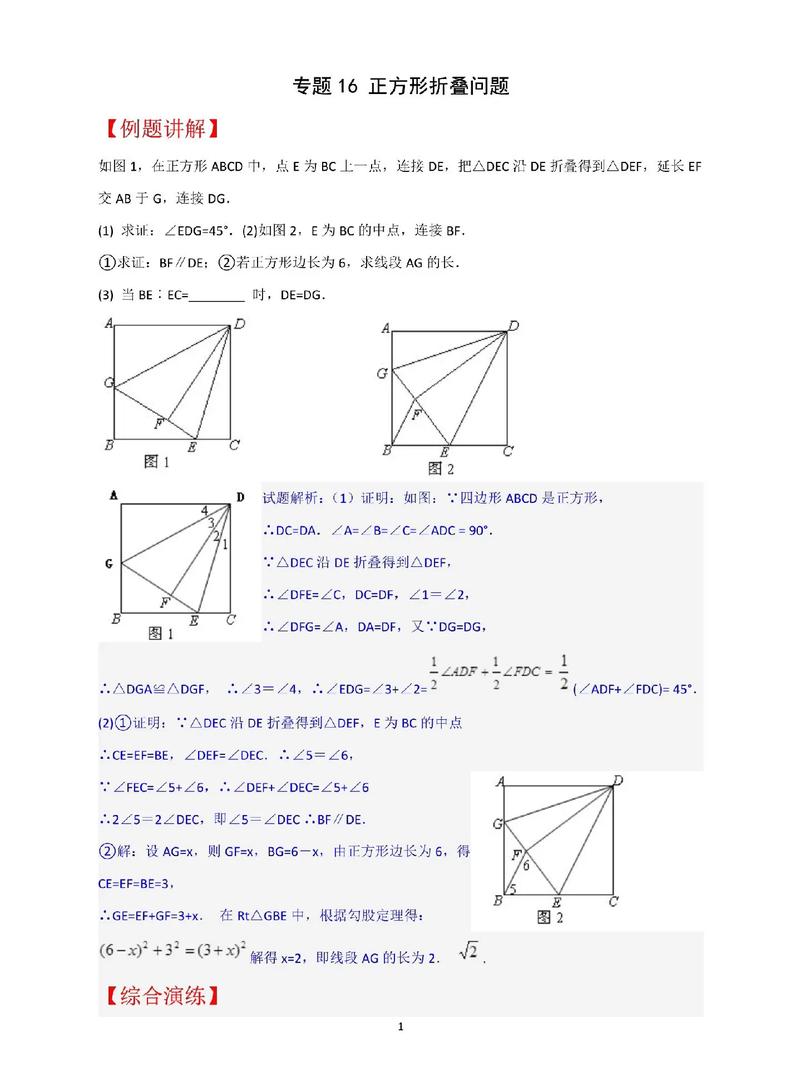

- 具象化信息: 遇到几何题,立即画图,标准标注已知角和边,行程问题?尝试画线段图表示路程关系,应用题?用表格整理数量关系,视觉化让抽象条件一目了然。

案例演示:

"甲、乙两车从相距480公里的A、B两地同时出发,相向而行,甲车速度为60公里/小时,乙车速度为80公里/小时,问几小时后两车相遇?"

- 圈关键词: "相距480公里"、"、"相向"、"甲60km/h"、"乙80km/h"、"几小时相遇"。

- 明确目标: 求相遇时间 (t小时)。

- 画图具象: 画出线段AB=480km,标出甲从A向B(速度60),乙从B向A(速度80),箭头相向,理解相遇时,两车路程和等于AB距离。

第二步:知识链接,策略选择(Connect & Plan)

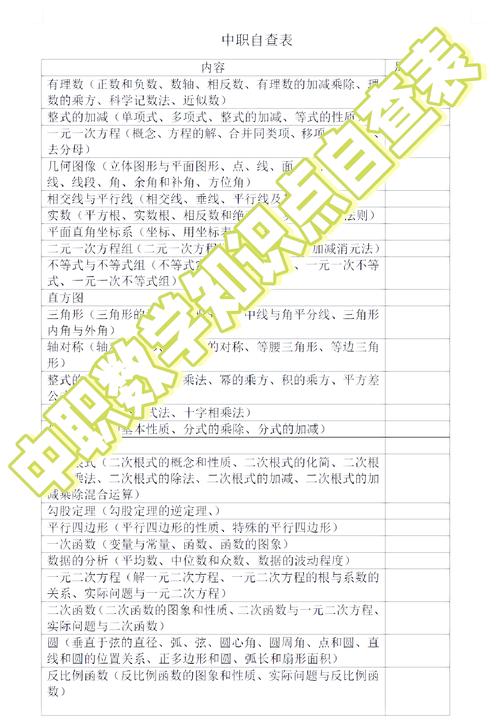

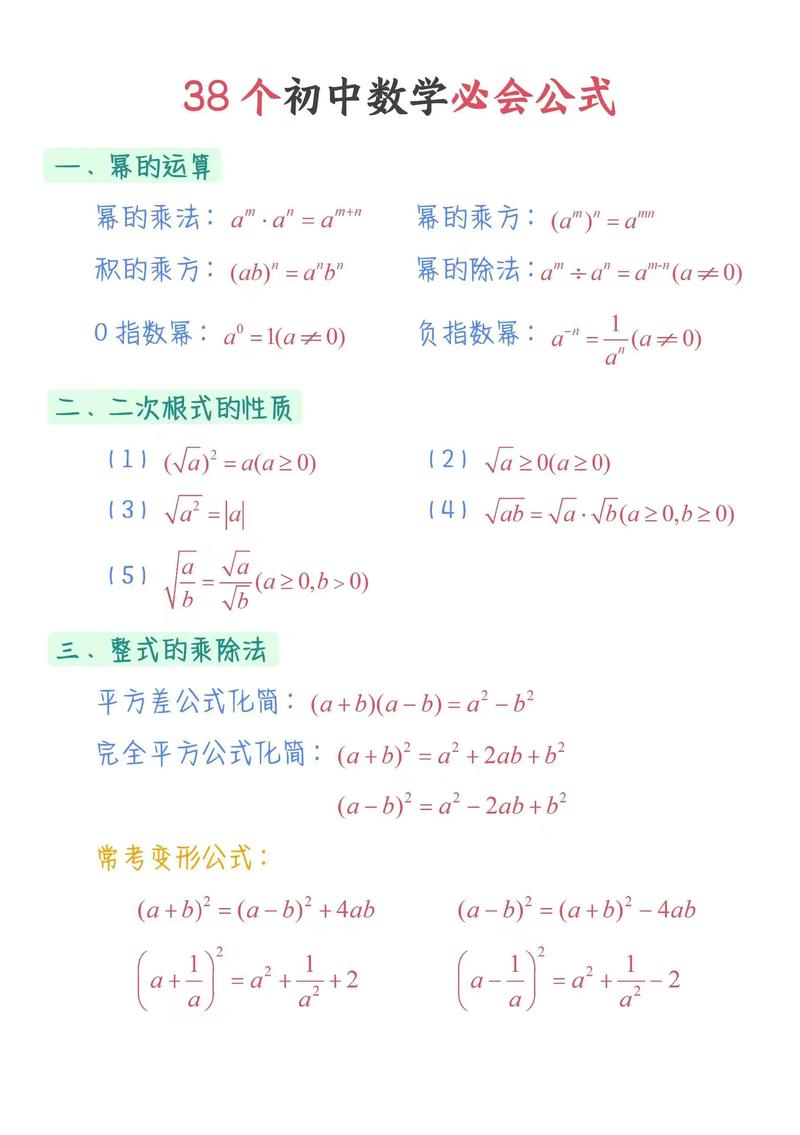

- 唤醒记忆库: 根据题目类型和关键词,迅速联想相关知识点、公式或定理,几何证明想"三角形全等判定"、"平行线性质";解方程回顾"移项法则"、"配方法";函数题联系"图象性质"、"待定系数法"。

- 制定路线图: 在动笔前,心中勾勒解题大致步骤,思考:"需要先求什么中间量?"、"有几种可行方法?哪种最简洁?" 解复杂应用题,可能需要先设未知数,再根据等量关系列方程。

接续案例:

- 知识链接: 相向运动 → 速度和 × 时间 = 总路程,基本公式:路程(S) = 速度(V) × 时间(T)。

- 制定计划: 设相遇时间为t小时,甲路程 = 60t,乙路程 = 80t,利用等量关系:甲路程 + 乙路程 = 总距离480公里 → 列方程 60t + 80t = 480 → 解出t。

第三步:严谨执行,步步为营(Execute Precisely)

- 清晰书写: 按步骤规范书写,展现完整推导过程,即使口算能得结果,也建议写出关键步骤(如解方程的移项、合并同类项),便于检查和体现思路。

- 符号规范: 使用标准数学符号和术语,设未知数要说明(如"设相遇时间为t小时"),几何证明注明依据(如"∵ AB=CD (已知)","∴ △ABC≌△DEF (SAS)")。

- 计算准确: 集中精力进行数值计算和代数变形,注意正负号、括号、指数、单位换算等易错点,善用草稿纸。

接续案例解答:

解:设两车出发后 t 小时相遇。 根据题意,甲车行驶路程为:60t 公里 乙车行驶路程为:80t 公里 两车行驶路程之和等于A、B两地距离:60t + 80t = 480 合并同类项:140t = 480 解得:t = 480 / 140 = 24/7 ≈ 3.43 (小时) 答:两车出发后约3.43小时相遇。

第四步:火眼金睛,验证反思(Verify & Reflect)

- 代入检验: 将答案代回原题条件和公式,检查是否满足所有要求,如解方程,将根代入原方程验算;求角度,检查是否与已知条件矛盾。

- 逻辑审查: 结果是否符合实际意义?求人数得分数、求时间得负数,都需警惕,上例中t≈3.43小时,符合实际。

- 单位确认: 检查答案单位是否与题目要求一致(如公里/小时 vs 米/秒)。

- 方法优化: 思考"有无更优解法?"、"卡壳点在哪?如何避免?" 将反思心得记录在错题本,标注核心知识点和易错点。

警惕常见解题陷阱:

- 概念混淆: 混淆"平方根"与"算术平方根",弄错"切线长定理"与"切割线定理"应用场景。

- 符号陷阱: 去括号时负号遗漏,移项忘记变号,计算乘方时负号处理错误(如 (-2)²=4 vs -2²=-4)。

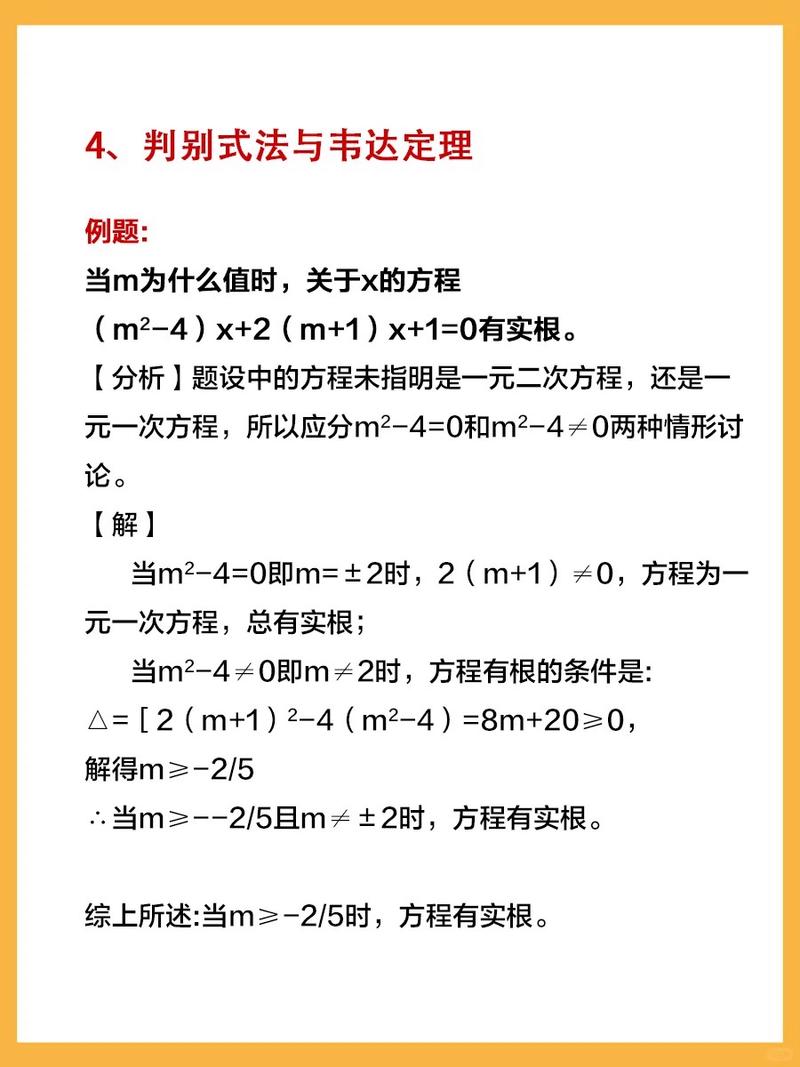

- 隐含条件忽视: 二次方程有实根忽略Δ≥0,几何题忽略图中直角标记或平行关系。

- 单位疏忽: 计算中单位不统一(如米和厘米混用),答非所问(求面积答成周长)。

- 审题偏差: 将"增加到"看作"增加了",将"不大于"误作"小于"。

个人观点: 数学解题能力提升没有捷径,它建立在扎实的基础知识、持续的刻意练习和每一次解题后的深度反思之上,当孩子学会拆解问题、有序思考并严谨验证,数学题便不再是令人畏惧的障碍,而是锻炼逻辑思维、培养耐心与细心的宝贵工具,这份能力,将远远超越数学课堂本身的价值。

本文参考依据: 结合人教版、北师大版等主流初中数学教材核心知识点,以及中考数学常见题型与评分标准要求,聚焦学生实际解题痛点,力求方法普适有效。

解决初中数学题需从基础概念入手,掌握公式定理、培养逻辑思维和解题技巧是关键所在;同时多做练习并及时总结反思也很重要哦!