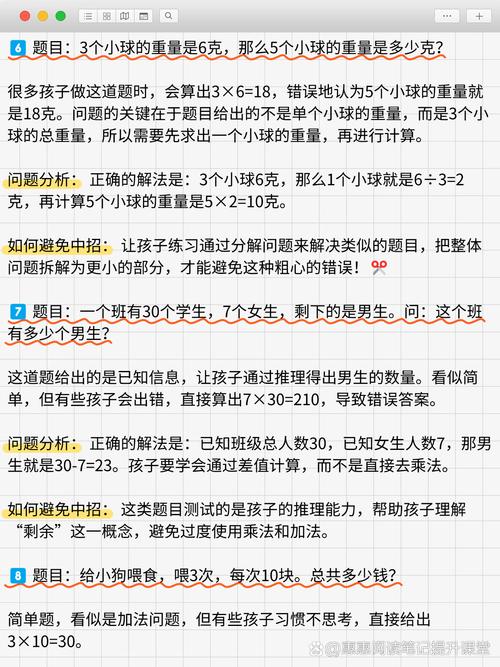

小学生数学“踩坑题”破解指南:实用策略助孩子轻松跨越陷阱

当孩子把试卷带回家,那些鲜红的叉号是否总出现在看似“不该错”的题目上?这些让无数家长挠头的“踩坑题”,往往藏匿着学习的关键突破口,掌握应对策略,孩子就能变“踩坑”为“跳板”。

直面高频“陷阱”,精准识别是第一步

-

计算类陷阱:表面简单,暗藏玄机

- 典型表现: 看错运算符号(+看成-)、抄错数字、忘记进退位、四则混合运算顺序错误、简便方法运用不当。

- 破解之道:

- 慢读题,圈关键: 强迫孩子放慢速度,用笔圈出题目中的运算符号、关键数字和要求。

- 草稿清晰,步步为营: 养成规范使用草稿纸的习惯,每一步计算清晰可查,避免心算出错,复杂计算坚持“一步一回头”。

- 逆运算验算: 加法用减法验,乘法用除法验,这是最直接有效的检查手段。

-

概念理解类陷阱:根基不牢,地动山摇

- 典型表现: 混淆周长与面积概念、不理解“单位1”、对“增加了”和“增加到”分辨不清、几何图形特征模糊(如平行四边形特性)。

- 破解之道:

- 回归课本,吃透定义: 遇到概念模糊导致的错误,务必翻回课本,和孩子一起重读定义、例题,用最朴素的语言解释核心含义。

- 动手操作,建立表象: 对于周长、面积、几何体等,多动手画图、测量、制作模型,让孩子亲手触摸“周长是一圈的长度”,感受“面积是铺满的大小”。

- 对比辨析,强化区分: 把易混淆概念(如“增加量”与“最终量”、“包含除”与“等分除”)放在一起对比练习,找出本质区别。

-

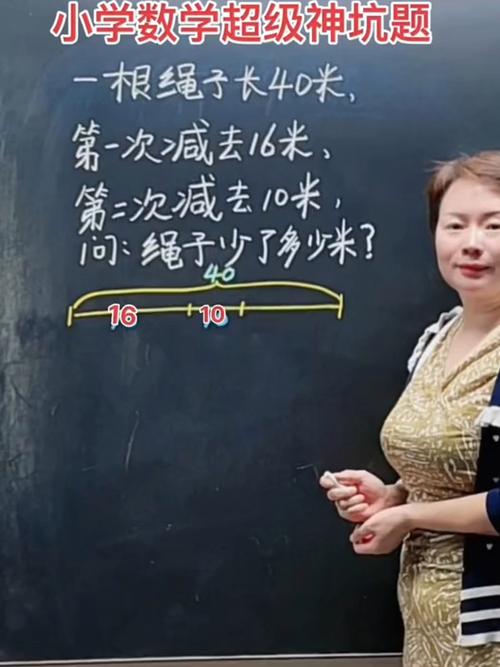

审题类陷阱:信息遗漏,答非所问

- 典型表现: 没看清单位(厘米看成米)、漏掉关键条件(如“往返一次”只算单程)、曲解题意(如把“各多少”理解为“共多少”)、忽视问题要求(如要求列方程却用算术法)。

- 破解之道:

- 指读训练,强迫专注: 低年级可用手指指着题目文字逐字阅读,确保每个字都入脑,高年级可练习默读时在脑中“划重点”。

- 信息提取与转化: 教孩子边读题边用横线划出已知条件,用圆圈标出问题关键要求,将复杂的文字描述尝试转化为简单的图示或数量关系式。

- “最后一句”检查法: 解题前,务必让孩子再快速扫一眼问题的最后要求,确认所求内容。

-

解题策略类陷阱:方法不当,南辕北辙

- 典型表现: 面对复杂问题无从下手、不会画图辅助、生搬硬套公式、分类枚举时重复或遗漏。

- 破解之道:

- 化繁为简,拆解目标: 引导孩子将大问题分解成几个小步骤,比如行程问题,先明确是“相遇”还是“追及”,再找速度、时间、路程关系。

- 善用工具,数形结合: 强烈鼓励画图!线段图、示意图、表格、列举树状图,都是理清思路的利器,图形能让抽象关系瞬间直观。

- 假设与验证: 对于难题或选择题,可尝试假设一个答案代入题目验证,反推是否合理。

养成关键习惯,让避“坑”成为本能

- 重视基础练习,熟能生巧: 计算基本功(口算、竖式)务必扎实,概念理解后,针对性练习不可少,但避免无意义的题海,重在质量。

- 建立专属“错题银行”: 准备一个错题本(电子或纸质)。不是简单抄题抄答案! 要记录:原题、错误答案、错误原因分析(是计算?概念?审题?)、正确解法、知识点定位,定期复习,尤其是考前。

- 培养“慢即是快”的心态: 反复强调:读题慢一点,思考细一点,书写规范一点,检查多一点,追求一次做对比快速做完再返工更高效。

- 鼓励“讲出来”: 让孩子当小老师,把解题思路讲给家长听,能清晰讲明白,才代表真正理解,讲解过程常能发现自己思维的漏洞。

家长助力,智慧陪伴

- 平和心态,关注过程: 看到错题,先别急着批评,和孩子一起分析“坑”在哪里,肯定他思考的努力,把错误当作学习的机会,家长急躁会让孩子更害怕犯错。

- 善用资源,适时点拨: 当孩子卡壳时,不要直接给答案,用提问引导:“题目要求我们求什么?”“已知条件有哪些?”“你想到可以怎么入手?”“画个图试试看?”,点到即止,启发思考。

- 联系生活,感受应用: 购物算账、规划路线、测量房间、分配物品… 将数学融入生活,孩子能更深刻理解概念,明白学习意义,提升兴趣。

小学数学的“坑”,是孩子思维成长必经的阶梯,每一次对“陷阱”的剖析和跨越,都是逻辑能力、专注力和解决问题能力的淬炼,与其害怕出错,不如教会孩子识别陷阱、掌握方法、养成习惯,当孩子学会带着“火眼金睛”和扎实的策略去解题时,数学路上的“坑”终将成为他们自信跃过的基石——数学的魅力,正是在拆解难题、突破思维定势的过程中闪耀光芒。

发表评论