小学二年级数学“角”的教学策略(给家长与教师的实用指南)

小学二年级的孩子初次系统接触“角”的概念,这对他们的空间观念发展至关重要,作为一线教师,我深知这个抽象几何概念的入门教学需要特别的策略,以下分享经过实践验证的有效方法:

联结生活,感知“角”的存在

- 身体感知: 鼓励学生张开手臂、弯曲手指,用身体感受“张开”的动作,初步体会“角”与开口大小相关。

- 实物探索: 引导学生观察教室和身边物品:“看,三角尺上有尖尖的角!课本封面四个地方也有角,找找看,红领巾、墙角、钟面上指针形成的,是不是也有角?” 让他们触摸物品上的角,感受“尖尖的顶点”和“直直的边”。

- 生活联想: 提问:“生活中哪里还藏着角?”(如打开的剪刀、扇子、五角星的一角),建立角来源于生活的认知。

动手操作,建立“角”的清晰表象

- 制作活动角: 提供两根硬纸条(或小棒)和一枚图钉(或两脚钉),指导学生将两根纸条的一端固定在一起,通过旋转另一端的纸条,动态演示角可以变大(张开)变小(合拢),直观理解角的大小由两边张开程度决定,与边的长短无关(这是关键难点!)。

- 画角练习: 从简单模仿开始,教师规范演示:先点一个点(顶点),再用尺子从这个点出发画两条直直的线(边),让学生在练习本上反复描画、独立画角,强调“顶点”和“直直的边”这两个核心要素。

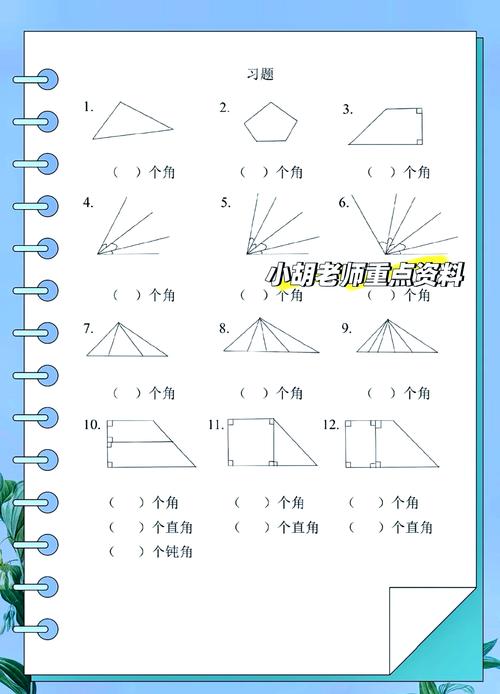

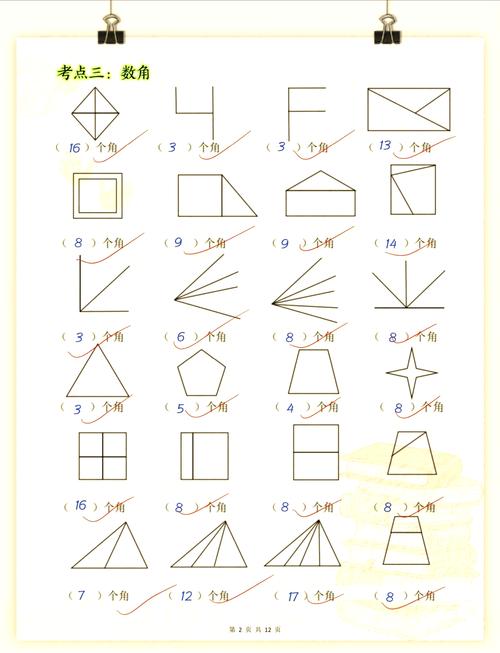

- 寻找与分类: 提供包含不同大小、方向的角的图片或实物(如三角板、几何图形卡片),让学生找出所有角并尝试按大小(如“大大的角”、“小小的角”)或形状(如“尖尖的角”、“方方正正的角”即直角)进行简单分类,为后续认识直角铺垫。

趣味活动,巩固概念与应用

- “角”侦探游戏: 在教室或家中指定区域,开展“寻角比赛”,看谁找到的物品上的角最多、最特别,分享发现时,要求指出角的顶点和边在哪里。

- “变大变小”指令: 学生利用自制的活动角,根据教师或家长口令(如“让角变大一点”、“让角变小很多”)快速操作,加深对“角的大小由张开程度决定”的理解。

- 创意拼角画: 提供多种颜色的角形卡片(或用纸剪出不同大小的角),鼓励学生发挥想象力,用这些角拼贴出有趣的图画(如小鱼、房子、机器人),体会角的组合乐趣。

关键难点突破与注意事项

- 大小与边长无关: 这是教学重点和易错点,务必通过活动角的操作(固定顶点,只改变两边张开度,或固定张开度只改变边长度),让学生亲眼观察、亲手验证角的大小变化规律,可用对比图辅助理解。

- 直观认识直角: 利用三角板上的直角作为标准参照物,引导学生去比一比身边物品(如课本角、门框角、桌角)是否和三角板的这个角一样“方方正正”,强调直角是一种特殊的、非常常见的角。

- 规范语言引导: 教师语言要准确、清晰,使用“顶点”、“边”、“张开”、“合拢”、“角的大小”等标准数学词汇,避免模糊不清的描述。

作为在低年级数学课堂深耕多年的教师,我始终认为:角的教学核心在于“具身经验”与“动态感知”,与其过早陷入抽象定义,不如让孩子充分动手操作、观察比较,在真实体验中自然建构角的表象,理解其核心属性——顶点、边以及张开程度决定大小,扎实的生活化启蒙,能为后续几何学习奠定坚实基础。

可以通过实物展示、游戏互动等方式引导学生直观感受角的形状和大小,结合图形描述及生活实例讲解角度概念与分类等基础知识;鼓励孩子动手制作不同大小的纸折模型来加深理解并巩固知识掌握程度是关键所在!