小学有坑的数学题怎么做?掌握方法轻松避坑!

小学阶段的数学题看似简单,实则暗藏不少“陷阱”,孩子稍不留神,就可能掉进出题人精心设计的“坑”里,作为家长或老师,帮助孩子识别并跨越这些障碍,不仅能提升成绩,更能培养严谨的数学思维,下面来看看常见“坑题”类型及破解之道:

典型“坑题”类型与解法剖析

-

植树问题:

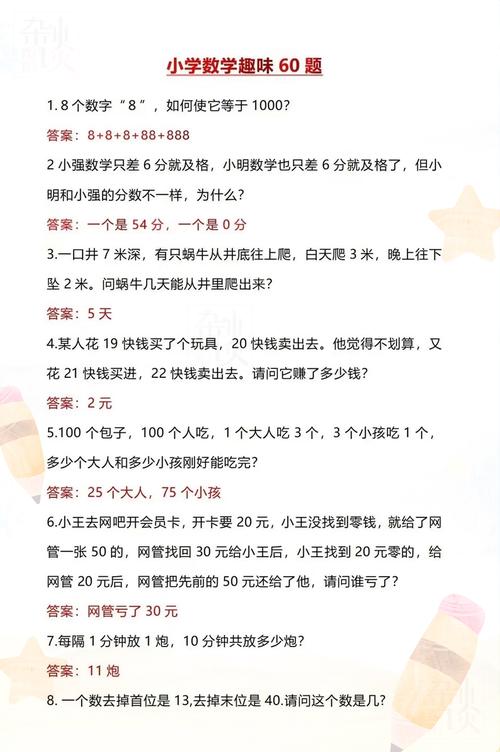

- 经典陷阱: 在一条长100米的路边植树,每隔5米种一棵,需要多少棵树?孩子容易直接计算:100 ÷ 5 = 20(棵)。

- “坑”点: 忽略了路的两端都需要种树(或特定要求),导致少算一棵。

- 正确解法: 段数 + 1 = 棵数(两端都种),100 ÷ 5 = 20(段),20 + 1 = 21(棵)。关键: 看清题目要求是“两端都种”、“只一端种”还是“两端都不种”。

-

年龄问题:

- 经典陷阱: 小明今年8岁,他妈妈今年35岁,几年后妈妈的年龄是小明的3倍?孩子可能设x年后:35 + x = 3(8 + x),解得x = 11/2(非整数,不合理)。

- “坑”点: 年龄差不变(35 - 8 = 27岁),但倍数关系会随时间变化,错误地认为倍数关系固定。

- 正确解法: 利用年龄差不变:设x年后,妈妈年龄是小明的3倍,则 35 + x = 3(8 + x),解方程:35 + x = 24 + 3x -> 35 - 24 = 3x - x -> 11 = 2x -> x = 5.5(年),但年龄通常按年计算,5.5年意味着半年后,此时妈妈40.5岁,小明13.5岁,40.5 ÷ 13.5 = 3,确实成立。关键: 理解年龄差恒定,倍数关系可变,答案有时可能是小数(符合现实)。

-

行程问题(相遇/追及):

- 经典陷阱: 甲乙两人从相距600米的两地同时出发相向而行,甲每分钟走50米,乙每分钟走70米,一只小狗与甲同时同地出发,以每分钟100米的速度向乙跑去,遇到乙后立即返回跑向甲,如此反复,直到两人相遇,问小狗一共跑了多少米?孩子可能试图计算小狗每次往返的路程,陷入复杂循环。

- “坑”点: 被小狗复杂的折返路线迷惑,忽略了核心要素——小狗跑的时间就是两人相遇所用的时间。

- 正确解法: 先求两人相遇时间:600 ÷ (50 + 70) = 600 ÷ 120 = 5(分钟),小狗速度恒定100米/分钟,则小狗跑的路程 = 速度 × 时间 = 100 × 5 = 500(米)。关键: 抓住“同时开始,同时结束”这个隐藏条件,化繁为简。

攻克“坑题”的实用策略

- 圈画重点,字字斟酌: 教会孩子养成慢读题、细审题的习惯,用笔圈出关键词如“一共”、“至少”、“最多”、“除”、“和”、“差”、“倍”、“每隔”、“两端”等,特别注意括号里的条件或单位换算(如米/厘米、小时/分钟)。

- 动手画图,直观呈现: 对于行程问题、植树问题、几何问题等,鼓励孩子画线段图、示意图,图形能清晰展现数量关系和空间位置,有效避免想象错误。

- 厘清概念,夯实基础: 确保孩子真正理解数学概念的本质(如周长、面积、体积、倍数、分数意义、速度概念),概念清晰是避开陷阱的基石。

- 逆向思维,代入验证: 算出答案后,养成代入原题或实际情况检验的习惯,比如年龄问题答案是否合理?植树问题答案是否符合生活常识?单位是否一致?计算是否有误?

- 总结归类,举一反三: 引导孩子将遇到的“坑题”进行整理归类,分析错误原因(是概念不清?审题马虎?方法不当?),通过练习同类型题目,加深对“陷阱”模式的识别能力。

- 保持耐心,提升信心: 遇到“坑题”做错很正常,重要的是分析原因,学习正确方法,避免急躁批评,多鼓励孩子探索和思考的过程。

面对小学阶段的数学“坑题”,培养孩子敏锐的审题能力、扎实的基础概念、灵活的解题策略以及严谨的验证习惯至关重要,与其惧怕陷阱,不如将它们视为锻炼思维严谨性和解决问题能力的宝贵机会,孩子每一次成功“避坑”,都是数学思维成长路上的坚实一步。数学的魅力不仅在于答案正确,更在于探索过程中思维的碰撞与严谨习惯的养成,这才是伴随孩子长远发展的核心能力。

小明计算“一根木头锯成5段需要20分钟,锯成10段需要几分钟?”时,脱口而出“40分钟”,你看出问题了吗?(提示:锯的次数和段数关系是关键“坑”点!)

发表评论