初中生数学能力进阶指南

数学难题卡壳?公式定理混淆?成绩徘徊不前?许多初中生面对数学的困境,根源往往在于方法不当,二十年一线教学观察发现,突破数学瓶颈并非遥不可及,关键在于策略调整与习惯重塑。

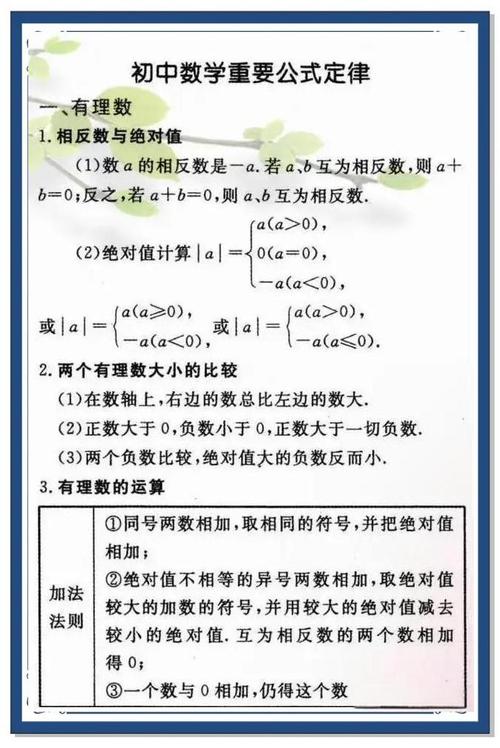

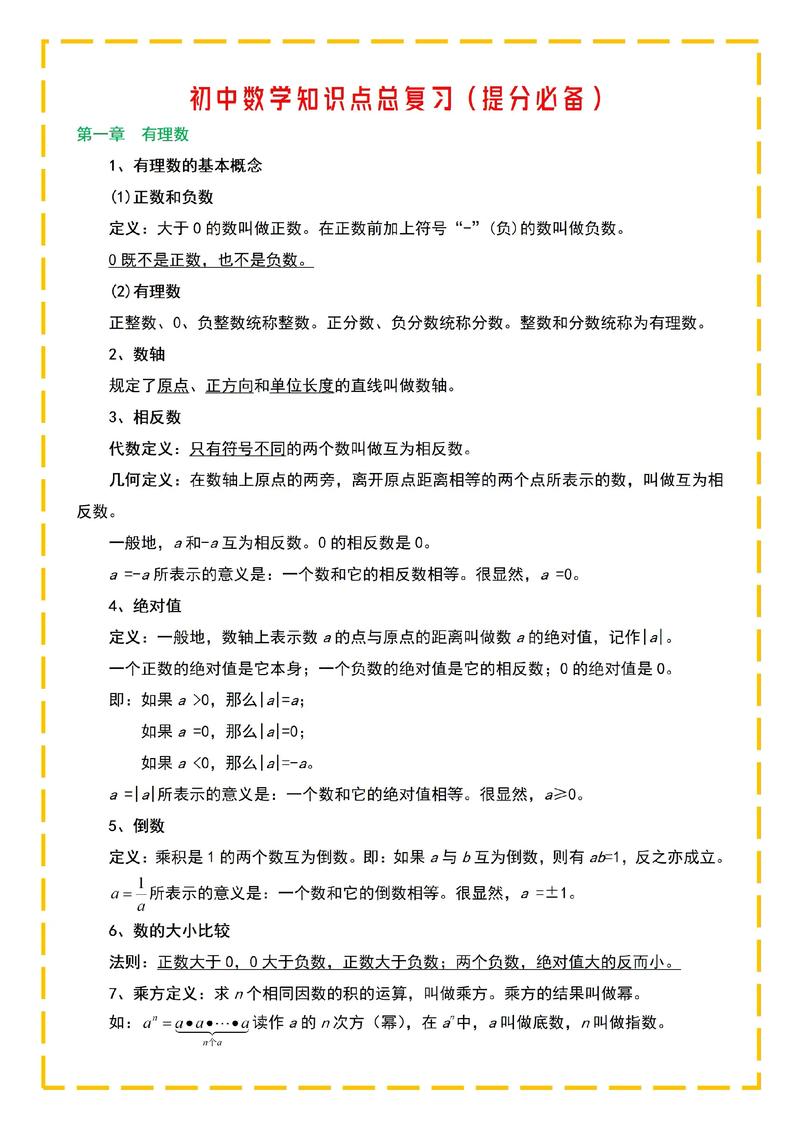

根基不牢,地动山摇。 清晰理解每个概念的定义、公式的推导过程至关重要,学习完全平方公式时,不能仅满足于记忆 (a+b)² = a² + 2ab + b²,更要动手画图或用几何模型验证其成立过程,课堂上务必紧跟老师思路,有疑问当场提出或标记,课后立即弄懂,每天抽出10分钟回顾当天所学,尝试不看笔记复述核心概念,效果远超考前突击。

错题本是进步的黄金手册。 建议使用活页本,按章节或知识点分类整理,记录时不仅抄写错题和正确答案,更要用红笔清晰标注错误根源——是概念混淆(如分不清“平方根”与“算术平方根”)、计算失误、还是思路偏差?旁边用蓝笔写下完整、规范的解题思路和关键步骤提醒,每周固定时间重做错题,直至能独立、流畅解出,学生小明坚持此法三个月,期中几何模块分数提升了23分。

解题思维需刻意锤炼。 面对复杂题目,学会拆解:已知条件是什么?所求目标是什么?它们之间可能通过哪些定理、公式产生联系?几何题中,若直接证明困难,可尝试添加辅助线构造全等三角形或相似三角形;代数应用题,多设未知数建立方程往往柳暗花明,每天进行一道中等偏上难度题目的限时(20分钟内)独立思考训练,比盲目刷十道简单题更有效,深度思考的过程就是大脑建立强韧神经连接的过程。

让数学在生活中显形。 逛超市比较商品单价折扣是最佳“函数与不等式”实践;观察篮球抛物线轨迹理解二次函数图像;家庭旅行规划路线涉及最短路径思考,尝试用数学眼光解读新闻中的统计数据,甚至动手测量计算房间面积,这种具身体验能将抽象符号转化为鲜活认知,极大提升学习兴趣和应用意识——兴趣恰是最持久的内驱力。

稳定节奏胜过冲刺消耗。 与其考前熬夜,不如细水长流,每天固定投入30-45分钟给数学:15分钟复习巩固+15分钟新知识预习+15分钟针对性练习,预习时先通读教材,圈出疑问点,带着问题听课效率倍增,建立清晰的知识网络图,例如用思维导图串联“一次函数”的性质、图像、应用及与“一元一次方程”、“不等式”的关联,让知识由点成网,保证充足睡眠,大脑在深度休息时才能有效整合白天所学。

数学能力的提升,如同精心培育一棵树,扎实的概念理解是深扎的根系,严谨的错题复盘是修枝剪叶的过程,灵活的思维训练是向上生长的主干,而日常的坚持与良好习惯则是阳光雨露,当看到孩子面对难题时眼中闪烁的思考光芒,当原本晦涩的符号逐渐展现出清晰逻辑之美,那份由内而生的领悟与自信,正是数学学习路上最珍贵的收获,磨刀不误砍柴工,科学的方法辅以持续的行动,数学高峰,终可攀登。

某市重点中学王老师教学手记: “真正拉开差距的并非天赋,而是面对错题的态度,把每一道错题当作发现知识漏洞的‘探测器’,耐心分析、彻底攻克,两个月内数学能力必有质的飞跃,最怕的是用‘粗心’二字掩盖所有问题。”

发表评论