看着讲台上侃侃而谈的老师,学生们眼神却有些迷茫;精心设计的互动环节,台下反应平平——这样的场景,数学老师们想必不陌生,一堂高效的数学课,绝非偶然,其根基往往在于一份扎实、精准的课例设计,作为深耕初中数学教学多年的实践者,我深知课例是教学的“施工蓝图”,直接关乎课堂成效,如何打磨出一份高质量的初中数学课例呢?以下是我的核心经验:

锚定核心目标:从“教什么”到“学到什么”

- 精准定位: 课例设计起点是清晰、可衡量的教学目标,深入研读《课程标准》,吃透教材编写意图,明确本节课在知识体系中的位置(是概念新授、性质探究还是综合应用?)。

- 三维融合: 目标设定需涵盖知识技能、过程方法、情感态度价值观,避免笼统表述如“掌握公式”,应具体化为“学生能独立推导平方差公式,并解释其几何意义;在小组探究中体会数形结合思想”。

- 学生本位: 时刻反问:这个目标对学生意味着什么?他们学完能做什么?目标应表述为学生达成的结果(如“80%学生能正确运用公式解决基础问题”)。

深度剖析学情:找准教学的“起跑线”

- 认知起点: 学生已具备哪些相关知识、技能?哪些是易混淆点?哪些生活经验可迁移利用?讲“一次函数图像”,需确认学生是否牢固掌握平面直角坐标系、正比例函数图像。

- 思维特点: 初中生抽象思维逐步发展,但仍需具象支撑,设计需考虑其认知负荷,将抽象概念(如函数定义)转化为直观模型或生活实例。

- 潜在障碍: 预判学生可能遇到的困难点(如负号处理、复杂情境建模),并在设计中预留“脚手架”和突破策略,去年在《平行四边形性质》课例中,通过前测发现62名初二学生中,有近1/3对“对角线互相平分”的理解存在困难,便针对性增加了动态几何软件的演示环节。

精构学习活动:让思维“动”起来

- 问题驱动: 设计有挑战性、开放性的核心问题链,替代零碎提问,如探究“三角形内角和”,可从“任意撕下三角形三个角,能否拼成一个平角?”引发猜想,再通过度量、折叠、推理多路径验证。

- 情境真实: 数学源于生活,回归生活,将抽象知识嵌入真实或拟真情境,学习“一元一次方程”,设计“为班级春游选择租车方案”的任务,比较不同公司的计价方式。

- 探究体验: 数学是“做”出来的,设计动手操作(剪纸、拼图)、实验观察(几何画板动态演示)、合作交流(小组讨论解题策略)等活动,让学生亲历知识形成过程,积累活动经验,概念灌输十遍,不如学生自己动手推导一遍来得深刻。

- 分层递进: 活动设计要体现梯度,由浅入深,由具体到抽象,满足不同层次学生需求,设置基础巩固题、能力提升题、拓展挑战题。

聚焦关键难点:巧设“脚手架”

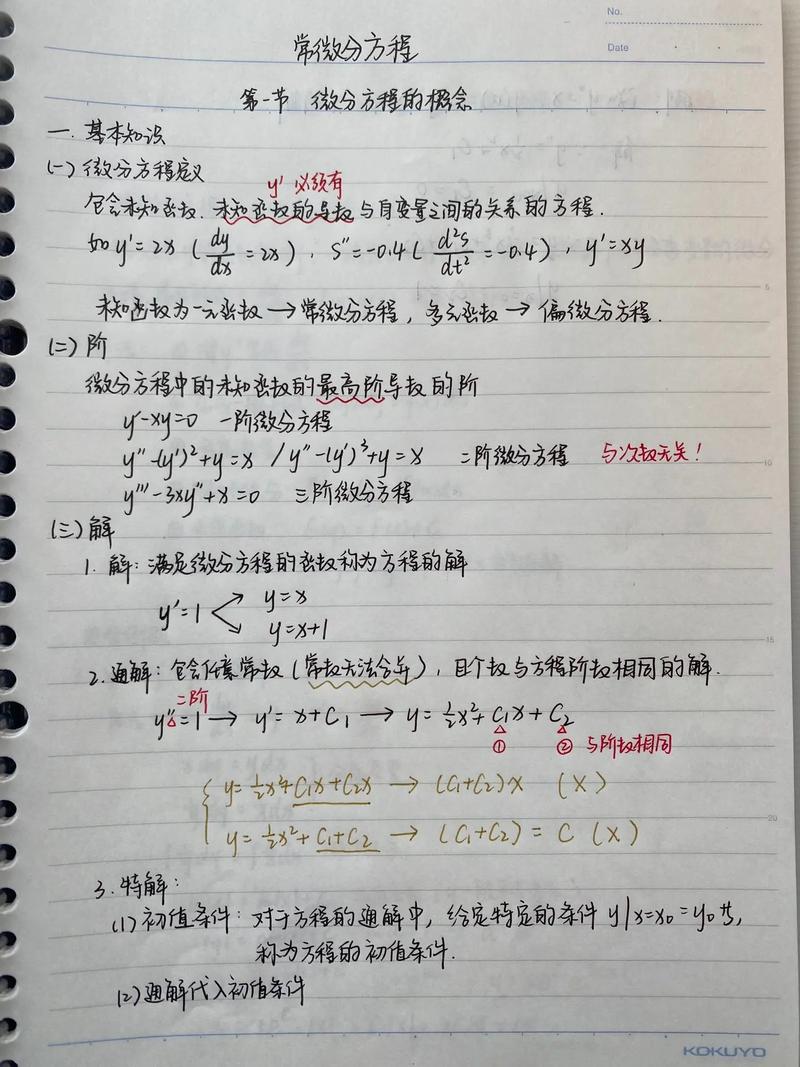

- 预见难点: 准确识别本节课的核心概念、易错点、思维转折点(如从算术到代数、从常量到变量)。

- 搭建阶梯: 针对难点,设计有效的支持策略,如:

- 直观化: 用数轴理解负数运算,用面积模型解释乘法公式。

- 类比迁移: 类比小学整数运算律学习有理数运算律。

- 变式训练: 设计概念辨析题、一题多解题、多题归一题,深化理解。

- 思维外显: 鼓励学生“出声思考”,暴露思维过程,教师及时点拨。

- 信息技术赋能: 合理运用几何画板、GeoGebra等工具,动态呈现图形变换、函数变化规律,突破空间想象局限。

嵌入评价反馈:教学评一体化

- 过程性评价: 将评价融入学习活动,观察学生操作、倾听讨论发言、分析课堂练习,即时判断目标达成度,调整教学节奏,一个有效的提问、一次小组巡视的发现,都是宝贵的评价信息。

- 多样化评价: 除纸笔测验,采用口头反馈、学习单、思维导图、项目作品、自我评价表等多种方式,全面评估学习效果。

- 目标导向: 设计的练习、检测题必须紧密对应教学目标,起到诊断和巩固作用,避免盲目追求题量,确保题目质量,能有效反映学生对核心知识的掌握程度和应用能力,宁可少讲两道题,也要把关键思路讲深讲透。

持续反思迭代:课例的“生命力”

- 教后复盘: 课堂教学结束后,及时反思:预设目标是否达成?活动效果如何?难点突破是否成功?学生有哪些精彩生成或意外困惑?

- 记录调整: 将反思心得、课堂实录片段、学生典型作品或错例补充到课例中,注明调整建议,这份动态记录是教师专业成长的珍贵档案。

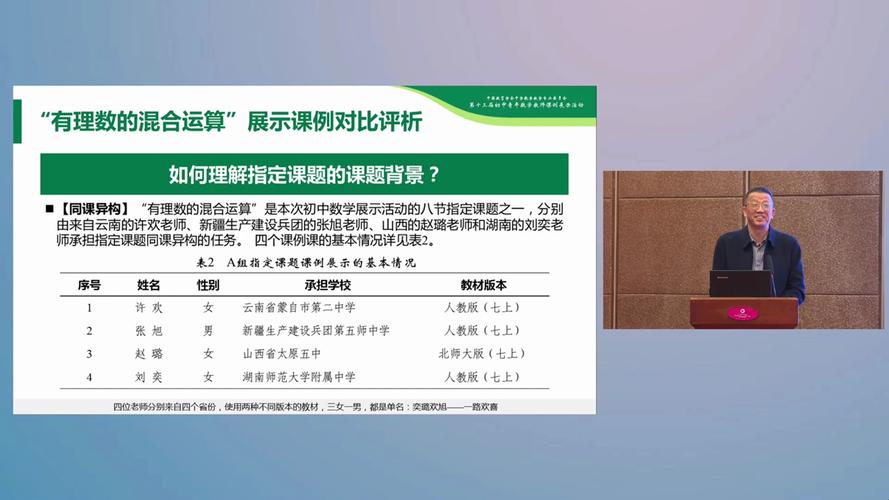

- 同行研磨: 积极参与教研组活动,分享课例,听取同伴意见,汲取集体智慧,不同视角的碰撞常能带来新的启发。

一份优秀的初中数学课例,是教师教育理念、学科素养、学生理解与实践智慧的综合体现,它绝非教案的简单翻版,而是以学生深度学习为中心的系统设计,磨课例的过程,就是磨理念、磨教材、磨学生、磨教法的过程,我始终认为,教师投入在课例设计上的每一分钟深思,都能在学生的课堂收获和思维成长中得到丰厚的回报,好的数学课,始于一份用心的课例;而学生的数学素养,就在这一份份精心打磨的课例中悄然生根、拔节。每份精心设计的课例,都是师生共同探索数学世界的一份思维导航图,清晰度决定了航程的深度与广度。 这,就是数学教学最朴素的真理。

发表评论