小学数学学习的金钥匙

小学数学,学什么?是背公式、刷题海,还是理解本质、触类旁通?答案显而易见——真正有效的学习,在于能否“举一反三”。

“举一反三”不是天赋,是方法

它考察的并非孩子多聪明,而是能否将一道题的解法迁移到一类题上,理解“3×4=12”,孩子应该自然想到:

- 12÷4=3(逆运算)

- 4×3=12(交换律)

- 面积计算(应用场景)

这种思维打通了知识点间的壁垒,让数学从零散的点连成网。

课堂如何渗透“举一反三”?

- 追问“为什么”比“怎么做”重要: 解完一道行程问题,引导孩子思考:“如果速度变化,时间会怎样?换成工程问题,思路是否相通?”

- 鼓励“一题多解”: 计算“25×24”,除了列竖式,能否拆成25×20+25×4?或25×4×6?不同路径指向同一答案,思维更开阔。

- 从生活入手建模: 学习“比例”,让孩子调配饮料(浓缩液与水),或按比例缩放图画,抽象概念具象化,理解更深。

家长助力:不做“监工”,做“向导”

- 关注过程而非结果: 孩子做错题,别急着纠正答案,问:“你是怎么想的?” 了解思路卡点,比重复十遍更有价值。

- 善用开放性问题: “除了课本方法,你还能怎么解这道题?”“家里哪些地方用到了对称?” 激活孩子主动联想。

- 玩转数学游戏: 24点、数独、七巧板……在规则中探索策略,潜移默化锻炼逻辑迁移能力。

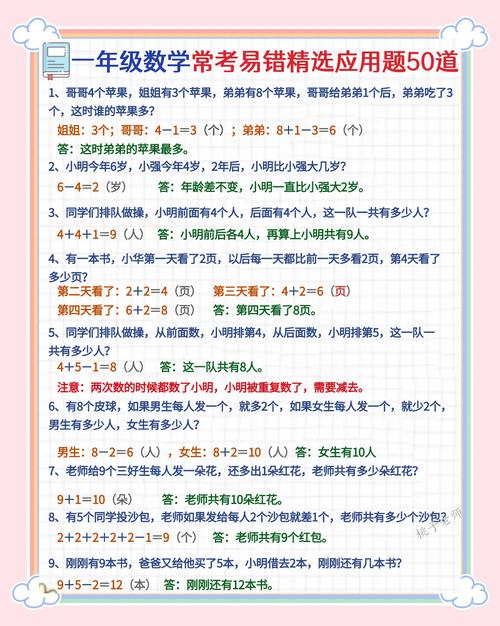

警惕误区:举一反三 ≠ 题海战术

盲目刷题是惰性学习,大量重复练习可能短暂提高分数,却扼杀思考本能,关键在于精炼:

- 精选典型例题,深入剖析;

- 错题不重做,先重析——找到根源,针对性变式训练;

- 留出“发呆”时间,让孩子消化、联想。

数学不是记忆的负担,而是思维的体操,当孩子面对新问题能从容拆解:“这个和以前学的XX很像……”,便是举一反三的力量——它赋予孩子的不仅是分数,更是受益一生的思考力。

真正有效的数学启蒙,不在于提前学了多少,而在于是否在孩子心中种下“联系”的种子。

发表评论