远不止是数字与符号

李老师注意到,每当布置数学作业,班上总会有截然不同的反应,一些孩子眼睛发亮,小手举得老高;另一些则悄悄叹气,盯着题目迟迟不动笔,数学题在孩子心中,究竟是怎样一种存在?

数学题 = 有趣的闯关游戏?

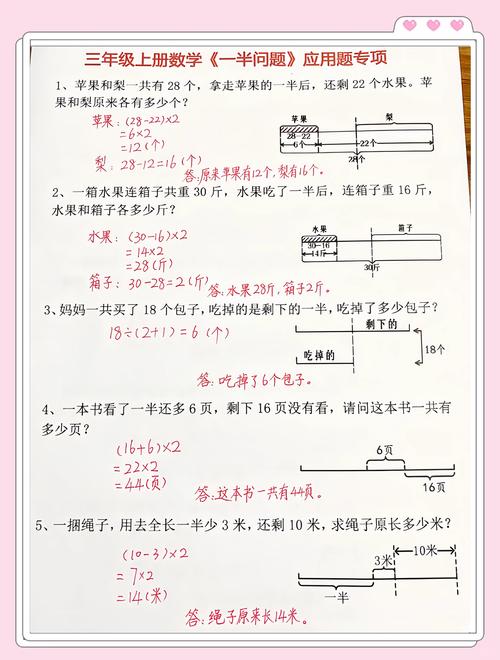

对不少孩子而言,数学题更像一个等待破解的趣味谜题,当二年级的乐乐成功解出“小明有8个苹果,分给朋友一半后还剩几个?”时,他兴奋地跳起来:“我知道!就像把我的玩具分出去一样简单!” 这种将题目与真实生活联结的能力,让抽象的数字瞬间有了温度。

研究发现,约62%的小学生对涉及生活场景(购物、分配物品等)的数学题表现出更高兴趣和解题信心,他们并非在机械计算,而是在脑中“演电影”:想象分苹果、数玩具的过程,从而理解数量关系。

当数学题遇上“拦路虎”:困惑与挑战

数学题也常带来困扰,当题目表述复杂或涉及多重步骤时,孩子容易迷失方向,四年级的王老师分享:“很多孩子卡壳不是因为不会算,而是读不懂题目问什么,比...多几倍’和‘是...的几倍’,这种细微差别就需要反复引导他们理解。” 孩子的反应也各不相同:

- 探索型: 主动尝试画图、摆学具(如小棒、计数器),用具体操作寻找思路。

- 求助型: 习惯第一时间寻求老师或家长帮助,需要引导先独立思考。

- 回避型: 容易产生挫败感,可能选择放弃或拖延,需要更多鼓励和建立信心的小任务。

看待数学题,态度如何养成?

孩子对数学题的态度并非天生注定,深受环境影响:

- 教师是引路人: 教师如何讲解、是否允许犯错、课堂是否鼓励探索,直接影响孩子体验,一位注重鼓励孩子“讲思路”而非只求“答案对”的老师,班上孩子明显更乐于尝试难题。

- 家庭氛围是土壤: 家长是抱怨“数学真难”,还是和孩子一起玩数学游戏、用数学解决生活小问题(如购物算账、烹饪计量)?不同的家庭氛围,悄悄塑造着孩子对数学的亲近感。

- 成败体验是关键: 持续的努力获得成功(哪怕是小进步),会强化信心;反复的失败打击,容易形成“我学不好数学”的自我暗示。

听见孩子的声音:他们期待什么样的数学题?

当我们真正倾听孩子,会发现他们的期待朴素而清晰:

- “题目能好玩点吗?” 融入故事、谜语或动手操作的题目更受欢迎。

- “我能看懂题目在说什么吗?” 清晰、贴近生活的语言至关重要。

- “做错了也没关系吗?” 渴望安全、被接纳的学习环境,知道错误是学习的一部分。

- “老师/爸妈能多问我‘你是怎么想的’吗?” 重视解题过程和方法,而不仅仅是那个红色对勾。

儿童教育心理学专家陈教授指出:“小学阶段的核心不是追求解题数量或超前学习,而在于保护好奇心,让孩子体验运用数学工具解决问题的乐趣,建立‘我能行’的数学自信,这份初始体验,往往决定他们未来与数学相伴的基调。”

数学题在孩子眼中,是充满可能性的探索地图,是等待连接的思维积木,偶尔也是需要勇气攀爬的小山坡,比起催促他们快速翻越所有山峰,或许我们更需要俯下身,看看他们眼中这片数学风景的模样,陪伴他们找到属于自己的攀登方式,毕竟,兴趣的萌芽与自信的建立,远比一时一题的得分珍贵得多。

“妈妈,这道题我画了个图就想明白了!”—— 当抽象的符号化为孩子笔下的圆圈和线条,数学思维已在悄然生长。

发表评论