掌握初中数学第三章的实用指南:方法与信心并重

许多同学在学习初中数学时,面对新章节,尤其是关键的第三章,可能会感到些许压力或迷茫,如何高效地掌握这一章的内容,为后续学习打下坚实基础?作为一名有多年教学经验的数学教师,我深知学习方法的重要性,以下分享一些经过验证、切实可行的策略,希望能帮助你顺利攻克第三章。

第一步:主动预习,建立初步认知

- 明确目标: 翻开课本第三章前,先快速浏览章节标题、引言和小结(如果有的话),问自己:本章主要讲什么?要解决什么问题?这与前两章有何联系?带着目标去学习,方向更清晰。

- 花10-15分钟快速通读整章内容,不求甚解,只求了解主要知识点、公式和定理的分布,留意教材中标注的重点、难点和例题类型。

- 标记疑问: 预习时遇到不理解的概念、公式或例题,务必用笔标记出来(比如画个问号),这是你听课时的重点关注对象,带着问题听课效率倍增。

第二步:高效听课,聚焦核心与难点

- 专注核心: 课堂上,紧跟老师的思路,尤其关注预习时标记的疑问点,老师对概念的解释、公式的推导过程、例题的解题思路,往往是理解的关键,别小看这个步骤,它是构建知识框架的基石。

- 勤记笔记: 笔记不是照抄板书,而是记录:核心概念的精炼定义、公式定理的条件与结论、老师强调的易错点、典型例题的解题关键步骤和思路分析,用自己的话简要记录,有助于加深理解。

- 积极互动: 勇于提问!无论是预习的疑问还是课堂上新产生的困惑,及时向老师或同学请教,积极参与课堂练习和讨论,实践是检验理解的最好方式。

第三步:深度练习,巩固与内化

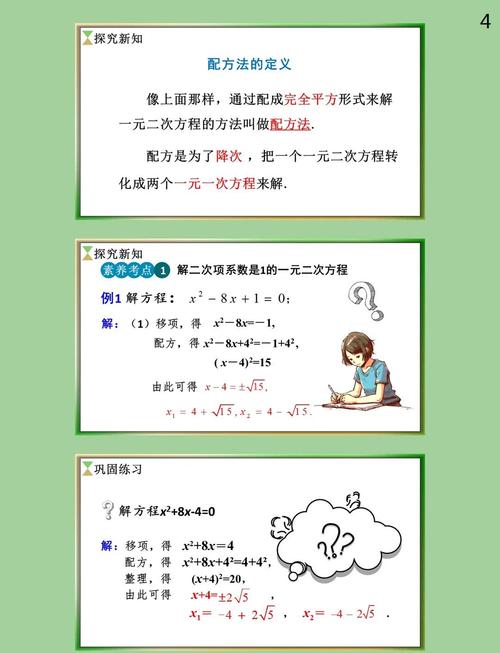

- 从基础开始: 课后首先完成课本配套的基础练习题,这些题目设计通常紧扣概念和公式,目的是帮助你熟悉基本运用,务必独立完成,检验初步掌握程度。

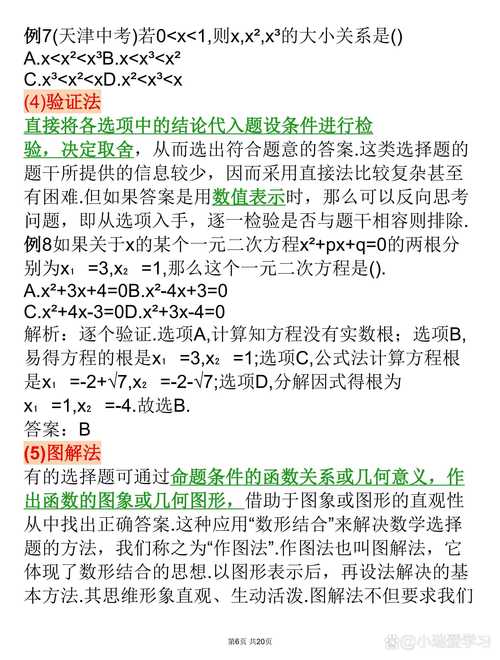

- 精做例题与习题: 课本例题是典范,不要满足于看懂,要合上书本,尝试独立重做一遍,体会解题思路和方法,对于课后习题,特别是中等难度和挑战题,要深入思考:

- 这道题在考什么知识点? (识别考点)

- 解题的关键步骤是什么? (分析思路)

- 有没有其他解法? (发散思维)

- 我容易在哪个环节出错? (反思总结)

- 善用错题本: 建立专属错题本至关重要,不仅记录错题,更要详细分析错误原因:是概念不清?公式用错?计算失误?还是思路偏差?定期回顾错题本,尤其是考前,能有效避免重复犯错,针对性提升。

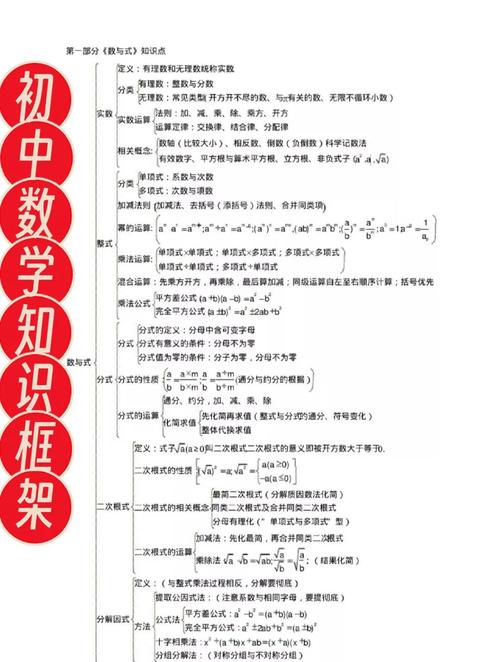

第四步:构建联系,形成知识网络

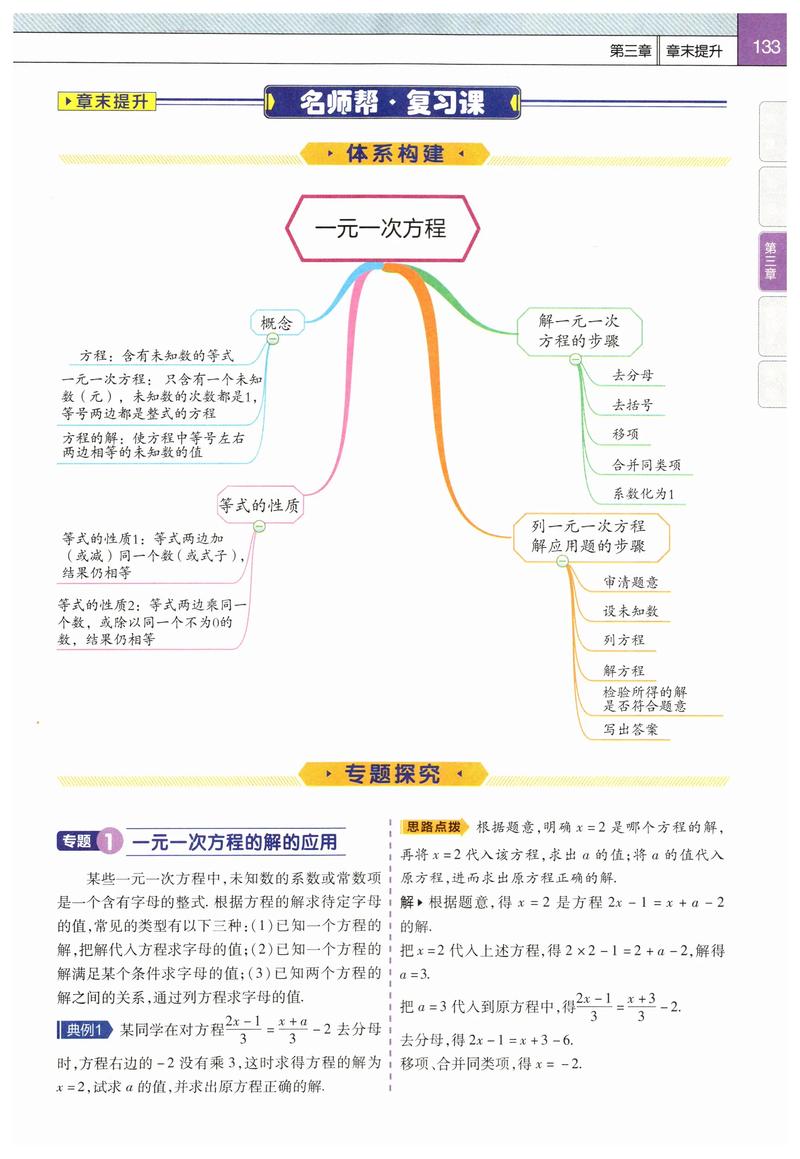

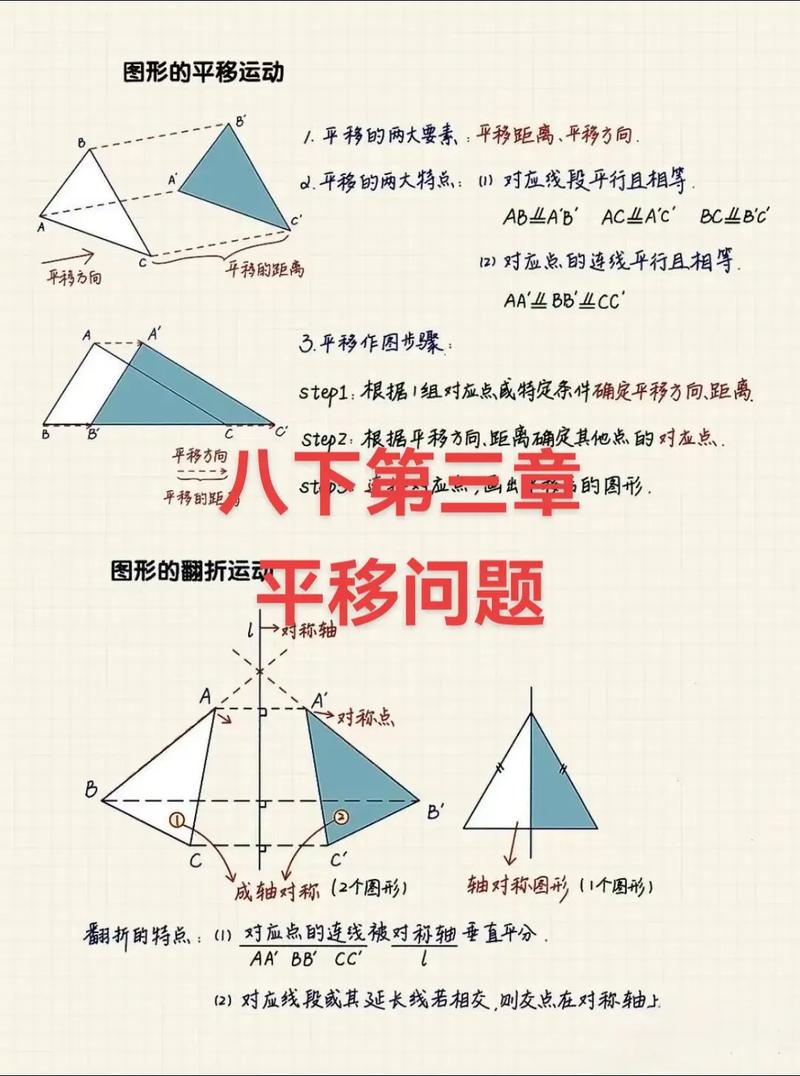

- 回顾与联系: 第三章的知识很少是孤立的,学习新内容时,有意识地思考:它与前面第一、第二章学的哪些知识相关?(第三章学函数,可能用到第二章的方程知识),尝试在脑海中或纸上画出知识点之间的联系图。

- 尝试讲解: “费曼学习法”非常有效,想象你正在向同学讲解本章的一个核心概念或一道典型例题,如果能清晰、有条理地讲明白,说明你真正理解了,讲不通的地方,就是你需要再复习的薄弱点。

- 适度拓展: 在掌握课本内容的基础上,如果学有余力,可以找一些与本章相关的、略有挑战性的题目尝试,或者阅读教材中相关的“阅读材料”或“探究活动”,加深理解,拓宽视野。

个人观点:

学习数学,特别是像第三章这样可能承上启下的关键章节,理解永远优先于死记硬背,公式和定理需要记忆,但更重要的是理解其含义、适用条件和推导逻辑(比如课本第52页的导入问题,就很好地引出了核心概念),遇到困难是正常的,它恰恰是进步的契机,请相信,只要你按照科学的方法,保持耐心和持续的练习(每天坚持15-30分钟比周末突击3小时效果要好得多),积极寻求帮助(老师、同学、家长都是资源),你不仅能学会第三章,更能在这个过程中培养出受益终身的逻辑思维能力和解决问题的信心,数学并非高不可攀的山峰,而是一条需要踏实脚步和正确路径的旅程,你已经出发,坚持下去,山顶的风光属于你。

发表评论