数学文化远不止公式和考试分数,它是一种理解世界的思维方式,解决问题的艺术,初中阶段是形成这种文化素养的黄金时期,具体可以从这些路径入手:

让兴趣成为最好的启蒙老师

- 从生活发现数学之美: 留心观察,建筑中的几何对称、音乐里的节奏比例、自然界中的斐波那契数列、游戏中的策略逻辑,都是数学鲜活的体现,思考“为什么这样设计/运作”,答案常蕴藏数学原理。

- 善用趣味资源: 选择优质的数学纪录片、科普读物、逻辑推理游戏(如数独、棋类、编程启蒙)、数学主题网站或APP,让学习过程摆脱枯燥,充满探索乐趣。

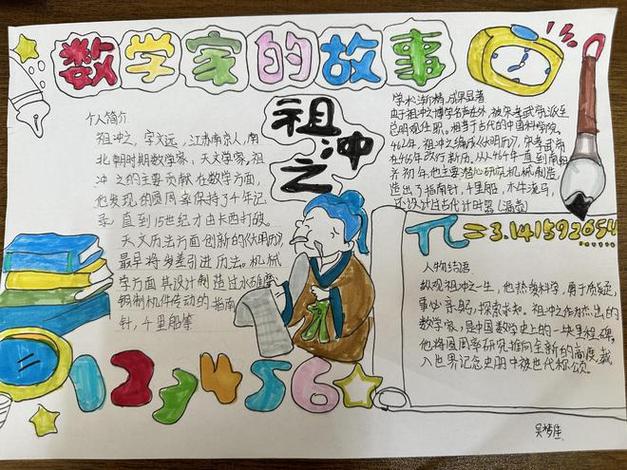

- 寻找榜样力量: 了解古今中外数学家故事,如阿基米德的智慧、祖冲之的执着、吴文俊的创新,理解他们面对挑战的思考过程,感受数学探索的魅力与人文情怀。

将数学融入日常思维习惯

- 建立“数学日记”: 记录生活中遇到的数学问题或有趣现象(如购物折扣计算、旅行路线规划、家庭开支统计),尝试用数学语言描述问题,思考解决方案,培养主动应用意识。

- 养成追问“为什么”的习惯: 不满足于知道公式或答案,多问“这个公式怎么来的?”“为什么这个方法有效?”“还有其他解法吗?” 理解概念本质和逻辑链条。

- 家庭数学对话: 在安全出行、家庭决策、新闻解读等场景中,家长可与孩子自然地讨论其中涉及的数学概念(概率、统计、优化等),营造数学无处不在的氛围。

拓展阅读,打开数学人文视野

- 阅读数学科普经典: 选择适合初中生认知水平的数学文化读物,如《数学之美》《从一到无穷大》《数学家的眼光》,这类书籍不重解题技巧,重在展现数学思想、历史脉络和广泛应用。

- 了解数学史脉络: 知道重要的数学概念(如零、负数、无理数)是如何在解决实际问题中诞生和发展的,理解不同文明的贡献(如古希腊、古中国、阿拉伯),这能打破数学“冰冷”的印象,感受其人文温度。

- 体会数学与艺术的交融: 欣赏分形艺术、埃舍尔的矛盾空间画作、建筑中的数学韵律,理解数学是理性与感性的奇妙结合。

积极参与数学实践活动

- 动手实验与探索: 进行简单的数学实验,如测量验证勾股定理、折纸探索几何性质、利用统计方法调查身边现象,实践能深化理解,带来直观感受。

- 参与数学社团与活动: 加入学校数学兴趣小组、数学建模社团,或参加数学文化节、趣味数学竞赛(不唯分数论),在合作、交流、展示中体验数学的协作性和创造性。

- 尝试数学写作与讲题: 鼓励学生尝试用文字清晰表达解题思路,或向同学讲解一道题,写作和讲解是梳理思维、加深理解的绝佳途径。

培养深度思考与批判性思维

- 重视“慢思考”: 面对难题不急于寻找答案,允许自己有“卡壳”时间,专注分析已知条件,探索不同路径,享受思考过程本身的价值。

- 追求“多解”与“优解”: 不满足于一种解法,尝试从不同角度切入,比较不同方法的优劣,培养思维的灵活性和优化意识。

- 理解“过程”重于“答案”: 关注解题策略的形成、思路的构建、逻辑的严谨性,一个精彩的思考过程,比单纯正确的答案更有文化价值。

- 勇于质疑与验证: 对结论保持合理怀疑,学会用逻辑推理或实例进行验证,培养理性的批判精神是数学文化核心。

建立数学与现实的强连接

- 关注社会中的数学应用: 留意新闻报道中涉及的数据分析、经济模型、人工智能、密码学、环境保护(如碳排放计算)等背后的数学原理,理解数学是推动社会进步的关键力量。

- 尝试解决实际问题: 鼓励学生用所学数学知识,尝试设计解决社区小问题的方案(如优化垃圾分类投放点位置、分析班级运动数据),体会数学的工具性价值。

个人观点: 培养数学文化,如同培育一棵树,兴趣是种子,持续探索和实践是阳光雨露,深度思考和人文浸润是肥沃土壤,初中生不必追求瞬间成为解题高手,关键在于养成用数学眼光观察世界、用数学思维分析问题、用数学语言表达思想的习惯,当数学从课本走入生活,从工具升华为文化,它便不再是负担,而成为探索未知、理解万物秩序的一把钥匙,赋予人终身受益的理性力量与内在美感,这份素养的积淀,远比短期的分数提升意义深远。

发表评论