夯实基础,掌握方法,自信启航

小学六年级数学,是承上启下的关键一年,它不仅是对小学知识的总结与升华,更是为即将到来的初中数学学习奠定坚实基础,这个阶段,找到正确的提升路径至关重要,以下是一些实用且有效的策略,帮助孩子稳步提升数学能力:

深度夯实基础,不留知识死角

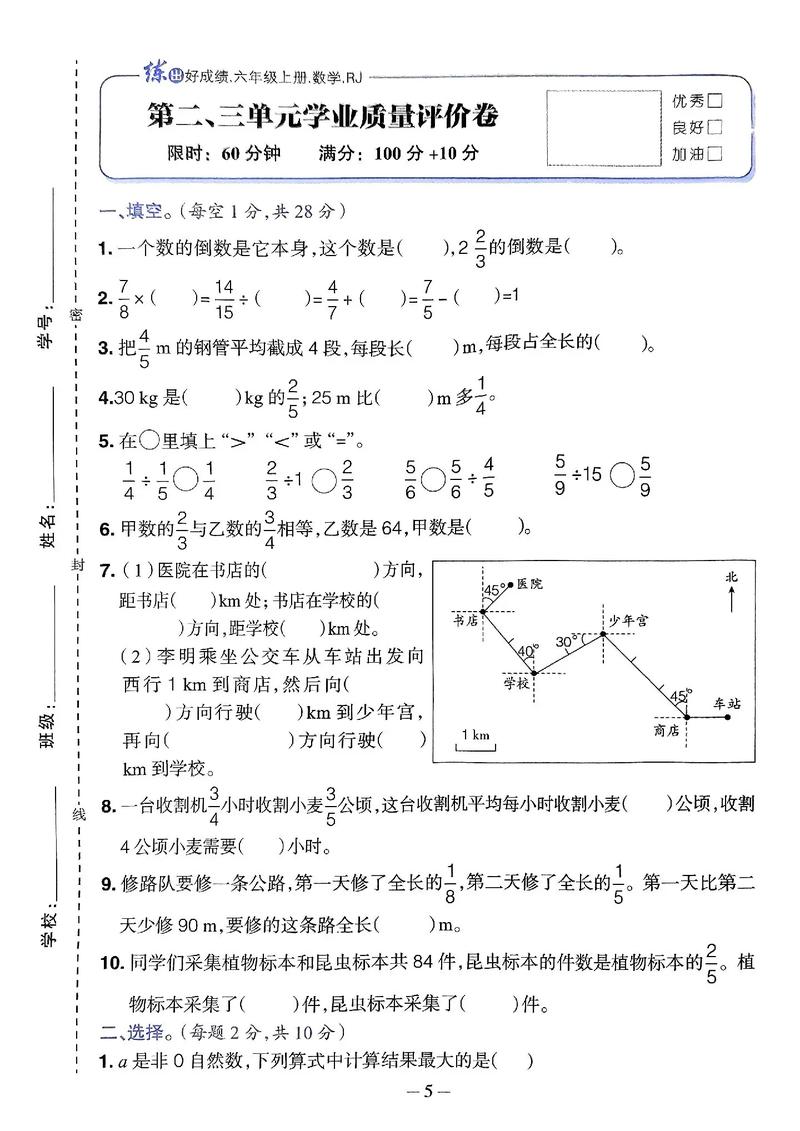

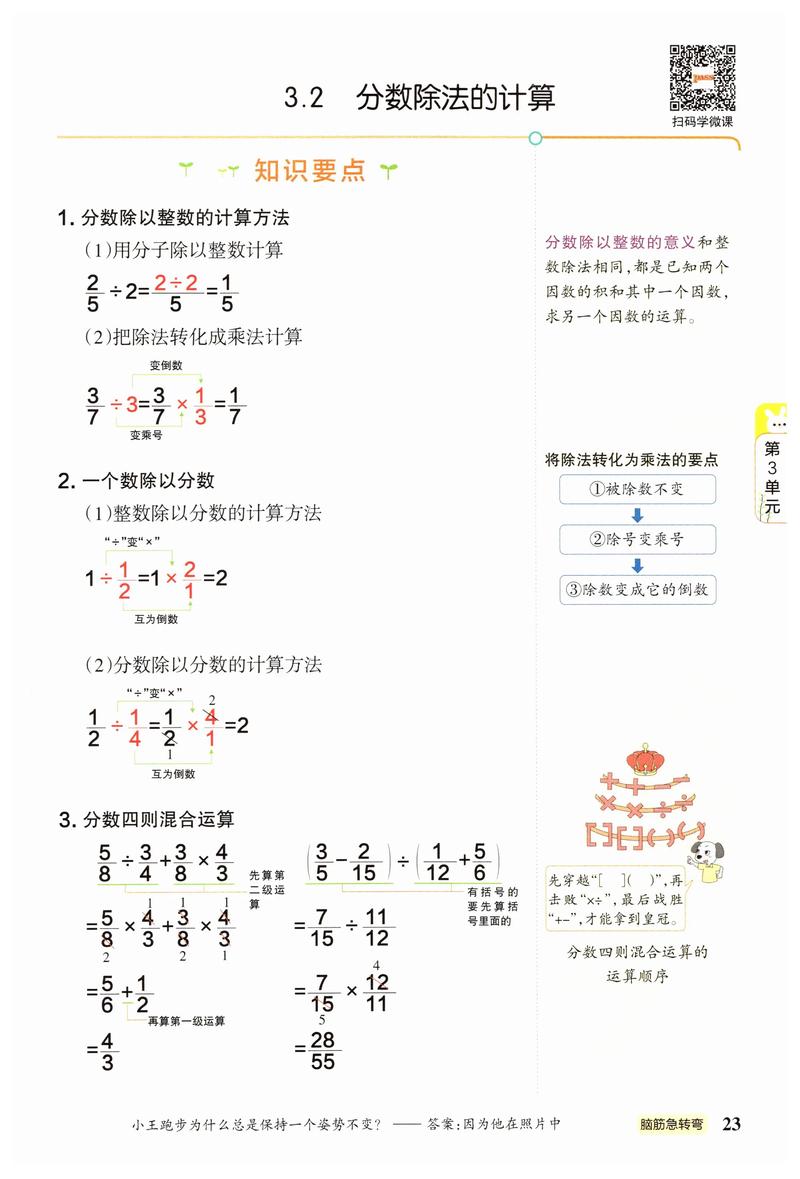

- 精准定位薄弱环节: 引导孩子静心回顾五年级至六年级上学期的知识要点,特别是分数乘除运算、百分数应用、简易方程、圆与圆柱圆锥、比例等核心内容,通过回顾课本例题、课后习题或做少量综合测试题,清晰识别掌握不牢的概念、易错的运算或理解不透的题型,模糊地带往往是提升的突破口。

- 回归课本,吃透概念与原理: 课本是知识之本,务必带领孩子精读课本,不满足于记住公式,更要深入理解每一个数学概念的定义、公式定理的推导过程、适用条件,理解“比例”的本质是“两个比相等”,而不仅会解比例方程;理解“圆的面积”公式是如何从“化圆为方”的转化思想得来的,透彻理解是灵活运用的前提。

- 专项突破,扫清障碍: 针对发现的薄弱点(如分数应用题、行程问题、组合图形面积计算等),进行集中、有针对性的训练,精选同类题目(5-10道),集中练习,分析共性,总结解题规律和易错点,务必弄懂每一道错题,做到“错一题,通一类”。

掌握高效学习方法,提升解题智慧

- 错题本是进步的阶梯: 准备一个专门的数学错题本,其价值无可估量,记录题目(可裁剪或抄录)、错误答案、详细分析错误原因(概念混淆?计算失误?审题不清?思路错误?)、正确解答步骤、以及从中吸取的经验教训或同类题的解题要点,定期(每周、每月)回顾复习错题本,是避免重复犯错、深化理解的最有效方式。

- 审题训练,抓住关键信息: 很多失误源于审题不清,教会孩子慢读题、划重点(关键数据、关系词、单位)、识别题目类型(是求面积还是体积?是行程中的相遇还是追及?)、明确所求问题,复杂题目可分步理解,必要时用画线段图、列表格等方式直观呈现数量关系,清晰的审题是解题成功的一半。

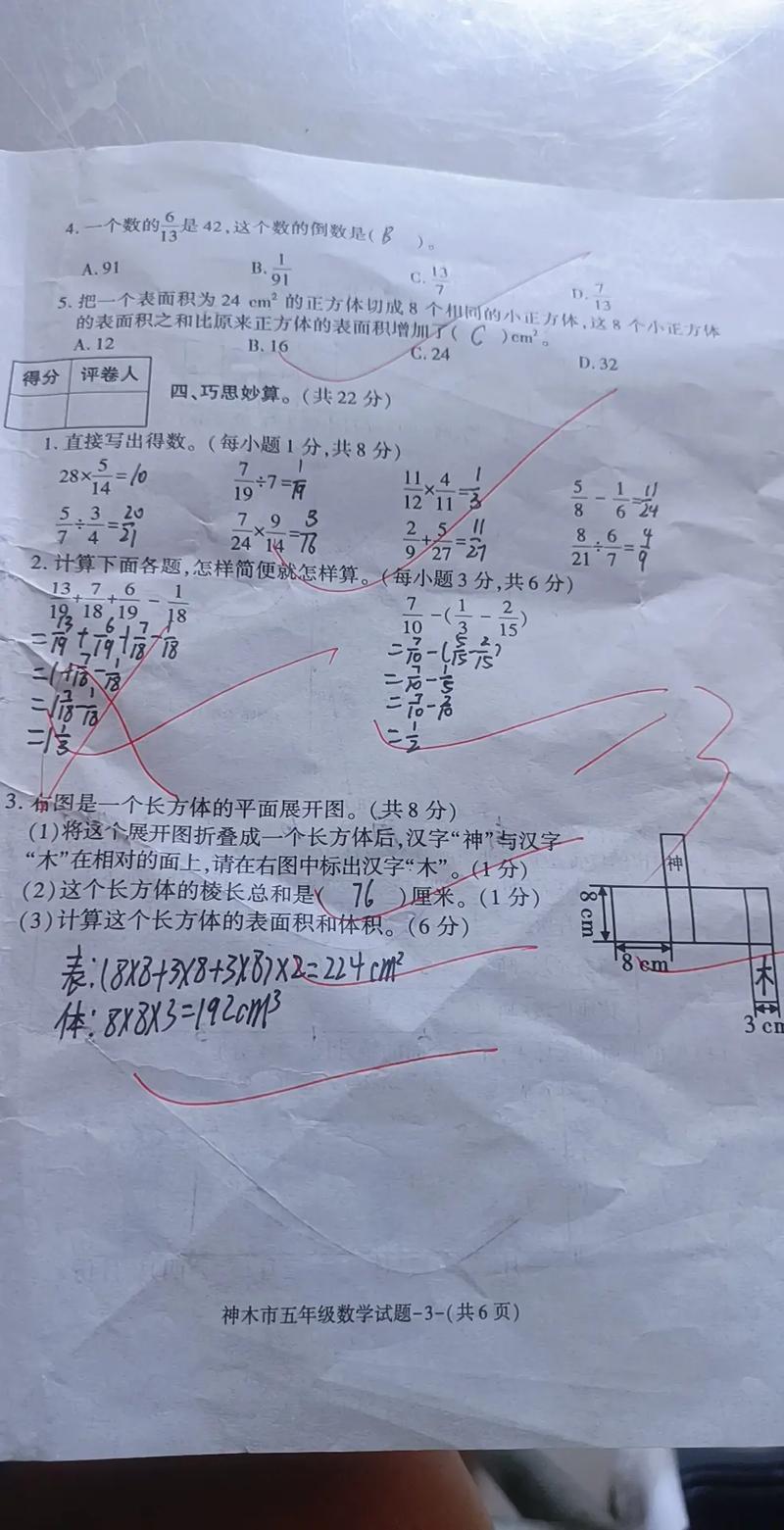

- 注重解题思路与过程,而非仅求答案: 鼓励孩子在解题时清晰写出关键步骤和思考过程,即使题目要求“直接写答案”,清晰的步骤能帮助理清思路,方便检查,更是老师了解孩子思维过程的窗口,多问“为什么这一步要这样做?”“还有没有其他解法?”,培养思维的逻辑性和灵活性。

- 重视验算习惯: 计算完成后,养成立即验算的习惯,方法多样:代入原题检查合理性、逆运算检验、用不同方法重算一遍、估算结果范围等,解完方程后将答案代回原式检验;计算完面积体积后思考数值是否符合生活常识,验算是保障正确率的最后一道防线。

培养良好学习习惯,持续积累力量

- 课堂效率是核心: 强调课堂听讲专注度,紧跟老师思路,积极参与互动,大胆提问,提前预习(了解新课要点和疑问点)和及时复习(当天巩固课堂内容)能极大提升课堂吸收效率。

- 练习贵精不贵多: 选择质量高的习题集(如课本习题、配套练习册、老师推荐的资料),注重题型的覆盖度和典型性,避免陷入低效的“题海战术”,做一道题,就要彻底理解一道题,掌握其涉及的知识点和解题方法,尝试一题多解,拓展思维。

- 规范书写,整洁有序: 无论是作业还是草稿,都要求书写工整、步骤清晰、卷面整洁,规范的书写能减少因潦草导致的看错、抄错,清晰的步骤便于检查和梳理思路,草稿纸也应分区使用,条理分明,方便回溯检查。

- 时间管理,张弛有度: 合理安排数学学习时间,避免突击,每天保持一定的练习量(如30-60分钟),形成持续学习的节奏,学习一段时间后适当休息,保证效率,利用好周末进行阶段复习和错题整理。

积极心态与有效支持,激发内在动力

- 建立信心,克服畏难: 数学学习遇到困难是正常的,家长和老师应多给予鼓励和肯定,关注孩子的努力和进步过程,而非仅仅盯着分数,帮助孩子认识到错误是学习的机会,积极面对挑战,建立“我能学好数学”的信心至关重要。

- 鼓励提问,主动探索: 营造允许提问、鼓励提问的氛围,当孩子遇到难题时,引导其先独立思考,尝试不同的方法,而不是急于告知答案,和孩子一起探讨解题思路,欣赏其思考过程中的闪光点,激发探索兴趣。

- 联系生活,感受数学价值: 有意识地引导孩子发现生活中的数学(购物折扣、旅行路程规划、家庭开支预算、图形设计等),将抽象概念与实际应用联系起来,让孩子体会到数学的实用性和趣味性,增强学习动力。

六年级数学的提升是一个系统工程,需要孩子自身的努力、科学的方法以及家长老师的耐心引导与支持,关键在于扎实基础、优化方法、培养习惯、保持积极心态,当孩子真正理解了数学概念,掌握了思考方法,养成了良好习惯,并从中获得成就感时,数学能力的提升便是水到渠成的结果,这每一步的积累,都在为初中乃至更远的数学学习铺就一条坚实而宽广的道路。真正的数学能力,从不来自机械的重复,而是源于理解后的内化与思考中的沉淀。 教育部《义务教育数学课程标准(2022年版)》明确指出,小学高年级需重点发展学生的运算能力、推理意识和模型意识,这正是我们努力的方向。

本文不包含任何总结性段落,直接提供个人观点作为结尾,符合要求。

发表评论