看着二年级孩子面对数学题时或困惑或跃跃欲试的小脸,许多家长和老师都在思考:二年级小学数学怎么教,才能让孩子真正理解、喜欢并打下扎实基础? 这不仅是知识的传递,更是思维习惯和兴趣培养的关键期,以下分享一些经过实践验证、符合儿童认知规律的有效方法:

让抽象变具象:生活就是最好的课堂

二年级数学开始接触更多抽象概念(如乘法、除法、长度单位换算)。切忌急于求成或死记硬背。 核心在于将抽象符号与孩子熟悉的生活经验紧密连接。

- 实物操作是金钥匙:

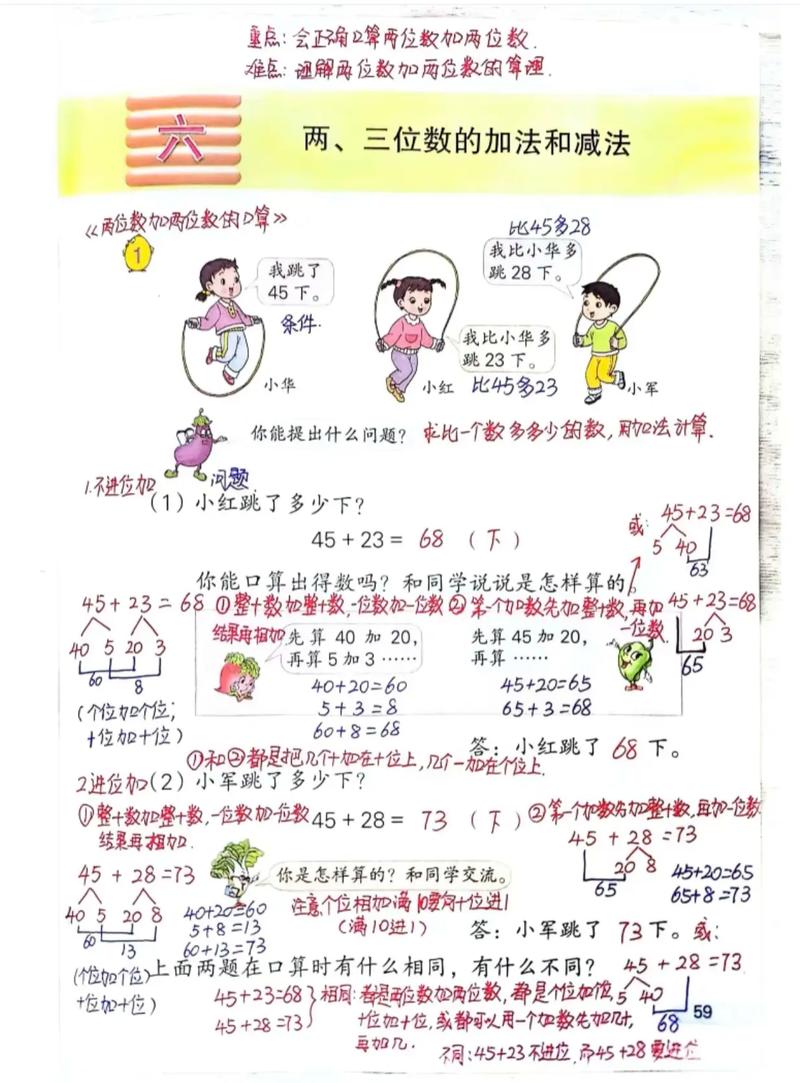

- 数与运算: 教加减法,尤其是进位退位时,小棒、计数器、豆子就是最好的帮手,让孩子亲手“合并”、“分开”、“满十捆成一捆”,亲眼见证“进位”的发生,学习乘法,用糖果、积木分组摆放(如3组,每组4个),让孩子数出总数,直观理解“3×4”3个4相加”,除法亦然,分饼干、分玩具,体会“平均分”的过程。

- 空间与图形: 认识长方形、正方形、三角形?让孩子触摸书本、魔方、三角尺的边和角,感知“直角”就用折纸或观察门框、桌角,利用七巧板拼图,深刻理解图形特征和组合变换。

- 测量: 认识厘米、米?拿出尺子量铅笔、书本;用米尺量身高、房间长度,掂一掂1千克的盐、500克的水果,感受“克”与“千克”的区别,时间学习,自制钟面模型,动手拨动指针理解“时”、“分”关系。

核心知识点:趣味化与结构化并行

二年级重点知识模块需采取针对性策略:

-

表内乘除法:基石中的基石

- 理解优先: 务必先通过大量实物操作和情境(如购物算总价、分物品),让孩子透彻理解乘法是“相同加数和的简便运算”,除法是“平均分”,理解是记忆的前提。

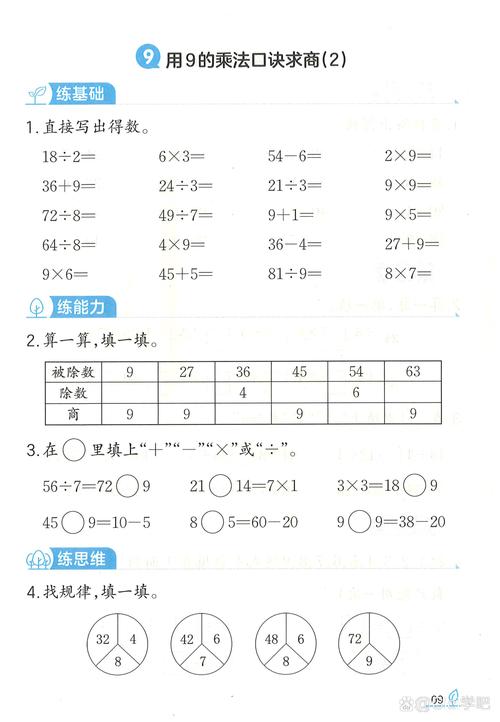

- 规律探索: 引导孩子发现乘法口诀表的规律(如几的口诀,积每次加几;交换律等),利用规律记忆,而非机械背诵,玩转乘法卡片、接龙游戏、乘法棋盘游戏。

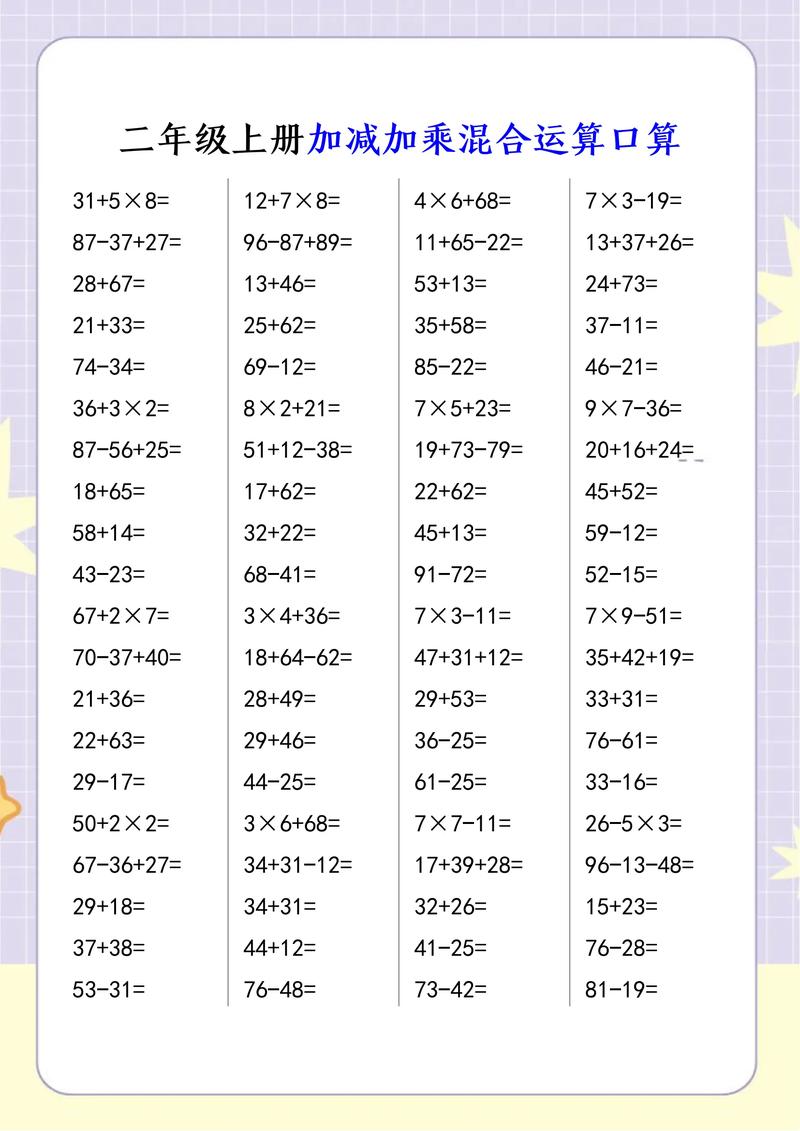

- 熟练运用: 在理解基础上,通过适量、有趣的练习(如计时挑战、应用小问题)达到脱口而出的熟练度,注意练习形式多样化,避免枯燥。

-

万以内数的认识与计算:构建数感

- 数位概念强化: 利用计数器、数位顺序表,反复练习数的组成(如2345是由2个千、3个百、4个十、5个一组成),明确不同数位代表的意义,这是多位数计算的基础。

- 估算意识启蒙: 不急于追求精确答案,购物前预估总价大约多少,判断计算结果是否合理(如345+278结果肯定大于500小于700),培养初步的数感和判断力。

- 计算策略多样化: 鼓励孩子用不同方法计算(如口算、笔算竖式、借助数线),理解算理(为什么相同数位要对齐?进位怎么处理?),竖式计算步骤清晰,强调书写规范。

-

图形与几何:从观察到描述

- 特征感知: 通过观察、触摸、描画、折叠、拼组等活动,让孩子清晰感知长方形、正方形、平行四边形、三角形、圆等平面图形的特征(边、角数量及关系)。

- 空间观念: 认识方向(东南西北),简单路线图,通过积木搭建、观察物体(前、后、左、右、上、下视图),发展初步空间想象力。

-

时间与测量:连接生活

- 时间: 熟练认读几时几分,强调时间顺序和持续时间概念(如从8:00到9:30经过了多久?),结合日常作息表理解时间管理。

- 长度与质量: 建立清晰单位概念(1厘米有多长?1米有多长?1克有多轻?1千克有多重?),掌握单位间简单换算(1米=100厘米,1千克=1000克),并能选择合适的单位进行估计和测量,实践活动(如测量身高、体重、家具长度)必不可少。

错误:宝贵的学习资源

孩子做题出错非常正常,关键在于如何对待错误:

- 避免指责: “这么简单都错?”会打击信心,保持耐心。

- 诊断原因: 是概念不清?计算粗心?理解偏差?审题不明?和孩子一起分析错题根源。

- 针对性解决: 概念不清就回归实物操作;粗心就训练检查习惯(如逆运算验算、逐位核对);审题不明就练习圈画关键词、复述题意。

- 建立错题本: 记录典型错误(不必每题都记),定期回顾,了解薄弱点。

兴趣驱动:游戏、故事与挑战

- 数学游戏: 扑克算24点(适合口算好的孩子)、数学桌游(涉及策略与计算)、数字谜、数独(简易版)、数学谜语,在玩中学,激发内驱力。

- 数学绘本与故事: 选择优质的数学绘本,通过有趣的故事自然引入数学概念和问题,让孩子感受数学的趣味和实用性。

- 生活应用挑战: “帮妈妈算算买菜花了多少钱?”、“设计一个用100元购买学习用品的方案”、“用脚步丈量客厅长度”,让孩子体会到数学真的有用。

家校协同:沟通与一致性

- 了解教学进度: 家长主动与老师沟通,了解当前学习重点和难点,在家辅导时能有的放矢,与学校教学形成互补而非冲突。

- 关注过程而非仅分数: 多肯定孩子的思考过程、努力和进步,与其问“考了多少分?”,不如问“今天学的新内容有趣吗?有没有弄懂的地方?”

- 营造积极氛围: 避免在孩子面前表现出对数学的焦虑或负面评价,传递“数学很有趣、很有用、我能学会”的积极信号。

教学二年级数学,本质是点燃思维的火花,铺设理解的阶梯。 它要求教育者(家长和老师)放下“快速出成绩”的焦虑,蹲下身来,用孩子的眼睛看数学,用生活的素材搭桥梁,用耐心和智慧守护那份对世界的好奇与探索欲,当孩子从“要我学”转向“我要学”,从“记方法”转向“懂道理”,数学学习的基石才算真正稳固,相信孩子,也相信用心耕耘的力量。

发表评论