如何打造一堂高效又充满乐趣的小学数学课

一节成功的小学数学课,远非公式与计算的简单堆砌,它是点燃思维火花、引导探索发现的神奇旅程,要让孩子们真正沉浸其中、学有所得,教师需要精心的设计与温暖的陪伴。

明确目标,精准导航 走进教室前,教师心中必须有清晰的“航标”,这堂课的核心目标是什么?是掌握“进位加法”的计算法则,理解“长方形周长”的推导过程,还是初步感受“可能性”的概念?清晰的目标是教学活动的灵魂,它决定了课堂的起点、行进路径和最终要抵达的彼岸,目标设定应具体可衡量,紧扣课标与学生实际认知水平,避免模糊不清或要求过高。

创设情境,点燃好奇 数学源于生活,更要回归生活,枯燥的例题难以激发兴趣,将数学知识巧妙地融入孩子们熟悉或感兴趣的情境中至关重要,学习“元角分”时,模拟“小小超市”——孩子们用学具币购买文具;探究“统计”知识,让他们分组调查全班同学最喜欢的运动项目,一个贴近生活、富有童趣的问题情境,如同投入水中的石子,能瞬间激活学生的求知欲,让他们感受到数学并非遥不可及,而是解决身边问题的有力工具。

动手动脑,深度参与 小学生思维发展以具体形象为主,高效的数学课堂必须让孩子们“动”起来,提供丰富的操作材料:小棒、计数器、七巧板、几何体模型……鼓励他们通过摆一摆、分一分、量一量、画一画等实践活动,亲身体验知识的形成过程,在探究“三角形内角和”时,放手让学生撕下三个角拼一拼;理解“分数意义”时,让他们动手折叠纸张,这种亲身经历远比被动听讲更能建立深刻的理解,促进抽象思维的发展。

对话思辨,思维碰撞 课堂不是教师的“独角戏”,精心设计富有启发性的问题链,鼓励学生大胆猜想、表达观点、质疑辩论,当学生对“周长相等的长方形,面积是否相同”产生分歧时,正是引导他们动手测量、计算验证、展开讨论的黄金时机,认真倾听每一个声音,即使想法稚嫩或不完善,也要珍视其思考的价值,通过师生、生生间的深度对话,思维的逻辑性、批判性和创造性得以悄然生长。

尊重差异,分层助力 同一个班级里,学生的学习起点、理解速度、兴趣点各不相同,有效的教学必须关注这种差异,设计弹性任务:基础练习确保核心知识掌握,挑战性问题满足学有余力者深入探索,小组合作中,可安排不同角色促进互助;个别辅导时,为暂时困难的学生提供更直观的脚手架或简化步骤,让每个孩子都能在“最近发展区”获得成功体验,建立“我能学好数学”的信心。

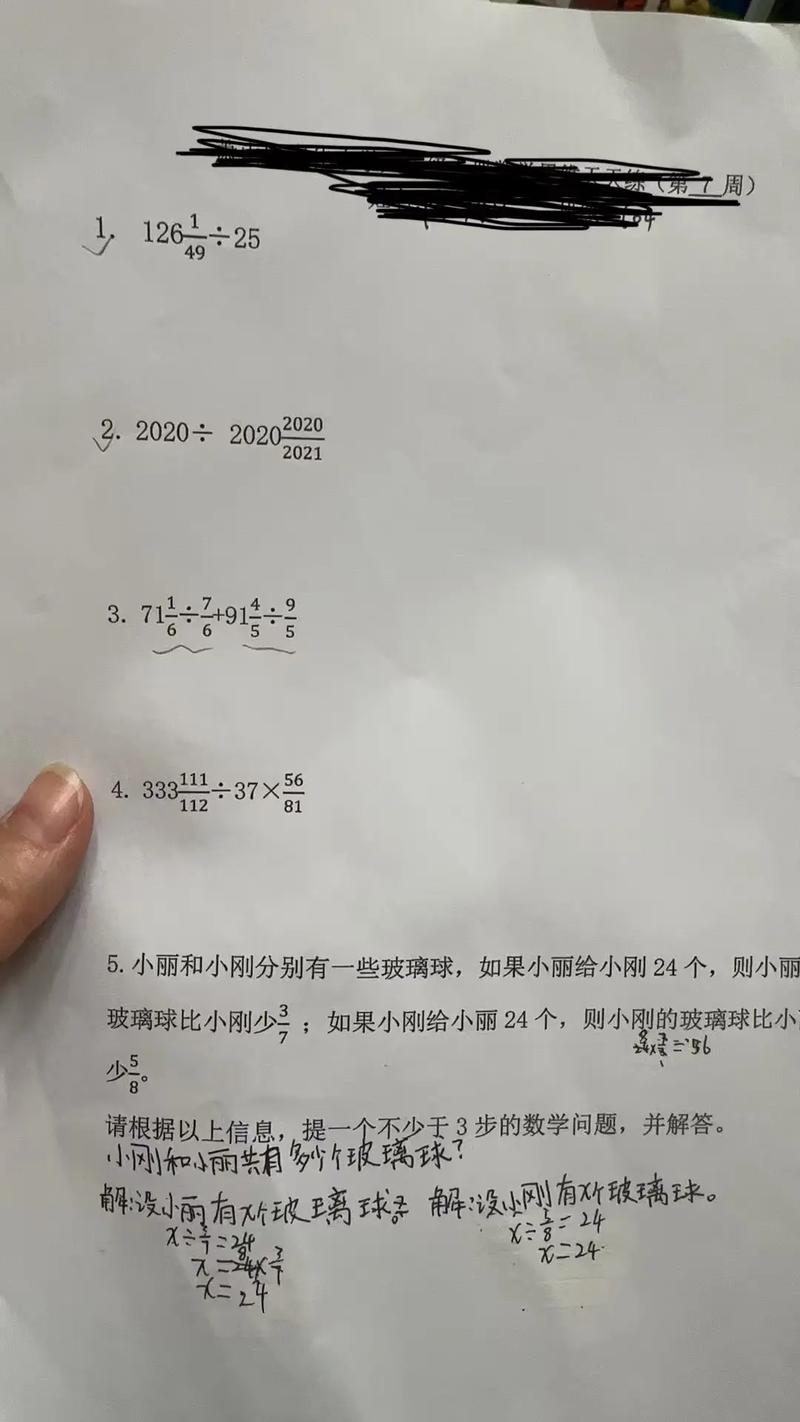

过程评价,即时反馈 学习评价不应仅是一纸试卷,将评价融入课堂的每一个环节:观察学生的操作是否合理,倾听他们的发言是否体现思考,通过课堂练习即时了解掌握情况,一句具体的赞扬——“你发现用乘法分配律计算更简便,真会思考!”远胜于泛泛的“很好”,对出现的错误,以温和探究的态度引导反思:“看看这个除法竖式,商的位置你觉得放这里合适吗?我们再想想规则。”建立积极的容错文化,让学生明白错误是学习过程中的宝贵资源。

联结生活,学以致用 课堂的尾声,不是思考的终点,引导学生思考:今天学的知识能解决生活中的什么问题?认识了“方向与位置”,可以尝试绘制从家到学校的简单路线图;学习了“数据的收集与整理”,鼓励他们统计自己一周的阅读时间,将数学学习与真实世界紧密相连,孩子们才能真正体会其价值,保持持久的学习动力。

我认为,一堂好的小学数学课,是教师以专业素养为基石,用爱心和智慧为学生搭建的探索乐园,它充满思维的挑战,洋溢着发现的喜悦,让抽象的符号在孩子们眼中变得生动、有趣且充满力量,当学生在课堂上眼睛发亮、小手举得高高的、争相表达自己的想法时,这便是教学艺术最动人的呈现。

发表评论