实用策略点亮课堂

数学课上,部分学生眼神迷茫,跟不上老师节奏?作业错误率高居不下?问题根源往往在于缺失了关键一环——有效预习,预习并非简单"看一遍书",而是主动搭建知识桥梁的过程,掌握科学预习方法,能让初中数学学习事半功倍。

明确目标:预习不是超前学习,而是主动准备

- 核心认知: 引导学生理解预习本质:发现疑问、熟悉概念、带着问题进课堂,而非完全弄懂所有内容,降低心理压力。

- 具体任务: 清晰告知学生每次预习需完成的具体事项:通读教材哪个章节?尝试哪几道基础例题?找出几个关键词或公式?目标越具体,行动越有效。

掌握方法:结构化预习提升效率

告别"眼睛扫一遍"的无效预习,推荐结构化三步法:

-

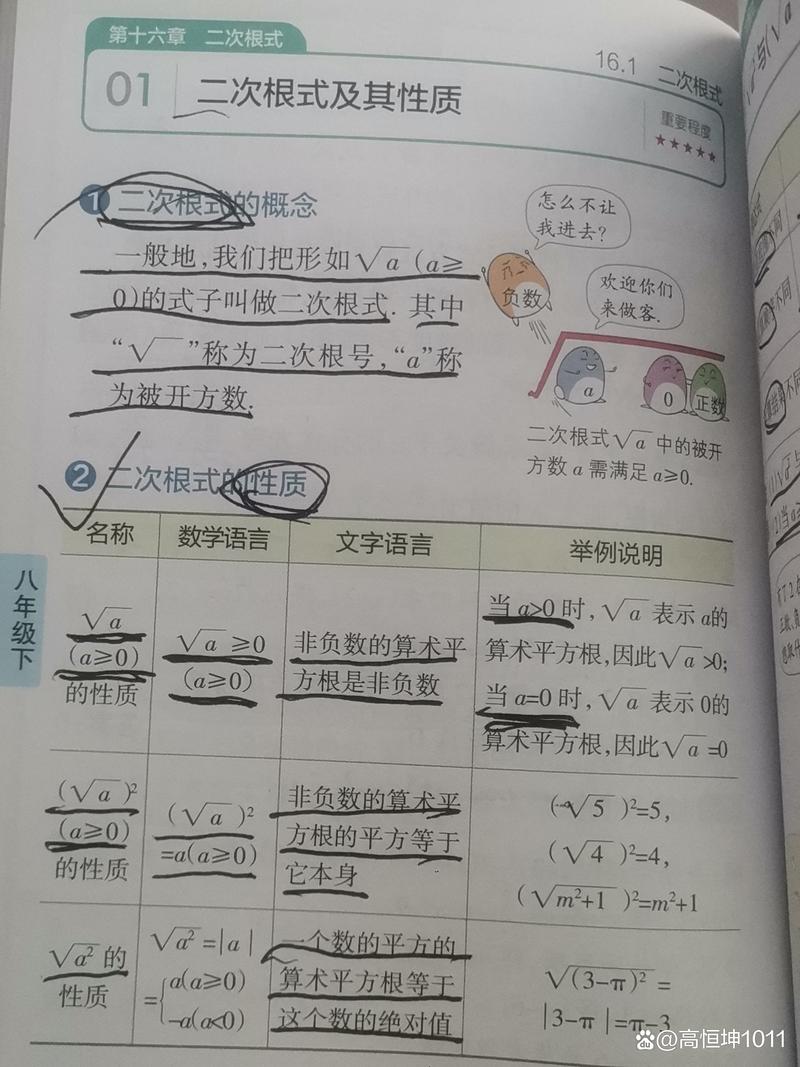

"读标记"——梳理脉络,抓核心:

- 仔细阅读教材内容,重点关注定义、定理、公式、黑体字。

- 用不同符号标注:疑问处画"?"、核心概念画"○"、关键步骤画"△"。

- 尝试用自己的话简述本节主要讲什么。

-

"试基础"——动手实践,找感觉:

- 鼓起勇气尝试教材中的例题(不看答案步骤)。

- 即使做错或卡壳也没关系,重点在于体验解题思路,明确自己"卡"在哪里。

- 完成教材配套的简单"练习"或"做一做"。

-

"问疑惑"——聚焦问题,带进课堂:

- 经过阅读和尝试,务必提出至少1-2个具体问题,问题质量反映思考深度:

- 低效问题:"这个地方我不懂。"

- 高效问题:"为什么这个公式要这样推导?" "例题第二步的转化依据是什么?"

- 将问题清晰记录在课本或笔记本醒目位置。

- 经过阅读和尝试,务必提出至少1-2个具体问题,问题质量反映思考深度:

教师引导:课堂反馈强化预习价值

教师是预习习惯养成的关键推动者:

- 课堂链接预习: 新课开始时,用3-5分钟快速检查预习效果:提问核心概念、让学生分享提出的问题、展示预习笔记,让预习成果"被看见",学生才有持续动力。

- 设计预习学案(可选但有效): 提供简易指引,包含核心问题、基础练习和疑惑收集区,避免成为变相作业,保持其引导性。

- 答疑解惑重预习问题: 课堂上优先解答学生在预习中提出的真实疑问,让他们感受到预习带来的"特权"和实际帮助。

- 及时正面反馈: 对认真预习、提出好问题的学生给予及时、具体的表扬(如:"小李预习时发现的问题很有价值,这正是我们要重点讨论的!")。

家校协同:营造持续支持环境

- 家长角色定位: 家长重在提供时间保障和环境支持,而非监督解题,固定、安静的预习时段比唠叨更有效。

- 沟通桥梁: 教师可定期通过班级群或家长会,分享预习要求、方法及重要性,引导家长正确理解和支持。

- 巧用工具: 鼓励学生利用便利贴记录问题贴在书上,或使用笔记本建立"预习疑问专区",方便课堂提问和复习追踪。

培养兴趣:让预习与好奇心相连

- 关联生活: 预习时,鼓励学生思考:"这个知识点能解决生活中的什么问题?"(如:学比例尺前想想地图,学统计图前想想天气报告)。

- 预告趣味点: 教师可在预习要求中埋下伏笔:"明天我们将探讨一个非常巧妙的方法来解决这类问题,预习时看看谁能先发现它的线索?"

- 肯定思考过程: 大力表扬学生在预习中展现的思考痕迹(如:尝试解题的草稿、提出的独特问题),即使答案错误,思考本身就值得鼓励。

预习习惯的养成,如同数学思维的磨砺,需要清晰的目标指引、有效的方法支撑、持续的实践反馈和积极的环境浸润,当学生带着明确的问题和求知渴望走进数学课堂,知识的吸收效率将大幅提升,思维的火花也将更易点燃,不妨从明早第一节数学课开始,尝试运用"三问法",见证改变的发生。

发表评论