如何高效掌握初中上册数学(七年级/八年级适用)

看到“快速学完”这个目标,我能理解那份迫切,初中数学上册是承上启下的关键,内容密度不小——从有理数的精密运算到几何图形的初步探索,再到方程的巧妙解法,想真正高效地“学完”,而非走马观花,需要策略和专注,以下是我结合多年教学观察总结的有效路径:

清晰目标:知道你要征服的山峰

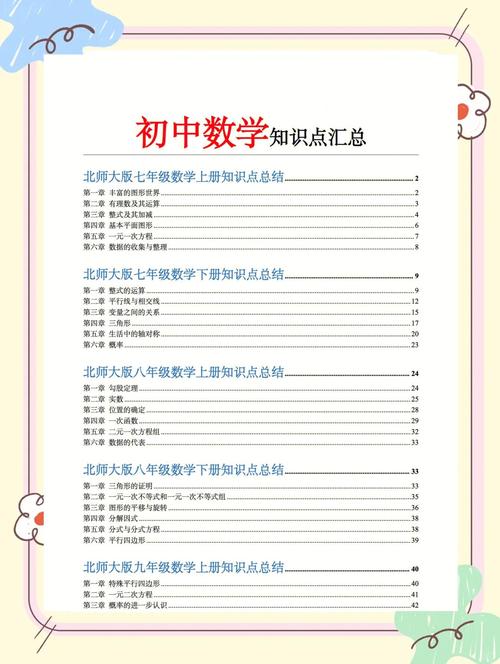

- 立即行动: 拿出你的数学教材,翻到目录页,用笔清晰地圈出上册包含的所有大章节:有理数、整式的加减、一元一次方程、几何图形初步(七年级);或者二次根式、一元二次方程、旋转、圆(八年级)等,具体名称依据你的教材版本。

- 化整为零: 将每个大章节细分成更小的知识模块。“一元一次方程”可分解为:方程概念、等式性质、解方程步骤、实际应用题,将这些小模块列成清单,这就是你的“作战地图”。

- 标注重点: 参考教材中的例题分布、章节小结或课后复习题数量,初步判断各模块的重要性和难度,优先投入精力到核心概念和常考题型上。

主动出击:让学习真正发生

- 预习先行(快速扫描): 在听课或自学前,花5-10分钟快速浏览新内容,重点关注黑体字定义、公式和例题的最终答案,目的是带着疑问(“这个公式怎么来的?”“这题为什么这样解?”)进入学习,大幅提升课堂或自学时的专注度和理解深度。

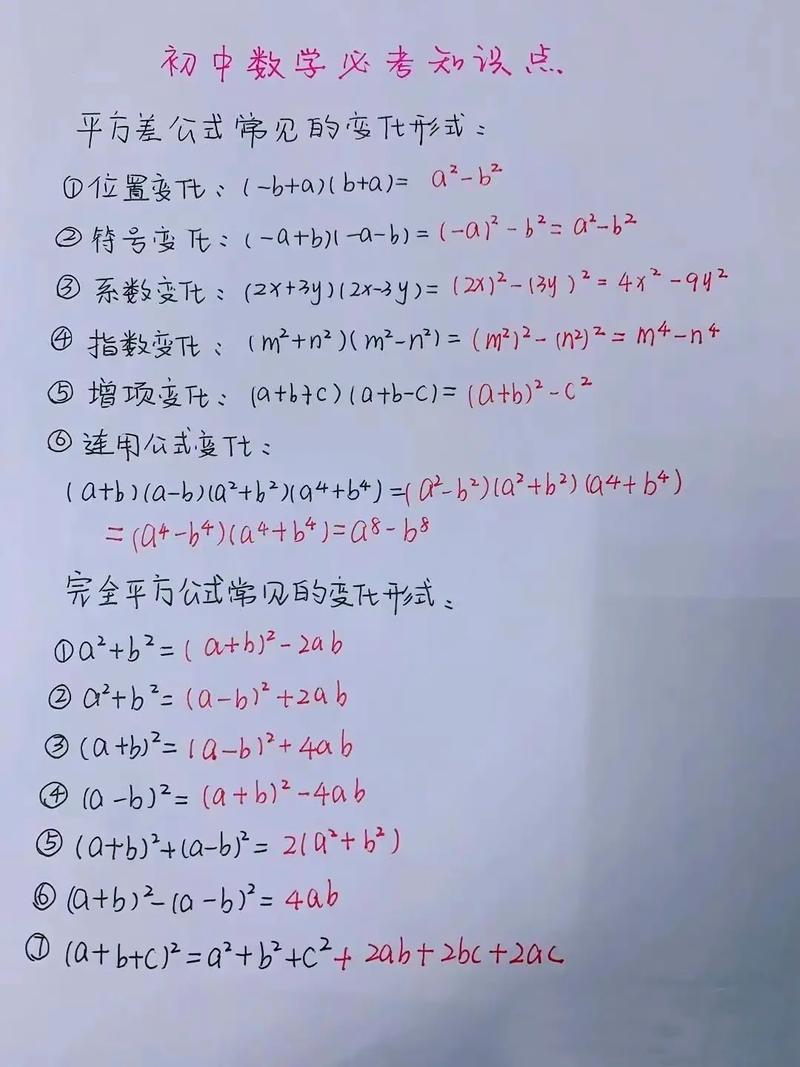

- 核心攻坚(精准理解): 无论是听课还是自学视频/资料,必须全力聚焦于核心概念、定理、公式的推导过程和本质含义,问自己:这个规则是如何产生的?它解决了什么问题?避免死记硬背,学习“合并同类项”时,要理解其基于乘法分配律的本质。

- 例题精研(掌握套路): 课本例题是精华所在,遮住答案,自己先尝试解答,无论对错,再对照课本解析,重点关注:

- 解题的切入点和思路来源。

- 每一步骤的依据(用了哪个定义、性质或定理)。

- 书写的规范和逻辑的严谨性。

- 尝试思考是否有其他解法。

- 即刻演练(巩固内化): 理解例题后,马上动手做对应的课后练习,这是检验理解、暴露模糊点的最佳时机,务必独立完成,卡壳时再回顾例题或概念,保证基础练习的正确率是后续提速的关键。

- 错题价值(关键突破): 建立一个专属错题本(电子或纸质)。记录有价值的错题(非计算失误):

- 原题记录

- 你的错误答案及分析(当时哪里想错了?概念混淆?方法不当?)

- 正确解答与核心知识点

- 定期回顾(周末、单元结束前),重做错题直至熟练。 这是提升最快、针对性最强的环节。

善用工具:事半功倍

- 优质资源辅助: 当课堂或自学材料未能解惑时,选择口碑好的、专注于知识点精讲的教学视频或在线课程作为补充,目标是弄懂原理,而非寻找“标准答案”。

- 知识结构化: 每个章节或模块学完后,用思维导图梳理知识点间的联系(如整式运算与解方程的关系),构建知识网络能让记忆更牢固,应用更灵活。

- 寻求专业反馈: 遇到反复卡壳的难题,不要长时间纠结,及时请教老师或身边数学能力强的同学,清晰描述你的思路和卡点,获取精准指导,有时关键点的一点就通,胜过自己摸索一小时。

时间与节奏:效率的核心

- 专注时段: 安排每天固定、不受干扰的数学学习时间(如30-50分钟),在这段时间内全神贯注,远离手机等干扰,高强度的专注远胜于低效的长时间消耗。

- 规律为王: 每天坚持学习,哪怕时间稍短,数学知识的链条性很强,间隔时间过长容易遗忘,再捡起会更耗时,保持学习的连贯性至关重要。

- 间隔复习: 学习新内容的同时,利用碎片时间(如睡前几分钟、周末一小段)快速回顾前几天学过的核心公式、定理或翻看错题本,这种定期激活能有效对抗遗忘。

个人观点: 追求“快速学完”初中上册数学,其核心在于高效的策略、深度的理解和持续的专注,而非单纯压缩时间,这就像组装一辆自行车,理解每个部件的原理(概念本质)和连接方式(知识结构),才能高效拼装完成(学完)并真正驾驭它(应用自如),忽略基础概念、跳过例题精研、缺乏错题反思的“快”,往往导致基础不牢,后续学习会更加吃力,真正的效率,是把时间用在构建扎实的理解力和解决问题的能力上,这才是数学学习,乃至所有理科学习的底层逻辑,你能清晰规划目标、主动深入思考、有效管理时间,高效掌握上册内容自然水到渠成,现在就开始,聚焦你教材的第一章吧!

发表评论