小学生数学题全错怎么办?家长别慌,这样帮孩子有效突破!

看到孩子带回来的数学作业或试卷上刺眼的红叉,甚至整页都错光了,哪个家长心里不“咯噔”一下?焦虑、着急、甚至有点生气都很正常,但这绝非世界末日,更是一个重要的信号灯,提醒我们需要冷静下来,和孩子一起寻找原因,积极应对。

第一步:稳住心态,避免指责 全错,自己往往更沮丧害怕,此时最不需要的是批评:“你怎么这么笨?”“上课到底听没听?”这样的指责只会让孩子更抗拒数学,甚至产生自我否定,深呼吸,用平静的语气和孩子沟通:“这次好像遇到点困难了,没关系,我们一起来看看问题出在哪里,一起想办法解决它。” 建立信任感是解决问题的基石。

第二步:精准诊断,找出“病根”

全错现象背后,原因可能多样,需要像医生一样“望闻问切”:

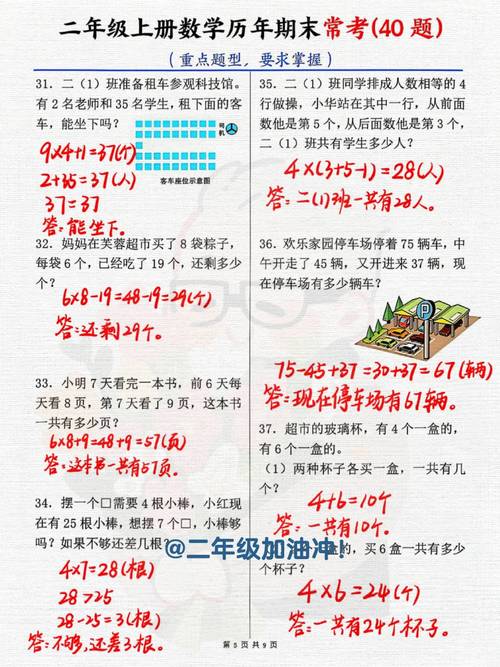

- 基础概念完全模糊: 是否对当前单元的核心知识点(如乘法口诀运用、小数点的移动规则、几何图形的特征)完全没理解?这往往是全错的根源。

- 审题能力极其薄弱: 是否根本没看懂题目要求?比如题目要求列除法算式却用了乘法,或者完全忽略了关键信息(单位、比较关系词)。

- 计算能力严重塌方: 是否在非常基础的计算环节(20以内加减法、表内乘除法)就频频出错?导致后续步骤全部错误。

- 思维过程混乱无序: 解题步骤是否杂乱无章?思路不清,想到哪算到哪,逻辑链条断裂。

- 学习状态异常波动: 是否近期身体不适?家庭有重大变动?与老师同学关系紧张?情绪问题也会极大影响学习效果。

建议做法: 和孩子一起坐下来,拿出错题(即使是全错的卷子也一定有题),让孩子一道一道讲给你听,当时是怎么想的,观察他卡壳的地方、理解偏差的点,才能真正找到“病灶”。

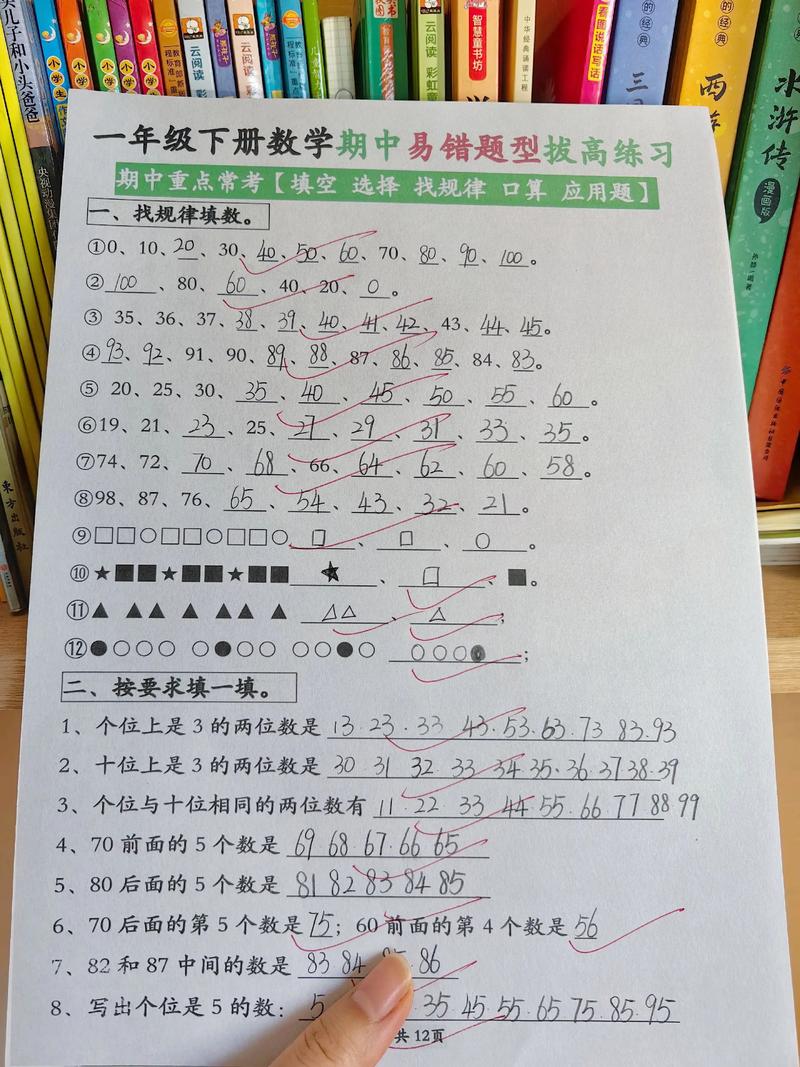

第三步:夯实基础,哪里不会补哪里

诊断出核心问题后,针对性补强:

- 概念不清?回归课本,从头梳理! 暂时放下难题,拿出课本和课堂笔记,从最基础的定义、例题讲起,用孩子能理解的生活实例(分水果、量身高、买东西等)帮助具象化抽象概念,确保孩子能用自己的话复述知识点。

- 计算薄弱?强化口算与笔算基本功! 每天安排短时(10-15分钟)的纯计算练习,从最基础的开始,发现5×7=35都犹豫?那就重点练乘法表!进退位加减法老错?专项练!坚持练习是提高计算准确率的唯一途径,使用口算卡、计时小游戏增加趣味性。

- 审题困难?训练读题技巧! 教孩子“指读+圈画关键词”:用手指着题目逐字读,用笔圈出问题要求(“求什么?”)、关键数据(数字、单位)、关系词(“比…多”、“一共”、“平均”),读完后让孩子用自己的话复述题目意思,确认理解无误再动笔。

- 思维混乱?规范解题步骤! 强调“先想后做”,示范标准的解题流程:读题审题 -> 分析已知和未知 -> 思考用哪个知识点/方法 -> 清晰列出步骤(尤其是应用题)-> 计算 -> 检查,鼓励孩子在草稿纸上写思路,画草图(如线段图分析数量关系)。

第四步:培养习惯,用好“两本”

- 草稿本: 要求孩子必须使用草稿本,并且规范书写!杜绝在试卷缝隙、桌面上乱涂乱画,整洁有序的草稿能帮助理清思路,方便检查,教会孩子分区使用草稿纸,标注题号。

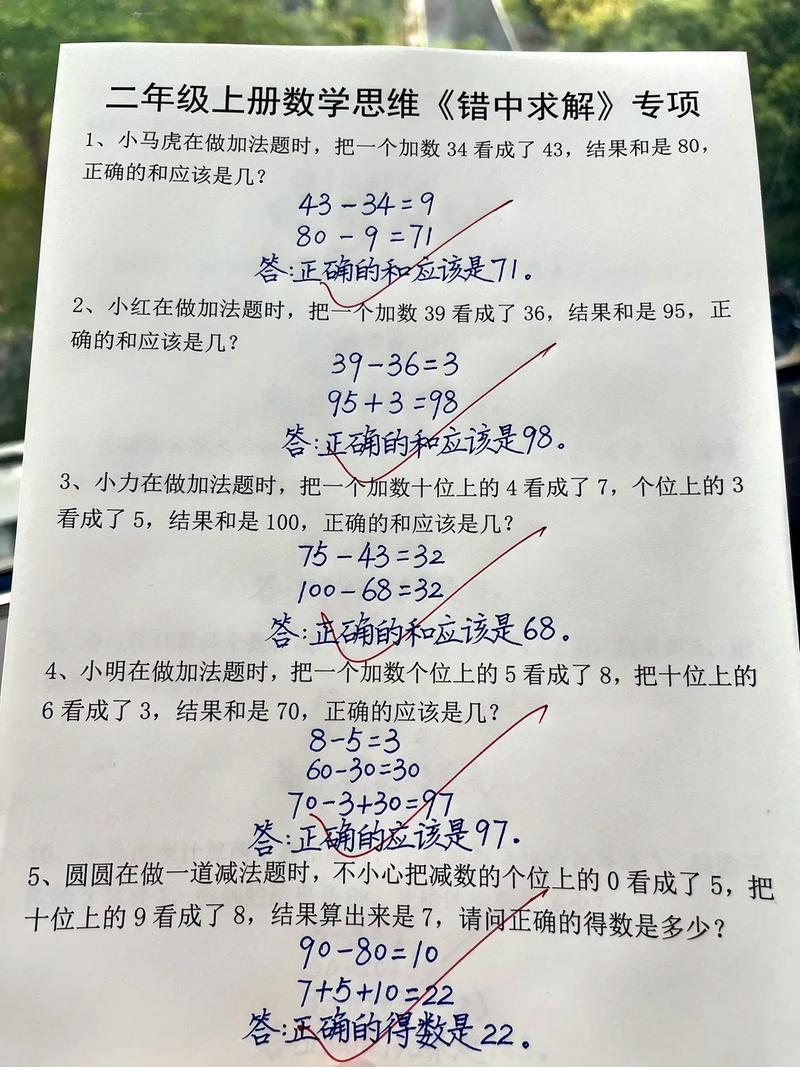

- 错题本: 建立专属错题本极其重要!不要简单抄题和答案包括:

- 原题(可裁剪粘贴)。

- 当时错误的解法(非常关键!了解错误思维)。

- 错误原因分析(概念不清?计算失误?审题不清?步骤错?用红笔写清楚)。

- 正确的解题步骤和思路。

- 归纳涉及的知识点,定期(如每周)复习错题本,让孩子讲解给你听。

第五步:持续鼓励,点燃信心

数学学习是场马拉松,暂时的挫折非常正常,关键在于重建孩子的信心:

- 关注过程,而非仅仅结果: “今天你审题时圈关键词做得很认真!”“这道题虽然结果错了,但你的第一步思路是对的!”肯定他付出的努力和微小的进步。

- 设定合理的小目标: 不要期望一次从全错变成全对,目标可以是“下次计算错误控制在3个以内”、“应用题能正确列出第一步算式”,达成小目标及时给予具体表扬或小奖励(如一起读喜欢的书、多玩15分钟)。

- 创造积极的数学体验: 生活中融入数学游戏(购物算账、玩24点、拼图、测量做饭材料),让孩子感受数学的有用和有趣,减少对课本习题的畏惧感,亲子互动游戏如“数学寻宝”(解出简单题获得下一个线索)也能提升兴趣。

孩子数学题全错,是挑战也是改变的契机,放下焦虑,保持耐心,用科学的方法和温暖的陪伴,和孩子一起面对困难,当家长愿意俯下身,真正理解孩子卡在哪里,并给予切实有效的支持时,那些刺眼的红叉终将变成通往理解与自信的阶梯,数学能力的提升需要时间,持续的努力与正确的引导,终会让孩子重拾学习的信心与乐趣。

发表评论