掌握方法 初中数学登顶之路

看着试卷上醒目的"第一名",你是否也曾心动?初中数学的桂冠并非遥不可及,它青睐于真正理解并掌握科学方法的攀登者,这条路没有捷径,但清晰的策略会让你事半功倍。

根基稳:吃透课本,概念零模糊

- 预习先行,带着问题进课堂: 新课前花10分钟快速浏览,圈出定义、定理和疑惑点,当老师讲解时,你的耳朵会像雷达一样精准捕捉关键信息,效率倍增,被动听讲与主动求解,效果天壤之别。

- 课堂是黄金,笔记有妙招: 紧跟老师思路,重点记录经典例题的解题思路和关键步骤,而非照抄板书,定义、定理的理解深度,直接决定解题能力的天花板——它们是数学大厦的基石,有疑问?当堂或课后立即解决,知识漏洞是成绩提升最大的隐形敌人。

- 课后精练,从模仿到内化: 认真完成课本例题、习题,这是知识落地的第一步,不满足于答案正确,更要追问:“为什么用这个方法?关键步骤是什么?有没有其他思路?” 模仿是起点,理解后的灵活运用才是目标。

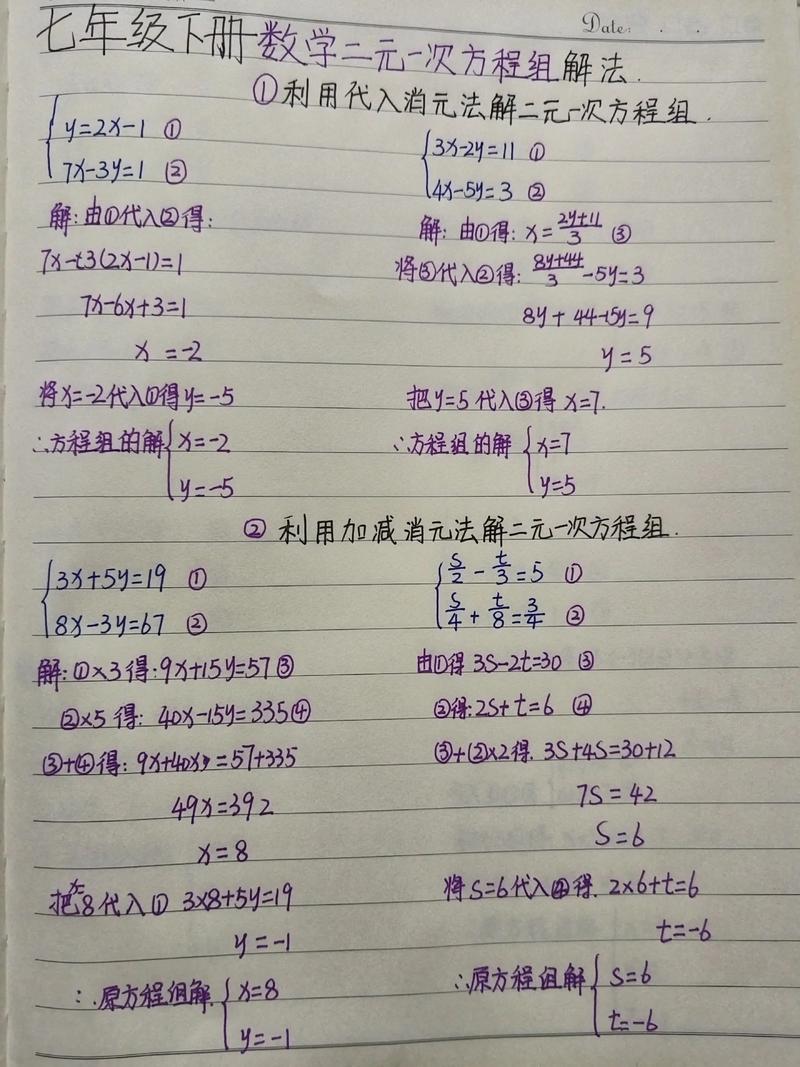

方法优:高效练习,思维深拓展

- 错题本是宝藏,定期要回访: 精心建立专属错题本!不仅抄录题目和答案,更要用不同颜色笔清晰标注:错误步骤(红笔)、正确解法(蓝笔)、关键思路和反思(黑笔),每周、每月像见老朋友一样回顾错题,特别是同类错误,务必分析透彻,避免重蹈覆辙,艾宾浩斯遗忘曲线告诉我们,定期复习是巩固记忆的关键。

- 跳出题海,重在归纳通法: 练习在精不在多,做完一组题,暂停一下,思考它们考查的知识点有何共性?解决方法是否有规律可循?(证明线段相等,常用全等三角形、等腰三角形性质、平行四边形性质等),将解题方法分类归档,形成自己的策略库。

- 挑战压轴,提升思维韧性: 在基础稳固后,主动挑战综合性强的题目(尤其教材B组题、练习册拓展题),苦思冥想的过程,正是思维深度和韧性的绝佳锻造,即使暂时未解出,思考中建立的逻辑链条也弥足珍贵。

实战强:精准应试,细节定成败

- 真题为镜,洞悉命题脉络: 把本地近3年的期中、期末、中考真题作为最佳模拟训练场,严格计时完成,感受真实考场节奏,考后精细分析:时间分配合理吗?哪些题型是强项/弱项?命题常考知识点和形式有何特点?知己知彼,方能百战不殆。

- 审题是关键,圈画防陷阱: 读题要慢、要细!用笔圈出关键词(如“正整数”、“锐角”、“不包含端点”)、已知条件和所求问题,避免因看错数字、漏掉条件等低级失误痛失分数,清晰、分区使用草稿纸,方便检查。

- 检查有策略,稳抓基础分: 留出至少10分钟检查,优先复查计算题(确保步骤、结果无误)、选择题(是否填涂正确)、前几道大题(基础分至关重要),用不同方法验证答案,或代入特殊值检验,往往能发现疏漏。

心态韧:持续努力,自信放光芒

- 目标明确,计划可执行: 将“第一名”分解为具体的小目标:本周弄懂一元一次方程应用题、下次单元测验达到XX分,制定清晰、可行的每日/每周学习计划,并坚持落实,微小的、持续的进步,汇聚成最终的飞跃。

- 正视挫折,它是垫脚石: 成绩波动、难题卡壳再正常不过,此时最忌否定自我,冷静分析原因:是知识点遗忘?方法不对?还是熟练度不够?把每次挫折视为进步的契机,正如中考命题组老师所言:“能理性分析错因的学生,潜力最大。”

- 适度放松,状态可持续: 弦绷得太紧易断,保证充足睡眠,课间适当活动,培养一点与学习无关的小爱好,保持头脑清醒和积极情绪,学习效率自然更高,一张一弛,文武之道。

数学高分的真谛,在于扎实根基、科学训练、冷静应考以及那份持之以恒的专注,每一次对定理的深究,每一道错题的订正,每一份模拟卷的反思,都在为你的登顶之路铺就坚实的台阶,冠军思维不是追求完美无缺,而是把每一个“不懂”变成“精通”,把每一次“可能”变成“一定”,你,准备好出发了吗?

发表评论