如何点燃初中生的数学学习热情

看着眼前咬着笔头、眉头紧锁的初中生,你是否也在思考如何让抽象的数学符号变得生动可亲?数学教育的关键绝非填鸭式灌输,而是点燃兴趣、培养思维的过程。

建立信心:从“我能行”开始

- 接纳起点差异: 每个学生的起点不同,耐心了解他们卡在哪里,是基础运算不熟,还是概念理解模糊?一句“上次这道题你思路很好,这次试试类似方法”远比指责更有效。

- 拆解目标,小步前进: 面对复杂题目,引导学生分解步骤,例如解应用题,先明确已知条件与所求,再思考关联公式,最后运算,每完成一小步,及时肯定:“看,你找对关键条件了!”

- 善用“错误”资源: 把错题视为宝贵的学习信号,共同分析:“这一步计算为什么会出现偏差?我们重新检查下运算规则。” 建立错题本,用红笔标注关键步骤和反思,错误就成了进步的阶梯。

让数学“活”起来:告别枯燥

- 连接生活: 购物折扣计算、家庭旅行预算规划、游戏中的概率问题… 将数学融入真实场景,比如学习“比例”,可以讨论地图比例尺或烘焙时食材配比的调整。

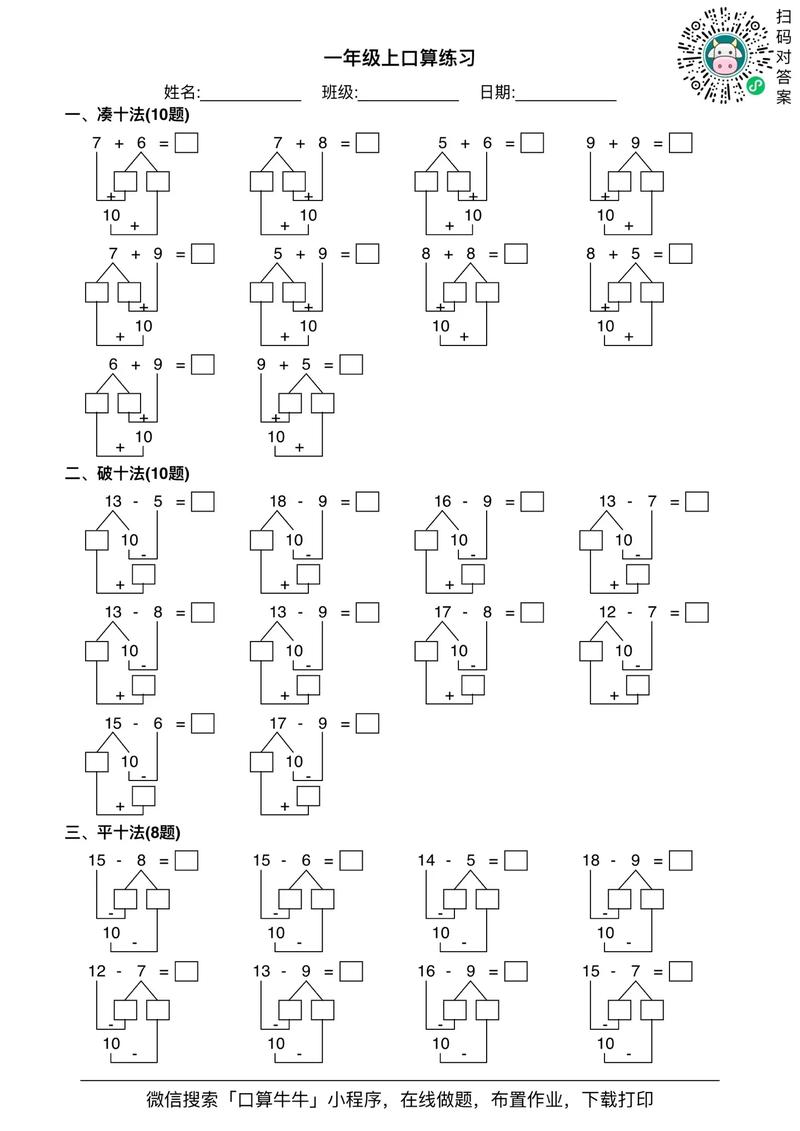

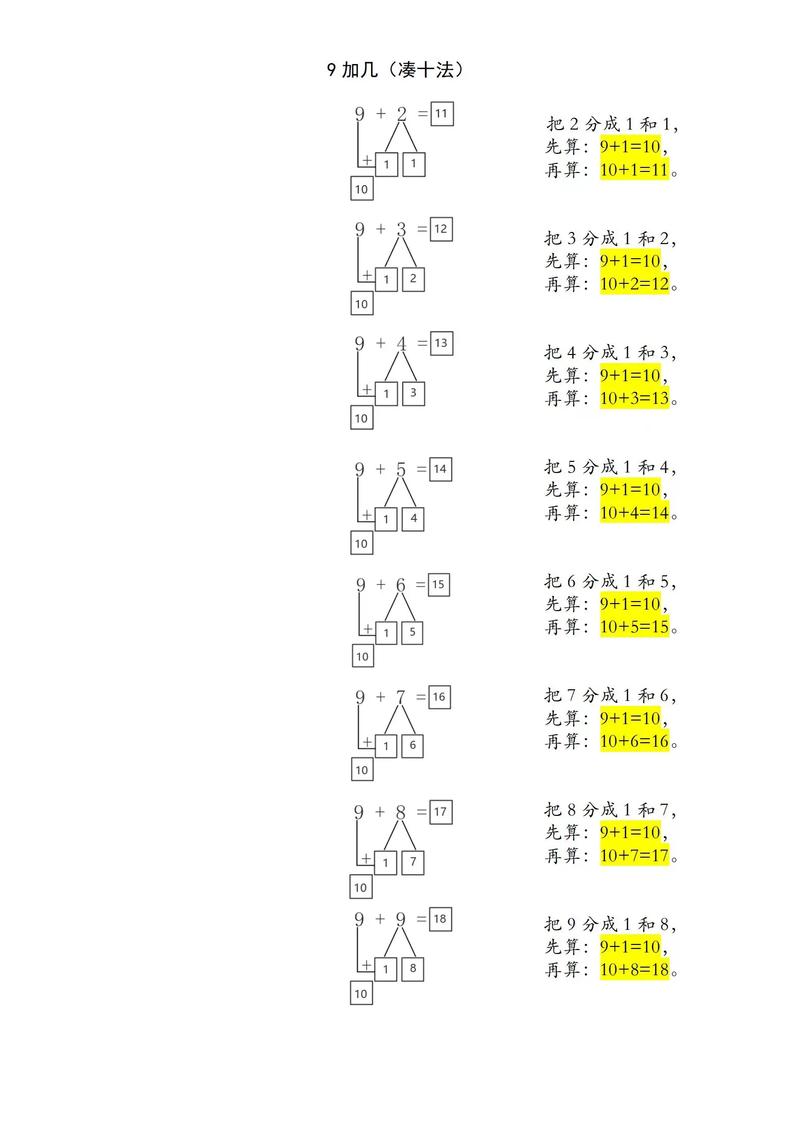

- 动手实践: 几何学习离不开实物操作,用折纸验证轴对称,用小棒搭建立体模型理解三视图,测量教室物品计算面积体积,让抽象概念触手可及。

- 巧借技术: 适度使用高质量的教育类App或动态几何软件(如Geogebra),动态演示函数图像变化、图形旋转,能直观呈现数学之美。

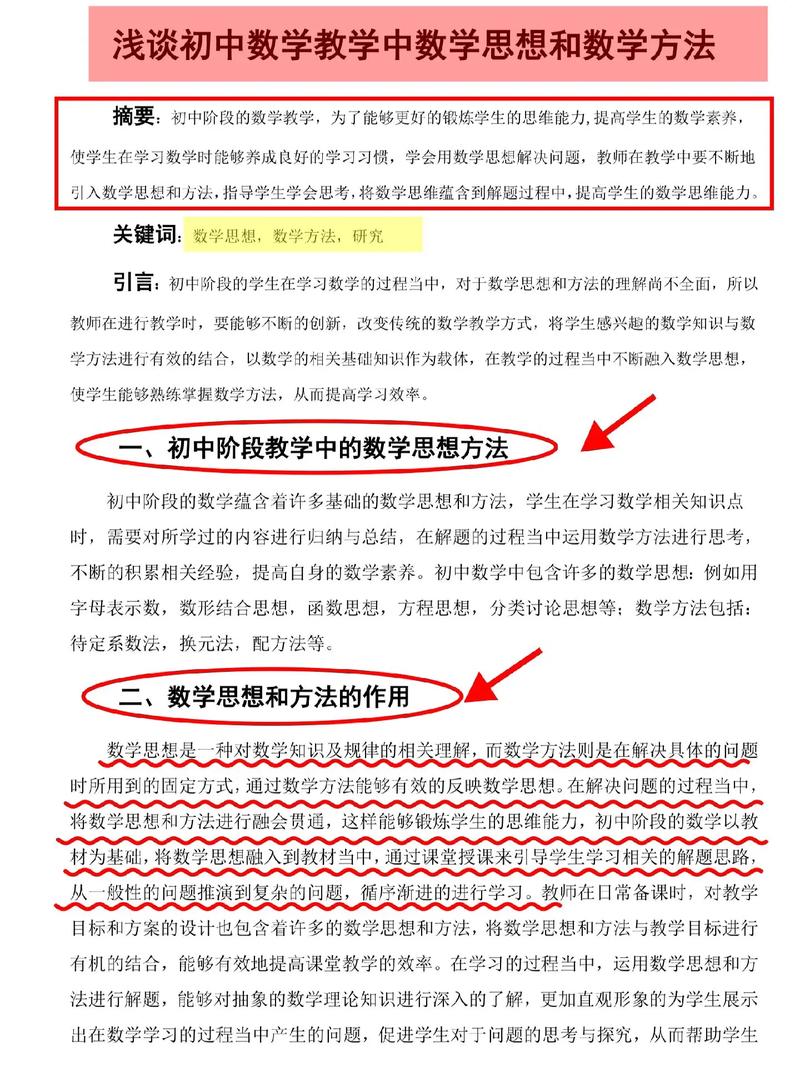

培养核心:数学思维高于答案

- “为什么”比“是什么”重要: 鼓励学生追问“为什么这个公式成立?”、“这种方法怎么想到的?”,引导他们用自己的话解释解题思路,而不仅仅追求答案正确。

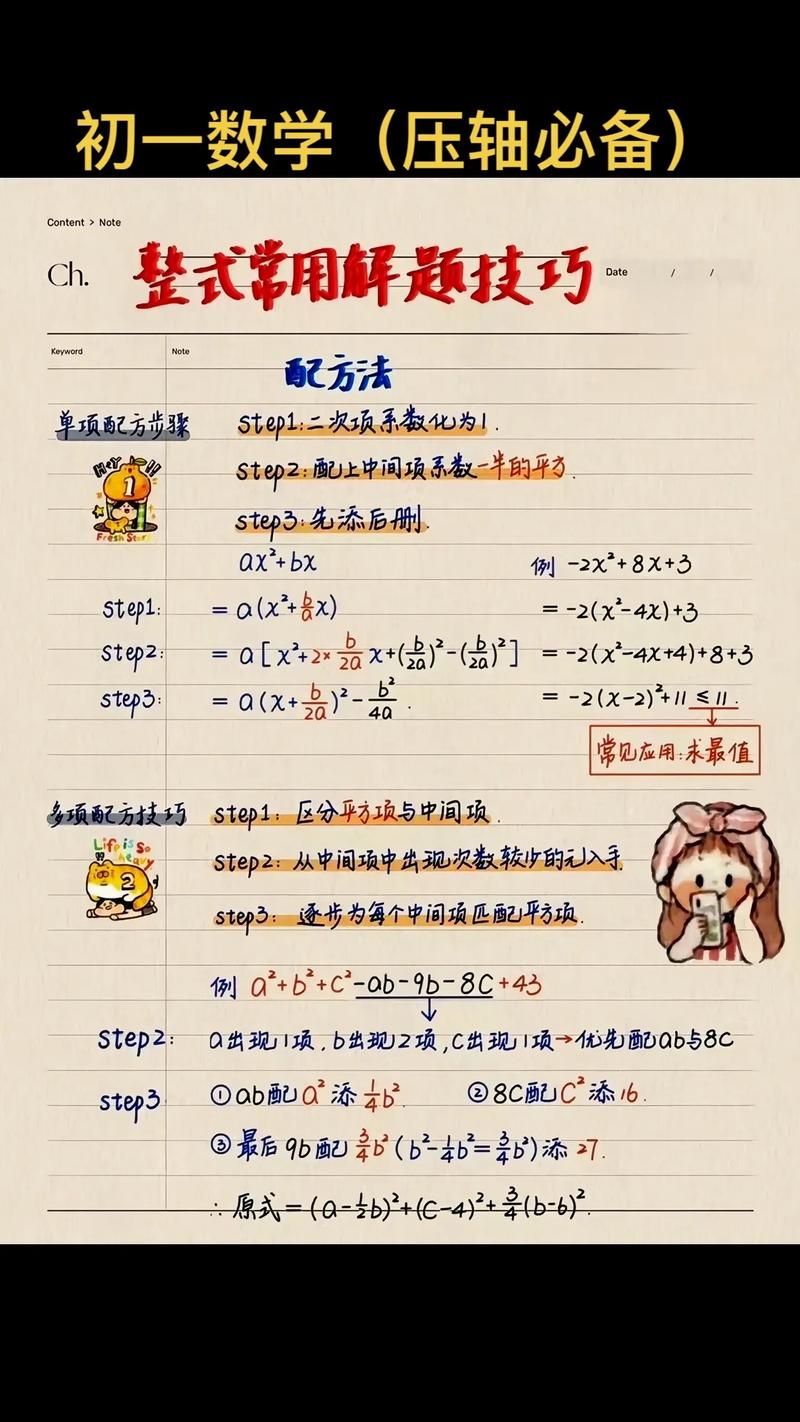

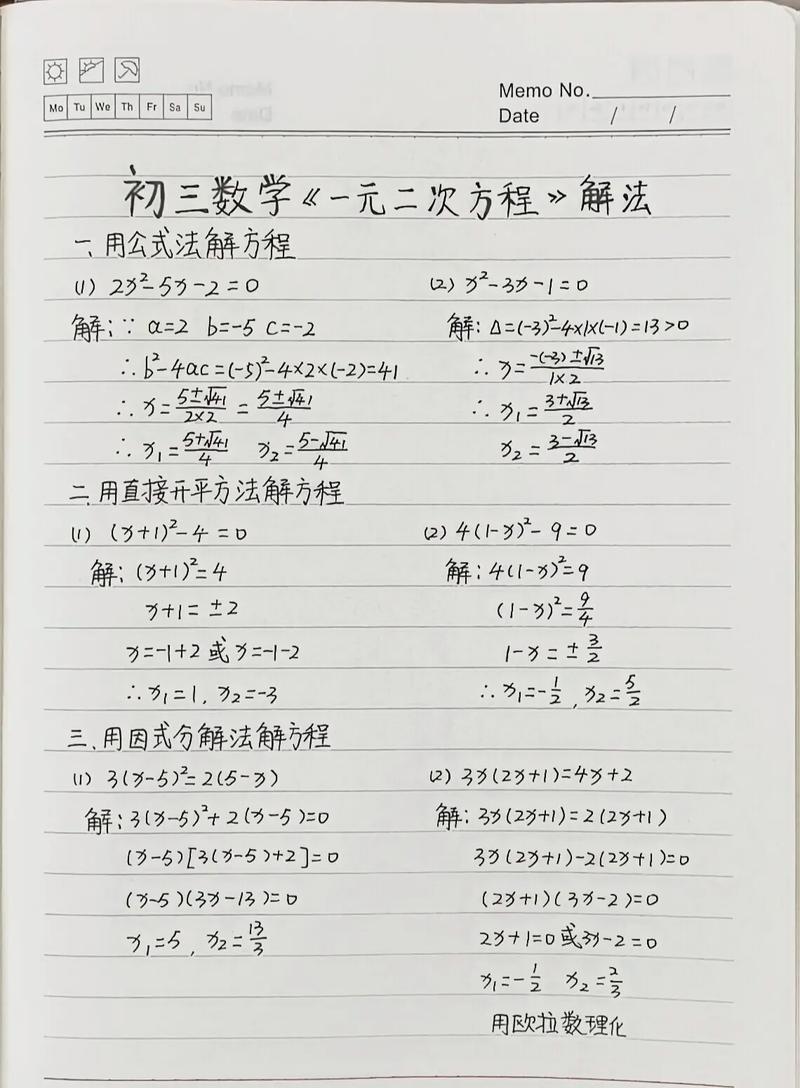

- 一题多解,发散思维: 展示同一问题的不同解法,例如解方程,既可以尝试常规移项,也可以观察特点用巧算,讨论不同方法的优劣:“哪种你觉得更清晰?哪种更快捷?”

- 重视过程表述: 严格要求解题步骤清晰、书写规范,清晰的逻辑呈现本身就是思维训练,常说:“请把你的思考过程一步步写下来,让我看看你的思路。”

因材施教:关注个体需求

- 识别学习风格: 观察学生是视觉型(看图、图表更有效)、听觉型(听讲解更明白)还是动觉型(动手操作学得快),调整方法:对视觉型多画图,对听觉型多语言引导,对动觉型设计操作任务。

- 分层引导: 设计基础、巩固、挑战不同层次的练习题,确保基础扎实的学生能“吃饱”(挑战题),薄弱学生能“消化”(巩固题),各有收获。

- 积极沟通: 定期与学生坦诚交流:“这部分感觉如何?哪里还觉得模糊?” 也欢迎家长反馈在家观察到的学习状态(如做作业时的困难点),形成合力。

适合不同学习类型的教学方法示例

| 学习类型 | 特点 | 教学策略 | 具体活动建议 |

|---|---|---|---|

| 视觉型 | 擅长图像记忆 | 多用图表、色彩标注 | 思维导图整理知识点、几何动态演示 |

| 听觉型 | 偏好语言讲解 | 清晰口头解释、鼓励复述 | 小组讨论解题思路、录制讲解视频 |

| 动觉型 | 需要动手操作 | 设计实践任务、融入身体活动 | 数学教具操作、测量实践、数学游戏 |

真实案例: 张老师发现学生李明对“一元一次方程”应用题有畏难情绪,她没有急于讲题,而是和李明一起模拟“商店购物找零”的情景,用实物道具扮演顾客和店员,将抽象的“设未知数X”转化为“这件商品多少钱?”的实际问题,两次情景模拟后,李明自己列出了正确的方程,兴奋地说:“原来X就是我想知道的那个数!” 这种基于真实需求的学习,远比反复刷题有效。

营造氛围:耐心与期待

- 积极反馈: 具体表扬努力和进步:“今天你独立尝试了三种解法,这种探索精神很棒!”、“这道题步骤写得非常清晰规范。”

- 管理焦虑: 不夸大数学难度,也不轻视学生困惑,传递“数学可以学好”的信念:“这个概念初学时都有点难,多练习几次就清晰了,我们慢慢来。”

- 以身作则: 展示自己对数学逻辑的欣赏和解决问题的耐心,遇到一时解不出的题,可以坦诚地说:“让我想想,或许我们可以一起查查资料找新思路。”

我始终认为,成功的初中数学教育,是让学生在解开一道题目的瞬间,眼里闪烁的不只是对答案的确认,更是对自身思考能力的惊喜发现,这份发现带来的内在动力,才是支撑他们跨越未来所有学习挑战的真实力量。

发表评论