理解初中数学三维目标并有效撰写,是提升教学设计与课堂实效的关键环节,这三个维度——知识与技能、过程与方法、情感态度与价值观——构成了新课程理念下学生发展的完整蓝图,掌握其精髓并精准表述,意义重大。

三维目标的内涵解析

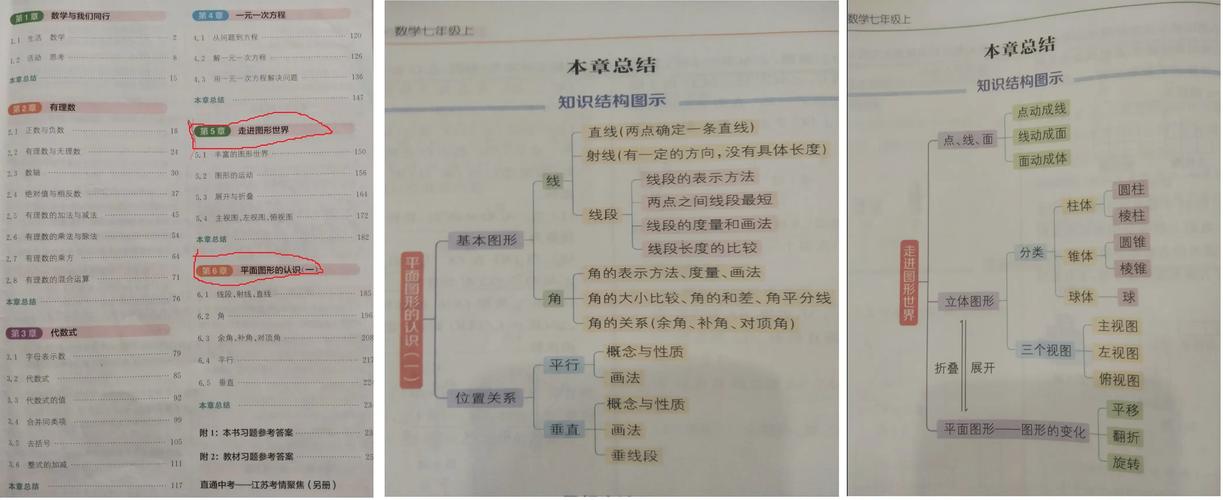

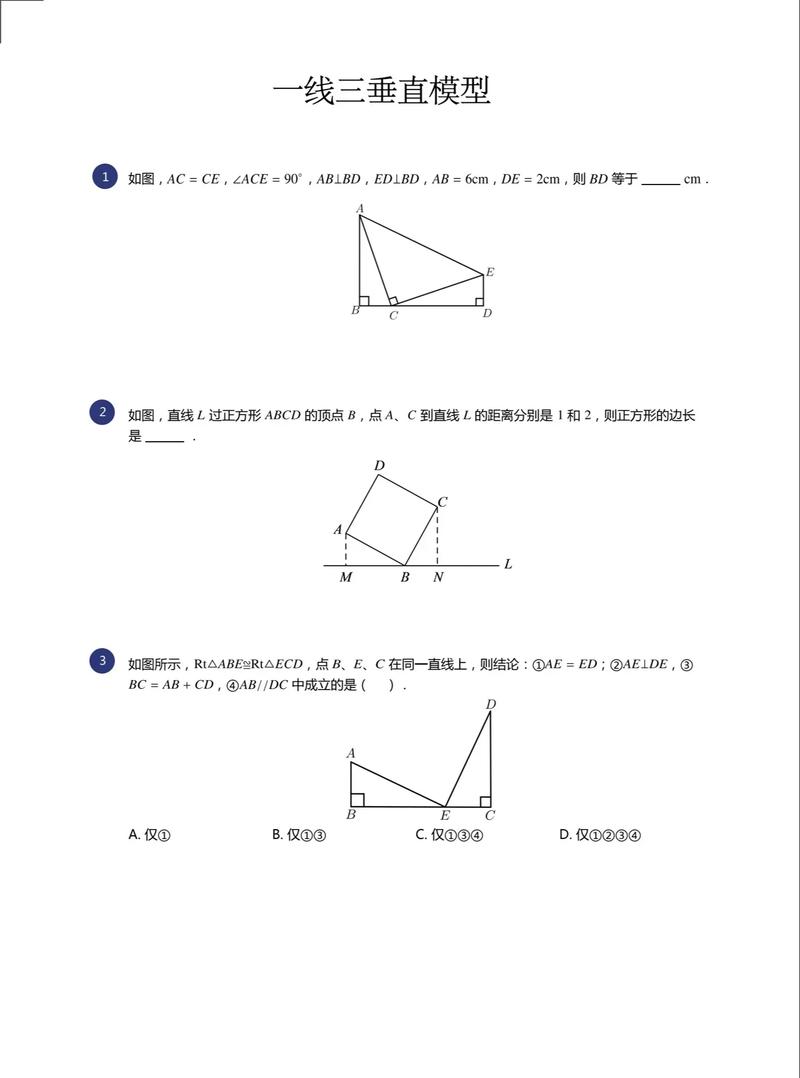

- 知识与技能: 这是基础层面,指学生通过数学学习应掌握的核心概念、基本原理、重要公式、定理法则以及必备的计算、推理、作图、测量等操作能力,它解决的是“学什么”、“会什么”的问题。“理解一元一次方程的概念”、“掌握有理数加减运算法则”、“能利用全等三角形判定定理证明简单几何问题”。

- 过程与方法: 这是关键层面,关注学生获取知识、形成技能、解决问题的思维路径、学习策略和探究方式,强调经历观察、实验、猜测、计算、推理、验证、交流、反思等数学活动,体验数学思想方法(如数形结合、分类讨论、转化化归、模型思想)的应用,它解决的是“怎么学”、“如何思考”的问题。“经历探索平行四边形性质的过程,体会观察、度量、猜想、证明的探究方法”、“在解决实际问题中,尝试建立方程模型,感受模型思想的价值”、“通过小组合作,体验归纳、类比等合情推理方法”。

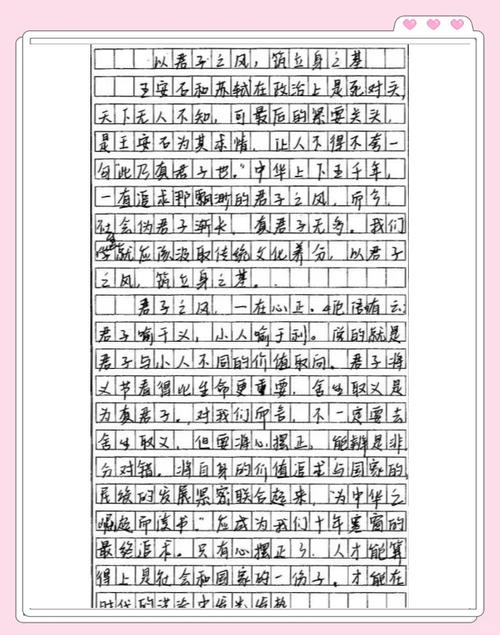

- 情感态度与价值观: 这是导向层面,指学生在数学学习过程中形成的对数学学科、数学学习活动本身以及相关事物(如科学精神、合作意识)的情感倾向、态度体验和价值判断,包括学习兴趣、好奇心、求知欲、克服困难的意志、严谨求实的科学态度、理性精神、创新意识、应用意识、审美情趣以及辩证唯物主义观点的初步渗透等,它解决的是“有何感受”、“形成何种认识”的问题。“感受数学符号的简洁美与统一美”、“在克服解题困难中增强自信心和毅力”、“体会数学与生活的密切联系,激发应用数学解决实际问题的热情”、“培养合作交流、尊重他人意见的学习态度”。

如何有效撰写三维目标

撰写三维目标并非简单罗列,需遵循SMART原则(具体、可衡量、可达成、相关、有时限),并体现学科特点和学情:

- 立足课标与教材: 深入研读《义务教育数学课程标准》和教材单元、课时内容,明确核心要求,目标是课程标准的具体化、情景化。

- 分析学生起点: 充分了解学生的知识储备、能力基础、认知特点和学习风格,目标应基于学生“最近发展区”,既具挑战性又可实现。

- 行为动词精准化: 使用清晰、可观察、可测量的行为动词描述学生预期的学习结果,避免使用模糊不清的词语。

- 知识与技能常用动词: 了解、理解、掌握、运用(应用)、计算、证明、画出、解决、解释...

- 过程与方法常用动词: 经历、体验、探索、发现、归纳、概括、比较、分析、综合、交流、合作、反思、尝试...

- 情感态度与价值观常用动词: 感受、体会、领悟、形成、养成、增强、激发、发展、欣赏、关注...

- 体现三维融合: 虽然分三个维度表述,但在实际教学活动中三者相互渗透、有机统一,撰写时可考虑某个目标侧重体现某一维度,但整体设计应体现融合。“通过动手操作、测量、猜想和证明(过程与方法),探索并掌握三角形内角和定理(知识与技能),体会几何发现的乐趣,增强探究信心(情感态度与价值观)”。

- 具体情境化: 避免空泛,将目标置于具体的学习内容和活动中,与其写“培养合作精神”,不如写“在小组合作拼图验证多边形内角和公式的活动中,积极参与讨论,尊重同伴意见”。

- 表述简洁清晰: 每条目标表述应简洁明了,突出重点,通常一个课时目标数量在3-5条为宜,涵盖三维但不一定每条都平均分配三个维度。

示例分析(以“正负数”引入课为例):

- 知识与技能: 能结合具体情境(如温度、海拔、收支),识别正负数,理解其表示相反意义的量的作用;会读写正负数。

- 过程与方法: 经历从生活实例中抽象出正负数的过程,体会数学符号化的简洁性;通过比较温度等活动,初步感受数轴思想。

- 情感态度与价值观: 感受正负数在生活中的广泛应用,体会数学的实用价值;对用新数表示相反意义的量产生好奇心和求知欲。

个人观点

撰写三维目标,核心在于“目中有人”——时刻将学生的全面发展置于首位,它不是教案上应付检查的形式,而是教学设计的灵魂与导航,优秀的教学目标,是教师对教学内容深度理解、对学生认知精准把握、对教学路径清晰规划的结晶,用心揣摩每一个动词,思考每一个目标如何真正在课堂中落地生根,如何转化为学生看得见、摸得着、感受得到的成长,这才是三维目标的真正价值所在,教学的艺术,始于目标设计的匠心。

发表评论