孩子面对数学作业时眉头紧锁,甚至产生抗拒情绪,是不少小学阶段家长面临的现实挑战,这种“数学焦虑”若处理不当,可能影响孩子长期的学习兴趣和信心,理解原因并找到有效方法至关重要,以下是常见因素及实用建议:

理解孩子抵触数学的常见因素

- 抽象概念理解困难: 数学概念(如分数、几何、应用题)对孩子而言可能过于抽象,脱离其生活经验,导致难以建立具体联系。

- 教学方式或练习枯燥: 单一的讲授、机械重复的练习、缺乏趣味性和互动性的课堂,容易让孩子感到乏味,失去探索欲望。

- 过往挫败感影响: 曾经历解题困难、成绩不理想,或受到不当批评(如被指责“笨”),容易积累负面情绪,形成“我学不好数学”的心理暗示。

- 基础薄弱积累问题: 前期某些知识点未完全掌握,后续学习如同“空中楼阁”,困难感累积,产生畏难情绪。

- 未感受到实际应用价值: 孩子不明白学习这些数学知识在生活中有什么用,缺乏内在动力。

家长与教师可尝试的有效策略

-

让数学“活”起来,连接生活:

- 生活化教学: 将数学融入日常生活,购物时让孩子计算价格、找零;烹饪时认识分数和比例;旅行时了解速度、距离和时间;玩桌游锻炼计算和策略,让孩子真切感受数学是解决问题的工具。

- 具象化工具辅助: 充分利用积木、七巧板、计数棒、尺子、量杯、钟表模型等教具,动手操作能帮助孩子直观理解抽象概念(如加减法、几何形状、体积、时间)。

- 故事化情境: 将应用题转化为孩子熟悉或感兴趣的故事场景,增加代入感和趣味性,鼓励孩子根据算式自编小故事。

-

注重学习方法,激发兴趣:

- 游戏化学习: 利用优质数学App、在线游戏、数学棋牌(如24点、数独)、数学谜题、趣味数学实验等,在玩中学,降低压力,提升兴趣。

- 鼓励探索与提问: 保护孩子的好奇心,鼓励他们提出关于数学的“为什么”,即使问题看似简单或“奇怪”,也认真对待,共同寻找答案,培养探究精神。

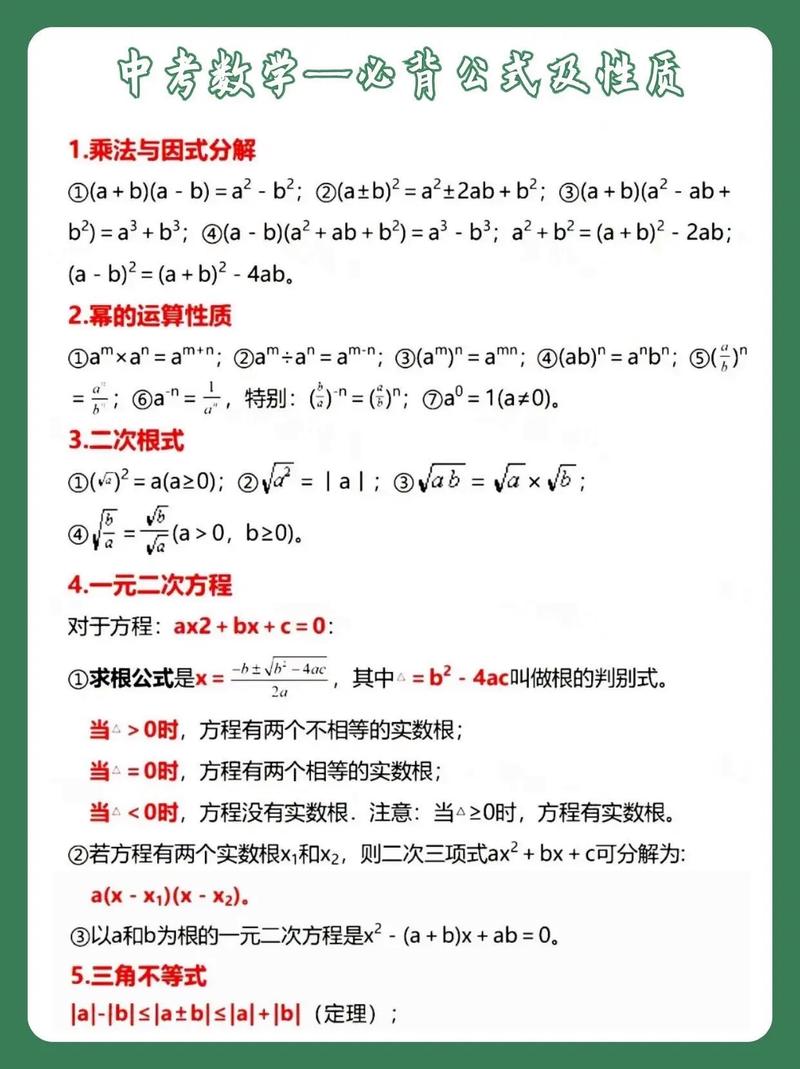

- 强调理解而非死记: 帮助孩子理解公式、法则的含义和推导过程,避免单纯记忆,理解乘法是加法的简便运算,理解面积公式的来源。

- 利用可视化: 多画图!线段图、示意图、思维导图等能有效帮助孩子理解数量关系,梳理解题思路,特别是解决应用题时。

-

建立积极心态,化解焦虑:

- 接纳错误,强调过程: 明确告知孩子,做错题是学习过程中极其正常且宝贵的环节,重点分析错因(是概念不清?计算马虎?方法不对?),表扬其思考和尝试的过程,而非仅仅追求结果正确。

- 培养“成长型思维”: 引导孩子明白数学能力可以通过努力、寻找合适方法和持续练习得到提升。“暂时不会”不等于“永远不行”。

- 降低压力,拆解目标: 避免过度强调分数和排名,面对难题时,帮助孩子将大任务分解成小步骤,逐一攻克,每完成一步给予肯定,积累成功体验。

- 正面鼓励与具体表扬: 关注孩子的点滴进步,表扬要具体(如:“你今天独立思考解出了这道题,思路很清晰!”、“你检查得很仔细,避免了计算错误!”),而非空洞的“你真棒”。

-

夯实基础,针对性弥补:

- 及时发现知识漏洞: 与老师保持沟通,了解孩子具体卡壳的知识点,细心观察孩子作业中的常错点。

- 专项练习与巩固: 针对薄弱环节,提供适度的、形式多样的练习(避免题海战术),帮助孩子真正理解并掌握,可利用错题本进行归纳复习。

- 寻求专业帮助(如需): 如果孩子基础确实存在较大差距,或家长辅导困难,可考虑寻求有经验教师的针对性指导。

-

家校协同,营造支持环境:

- 与老师积极沟通: 了解孩子在校表现、课堂参与度,与老师共同探讨适合孩子的策略,向老师反馈孩子在家的学习状态和遇到的困难。

- 创造良好的家庭学习氛围: 提供安静、整洁的学习空间,家长自身避免在孩子面前表现出对数学的负面态度或焦虑情绪,展示生活中运用数学的积极例子。

- 避免比较: 切忌将孩子与其他同学(尤其是兄弟姐妹)进行数学能力上的比较,每个孩子的发展节奏和优势不同。

关键点: 化解小学生对数学的反感,核心在于化解“恐惧”与“枯燥”,将数学与生活紧密联系,使其变得可见、可感、可用;运用游戏化、探索式的方法激发内在兴趣;营造允许犯错、鼓励尝试的安全心理环境,持续给予具体、积极的反馈,耐心、理解和持续的支持是帮助孩子重建数学信心的桥梁,数学之旅本可以充满发现的乐趣,关键在于找到开启兴趣之门的那把钥匙。

个人观点: 小学阶段的数学反感,很少源于能力本身,更多是学习体验与心理感受的问题,家长和教师的首要任务不是急于赶进度,而是呵护孩子的好奇心,用耐心和智慧把抽象的符号变成孩子手中可触摸、可解决实际问题的钥匙,让他们体验到思考与解决的成就感,这份成就感,才是抵御畏难情绪、点燃学习热情最持久的火焰。

发表评论