一堂精彩的初中数学课,究竟好在哪里?作为长期关注教育实践的观察者,我认为评价其质量,不能仅看表面的热闹或学生的即时反应,而应深入课堂肌理,关注几个核心维度,这不仅关乎学生当堂的收获,更影响他们对数学学科的长远态度与能力发展。

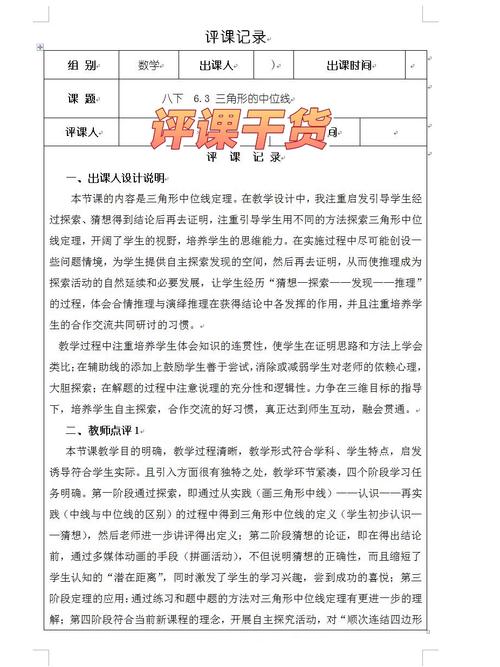

一看目标达成度:清晰精准,落到实处。 优秀的课堂始于明确的目标,教师是否清晰阐述了本课要掌握的核心概念、关键技能或需突破的思维难点?更重要的是,整堂课的设计与活动是否紧密围绕这些目标展开?评价时,需观察:学生是否真正理解了目标(不仅会套用公式,更明白其来源与适用条件)?通过课堂练习、问答互动、小组讨论等环节,大部分学生能否有效达成预设目标?目标的达成不是教师单方面的宣告,而是通过学生可观察的表现来印证。

二看思维激发度:过程重于答案,质疑贵于服从。 数学的本质是思维体操,一节好课,必然是思维活跃的课堂,教师是否提供了有挑战性、能引发认知冲突的问题情境?是否鼓励学生大胆猜想、尝试不同解法、表达自己的思路(即使不完全正确)?课堂中是否弥漫着安全、积极的探索氛围,让学生敢于提问、乐于质疑、勇于争辩?我们期待看到的,不是整齐划一的正确答案,而是思维碰撞的火花、从困惑到豁然开朗的历程,教师的作用在于巧妙设问、适时点拨、引导深入,而非急于给出标准解法。

三看学生参与度:主体地位凸显,互动真实有效。 学生是课堂的主人,评价时需看:学生是消极的听众,还是积极的思考者和实践者?他们的学习状态是投入专注,还是游离被动?课堂活动设计(如探究任务、小组合作、动手操作)是否真正调动了大多数学生的积极性?互动是否真实有效,是形式化的“一问一答”,还是深度的思维交流?教师的关注点是否覆盖不同层次的学生,特别是为暂时困难者提供必要的脚手架?有效的参与意味着每个学生都在“动脑”“动手”“动口”,都在经历有意义的学习过程。 科学性:严谨准确,联系贯通。** 数学以其逻辑严密著称,课堂传授的知识点必须准确无误,教师的语言表达、板书演示、例题选择都应体现数学的严谨性,好课不会孤立地教授知识点,教师是否帮助学生建立新旧知识间的联系?是否揭示数学概念与方法的内在逻辑?是否适当展现数学与生活、与其他学科的联系?这种联系能帮助学生构建系统化的知识网络,理解数学的应用价值,体会其魅力。

五看教师素养:专业扎实,引导有方。 教师的专业功底是课堂质量的基石,评价者需关注:教师对教学内容的理解是否深刻?能否精准把握重点、突破难点?课堂组织是否流畅有序、节奏合理?教师的讲解是否清晰、富有启发性?课堂提问是否具有思维含量,能有效推动学习进程?更重要的是,教师是否展现出良好的教育机智,能敏锐捕捉课堂生成资源(如学生的典型错误、独特思路),并灵活调整教学策略,将其转化为宝贵的学习契机?教师的热情、耐心以及对学生的真诚尊重,亦是营造良好学习氛围的关键。

六看评价反馈:及时具体,促进发展。 学习需要反馈,课堂中,教师是否关注学生的学习过程,并提供及时、具体、建设性的评价?评价不仅指向结果的对错,更应关注思路的优劣、方法的合理性、努力的付出,学生是否能从评价中获得清晰的改进方向?课堂练习或小结环节,是否有效检测了目标达成情况,并为后续学习提供依据?好的课堂评价如同导航,引导学生不断调整、进步。

评价一节初中数学课,绝非易事,它要求我们超越简单的“有趣”或“沉闷”的感官判断,聚焦于学生真实的学习发生、深刻的思维历练与核心素养的培育,一堂真正的好课,能在学生心中播下理性思维的种子,点燃探索未知的热情,并赋予他们解决问题的自信与工具,这,才是数学教育最珍贵的成果,期待在更多课堂中,见证这种令人欣喜的成长。

发表评论