小学数学一直马虎怎么办?家长可以试试这些方法

看着孩子数学作业本上鲜红的叉号,明明会做的题却因为粗心丢了分,考试卷子上漏写的单位、抄错的数字……“马虎”像个小恶魔,困扰着许多小学生和家长,孩子并非不懂知识,却总在细节上栽跟头,这背后反映的是习惯与能力的短板,别着急,找准原因,用对方法,就能帮助孩子有效克服这个难题。

找准“马虎”的根子,才能对症下药

孩子出现“马虎”现象,可能源于多种因素,需要耐心观察和分辨:

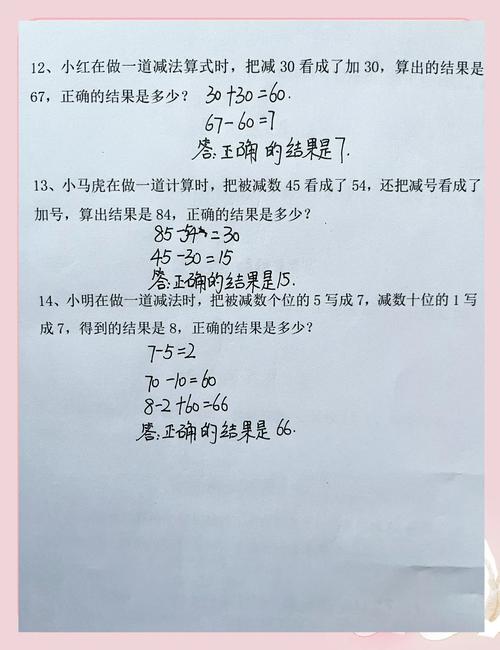

- 基础知识掌握不牢固: 看似简单的计算错误(如乘法口诀混淆、进退位错误),有时是相关概念或技能没有真正内化,导致在运用时出错。

- 专注力与感知能力不足: 孩子容易受外界干扰,或者视觉追踪能力、细节观察力较弱,导致看错数字、符号,漏看题目要求或整道题。

- 思维习惯与程序意识欠缺: 缺乏有序的解题步骤(如不写步骤直接口算得出答案),没有养成检查的习惯,或者检查方法不得当(如只是快速浏览,而非重新演算)。

- 心理状态影响: 对数学存在畏难情绪、焦虑感,或者过于追求速度而忽视质量,考试时紧张等,都可能导致非知识性错误增多。

- 责任意识与作业态度问题: 对作业或考试不够重视,认为“马虎”是小问题,缺乏认真负责的态度。

实用策略:从日常入手,培养严谨习惯

解决马虎问题,关键在于日常训练和习惯养成,而非单纯责备:

-

提升专注力,强化观察训练:

- 创造良好环境: 减少书桌杂物,保证学习环境安静、整洁,减少电视、手机等干扰源。

- 限时专注练习: 进行短时间(如15-20分钟)的专注力训练,如舒尔特方格、找不同、图形划消等游戏,做数学题时,可尝试“指读题目”,用手指点着逐字逐句读题,圈画关键信息(数字、单位、问题)。

- “慢即是快”原则: 初期不追求速度,要求孩子读题两遍,第一遍理解大意,第二遍圈画重点,确认无误再动笔。

-

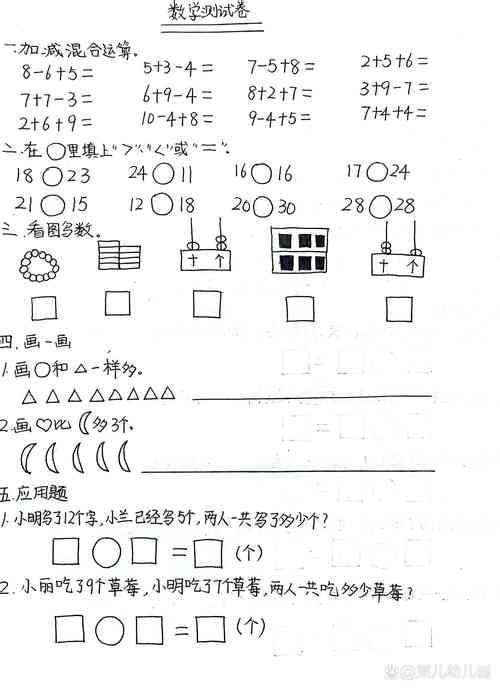

夯实基础,扫清知识障碍:

- 定期回顾基础: 时常复习口算、基本概念、公式、法则,发现计算频繁出错,要专项练习(如连续几天重点练进退位加减法)。

- 理解优先于记忆: 确保孩子真正理解运算原理(如为什么借位、为什么小数点要对齐),而非死记硬背步骤。

-

建立规范解题流程,固化好习惯:

- 清晰书写是前提: 数字、符号务必写清楚,避免因潦草导致自己看错(如6和0,7和1),保持草稿纸整洁,分区使用,方便检查。

- 分步写过程: 即使是简单计算,也鼓励写下关键步骤,列竖式、解方程按规范格式书写,清晰的过程能大幅降低中间步骤出错率。

- “一步一回头”: 每完成一个关键步骤(如列完算式、算完一步),立刻回头快速核对一下上一步是否正确。

- 专项练习易错点: 针对孩子常错的类型(如单位换算、概念混淆题),设计专项练习,进行刻意训练。

-

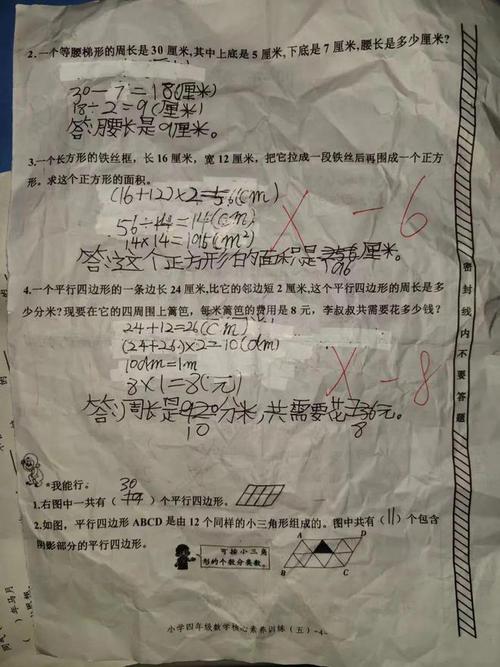

掌握科学检查方法,不走过场:

- “逆向检查法”: 从答案倒推回题目条件,看是否能合理得到已知信息。

- “代入法”: 将计算结果代入原题,检验是否符合题意。

- “重做法”: 时间允许时,遮住原答案,在草稿纸上重新做一遍,对比结果。

- 重点检查“马虎重灾区”: 提醒孩子重点检查:是否漏题、单位是否填写、计算结果是否合理(如人数不可能是小数)、抄写数字符号是否有误。

-

善用工具,建立“错题银行”:

- 精心制作错题本: 不是简单抄题抄答案,使用“错题三色笔法”:黑笔抄原题(含错误答案),红笔标注错误点并分析原因(如:看错符号、口诀记错、忘了进位),蓝笔写正确解答和反思(以后如何避免),定期回顾错题本。

- 利用计时器培养节奏感: 日常练习可适当计时,但强调在保证准确率的前提下提升速度,避免为快而快。

家长的角色:耐心引导,积极反馈

- 避免负面标签: 减少说“你就是马虎”、“这么简单都错”等负面评价,将问题具体化:“这道题漏掉了单位,下次读题要更仔细哦”。

- 关注过程与进步: 表扬孩子认真读题、书写工整、主动检查等具体行为,而不仅仅是结果正确,肯定他在克服某个易错点上的进步。

- 降低焦虑,培养兴趣: 通过数学游戏、生活中的数学应用,让孩子感受到数学的趣味性和实用性,减轻心理压力。

- 与老师保持沟通: 了解孩子在学校的表现,听取老师的建议,家校配合效果更佳。

克服数学上的“马虎”是一个需要时间和耐心的过程,它不仅仅是修正几个错误,更是培养孩子严谨细致、认真负责的学习品质和思维习惯,当孩子逐渐建立起规范的解题流程、有效的检查方法和对细节的重视,不仅数学成绩会提升,这种“靠谱”的特质也将惠及其它学科和未来的成长,在我教过的学生里,那些坚持使用错题本、认真执行解题步骤的孩子,往往几个月后就能看到明显的改变——数学本上的红叉少了,眼里的自信多了。

发表评论